ゲーム業界では初めてとなるCommune導入による効果、ファンがファンをつくるという好循環の実現に向けた取り組みをデジタルエンターテインメントオペレーションズ本部コトダマン運営部 ファンマーケティンググループ マネージャーの柳瀬 史和様にお聞きしました。

株式会社MIXI様

自社IDとの連携でUX向上!熱心なファンが新たなファンを生み出す理想的なコミュニティへ向けて前進

- 概要

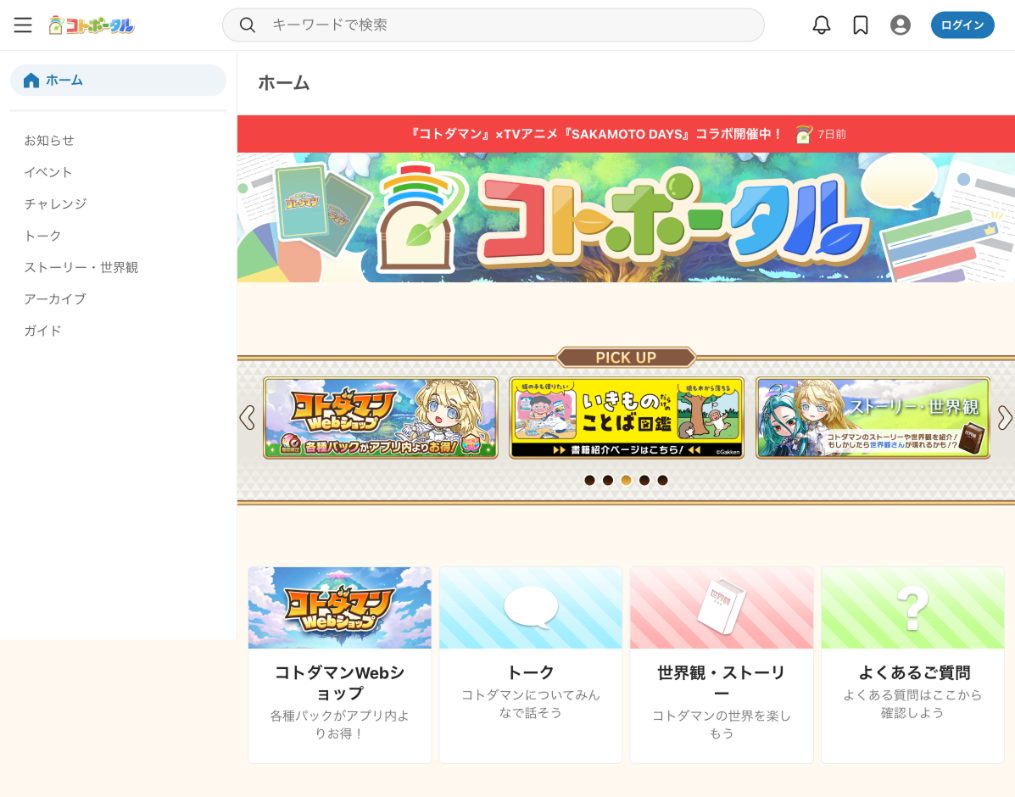

- 株式会社MIXIの提供する「共闘ことばRPG コトダマン」(以下、コトダマン)は、日本語の言葉遊びをベースにした人気パズルゲームです。リリース前からユーザーとの対話を重ね、2018年のサービス開始以降もX(旧Twitter)では43万人以上のフォロワーを持つ公式アカウントを運営。「リアル運営会議」などのオフライン施策も積極的に実施し、ファンとの距離の近いタイトルとして独自のコミュニケーション文化を築いてきました。そんなユーザーコミュニケーションの先頭を走ってきた「コトダマン」が、ファンとのより深い関係構築を目指し、公式コミュニティ「コトポータル」を立ち上げました。

ゲーム業界では初めてとなるCommune導入による効果、ファンがファンをつくるという好循環の実現に向けた取り組みをデジタルエンターテインメントオペレーションズ本部コトダマン運営部 ファンマーケティンググループ マネージャーの柳瀬 史和様にお聞きしました。

- 運用体制

- デジタルエンターテインメントオペレーションズ本部コトダマン運営部内のファンマーケティンググループが中心に運営

- 導入の決め手

- ・デモサイトでの操作感を体験し、エンジニアの手を借りずに運用できる手軽さを実感

・従来からCRMで実現したかった施策を実行できる機能性の高さ

・短期間でのID連携への要望対応など、サポート体制の充実度

課題

-

SNS上では接しているユーザー層が特定しづらく、施策の効果測定が困難だった

-

熱量の高いユーザーの固定化や行動分析ができなかった

-

熱心なファンを基点として新たなファンが生まれるサイクルを構築したかった

活用方法

-

YouTubeの公式配信と連動した情報の発信

-

他社とのコラボレーション企画の展開

-

毎月、アンケート結果を「コトポー通信」(SEOコンテンツ)として定期配信

-

ユーザー参加型の月次企画(「コトポーミッション」)を実施

-

自社共通アカウント「MIXI ID」をコミュニティにも連携してUXを向上

成果/これからの目標

-

スタートから半年あまりで6,600人の登録ユーザーを集め、月1回は訪問するアクティブユーザーが全体の約20%

-

ロイヤルユーザーの実態把握が可能になり、効果的なコミュニケーション戦略を立案

-

「ファンがファンを作る」好循環の実現に向け、1ユーザーが週1回訪問するという明確な目標を設定

ユーザー数が広がり続けてきたからこその課題

貴社の概要と「コトダマン」の特徴について教えていただけますか。

株式会社MIXIは、様々な事業を展開していますが、「コトダマン」はそのひとつです。コトダマンは2018年4月にリリースされた日本語の言葉遊びをベースにしたゲームで、言葉を組み合わせて戦うという独自のコンセプトが特徴です。新しい言葉に巡り合う体験や、プレイヤーが言葉を組み合わせて闘うというゲーム性が好評を博しています。

言葉を組み合わせて闘うというユニークさも魅力の一つですし、これまでなんと60カ月以上も連続で開催される多彩なIPとのコラボレーションを行う事で、幅広いファン層を獲得してきました。親子で一緒に遊べるコンテンツとしても人気があり、世代を超えた交流の場としても価値を提供しています。

従来はSNSを中心にファンとのコミュニケーションを取っていたのでしょうか?

X(旧Twitter)では43万人以上のフォロワーがいる公式アカウントを通じて、日々の情報発信やキャンペーンを展開してきました。また、ゲーム内施策をユーザーと共に創り上げる「リアル運営会議」などのオフライン施策も積極的に行うことで、ユーザーとの距離が近いタイトルとして、ファンコミュニケーションの先頭をユーザーの皆様と共に走ってこられたと思っています。つまり、私たちにとってのファンコミュニケーションはSNSにとどまらず、オンライン・オフラインの両輪で築いてきた大切な強みでもあります。

しかし、継続的な取り組みによりユーザー層が拡大・多様化する中で、一人ひとりの関心や行動の違いをこれまで以上に丁寧に捉える必要性を感じるようになりました。ユーザーとの接点が広がった今、すでに深く関わってくれているファンだけでなく、これからファンになってくれる可能性のある方々とも、それぞれに合った形でコミュニケーションを育んでいくための新たなアプローチが求められてきたのです。私たちの発信や施策の効果をより深く可視化し、次のステップへと進むタイミングに差しかかっていました。

株式会社MIXI

デジタルエンターテインメントオペレーションズ本部

コトダマン運営部 ファンマーケティンググループ マネージャー

柳瀬 史和様

インプレッションやアクション数では測定できない部分があると感じていたのですね。

私自身、これまで顧客関係管理(CRM)の領域で経験を積んできたこともあり、コトダマンにおいてマーケティング施策の効果測定ができない点に、常に課題を感じていました。ECなどのCRMなら、どのユーザーにどんなオファーを送り、どれだけの購入につながったのかはすぐに明確にできますが、SNSでは定量的な分析が難しく、感覚に頼らざるを得ませんでした。

コミューンが用意したデモサイトで「実行できる」と確信

そうした課題を解決するために、コミュニティプラットフォームの導入を検討されたのですね。Communeを選んでいただいた理由を教えていただけますか。

CRMの実務的な視点から見ても、機能設計や思想に「CRM担当者ならではの課題」とその解決策が色濃く反映されていると感じられた点がCommuneの良さであり選んだ理由の一つです。これまでならエンジニアの手を借りなければならなかった施策も、自力で実行できると確信できました。たとえば、Communeに実装されているグループ機能で、ユーザーのセグメント分け、個別コミュニケーションが簡単に実現できます。手間のかかりそうなところが機能として充実していて「ファンマーケティングのことを理解している事業者が手掛けているだけのことはある」と感じました。

また、コミューンさんがデモサイトを準備してくれたことも決め手となりました。実際に製品に触れることができたので、UXの素晴らしさや、機能説明だけではわからなかったことまで理解することができました。

導入に向けたコミューンのサポートについてはいかがでしたか。

とても満足しています。例えば特に印象的なのは、当社独自の管理アカウント「MIXI ID」との連携対応です。セキュリティを重視する観点から、パスワードレスでログインできることは必須の要件でした。

当時はまだMIXI IDの整備を進めている段階で、社外システムとの連携事例も弊社で2例目という状況でした。そのため未知の部分も多く、想定以上に調整が必要でしたが、コミューンのエンジニアの方々が短期間で要望に対応してくれたおかげで、無事に実現できました。私たちの理想やこだわりをしっかり受け止め、丁寧に対応いただいた姿勢から、コミューンを選んで良かったと感じました。

共通言語の存在がコミュニティを活性化する

現在のコミュニティの運営状況を教えてください。

立ち上げから半年強が経過しましたが(2025年2月時点)登録ユーザーは6,600人になりました。月1度以上コミュニティを訪問するアクティブユーザーが全体の約20%、週1度訪問のユーザーはアクティブユーザーのうち約35%と、活動が定着してきています。

効果を上げているのが、公式YouTube「GODステーション」との連動です。配信でコミュニティ「コトポータル」を紹介すると、アクティブユーザー数が大きく上昇する現象も見られます。YouTube視聴者とコトポータル利用者の重なりがあり、ロイヤリティの高いファン同士が集まれる場になってきています。

コミュニティを活性化する具体的な施策を教えてください。

ユーザーが月に3〜4回は訪問したくなるような設計を心がけています。月の初めにはアンケートと連動したプレゼントキャンペーン、月末にはアンケート結果を記事にして「コトポー通信」として配信するなど、コトポータルを訪れる習慣を作っていきたいと思っています。

他には、「コトポーミッション」という特定の「言葉」を投稿してもらうコトダマンらしい企画も毎月実施しています。たとえばコトダマンに関する俳句の投稿やお住まいの地域の方言の話題、ゲームを通じて初めて知った言葉などを教え合うことが、互いの距離を縮め、会話が生まれるきっかけにもなります。共通の話題は、コミュニティの一体感にもつながると考えています。

他社との「コトポータル」でのタイアップにも積極的です。印象的だった事例はありますか。

Communeのユーザー交流会で知り合った担当者と意気投合したことをきっかけに、Gakkenさんとコトポータルでタイアップを実施したことが特に印象に残っています。お互いCommuneを使っているからこそ、機能の説明が省け、すぐにイメージを共有できました。

例えば、「この機能を使って、こんな風にやろうと思うんですよね」と提案すると、すぐに理解してもらえます。

(左から、株式会社MIXI 柳瀬様、株式会社Gakken 庄司様、株式会社Gakken 田中様)

両者とも「親子の会話を生み出したい」という共通の価値観もあり、スムーズに企画が進行しました。準備期間はわずか1ヶ月、打ち合わせも2回程度で実現できたのは、共通のプラットフォームを使っていたからこそだと思います。

コミュニティ運営を通じて得た成果を教えてください。

従来のSNSでは把握できなかった熱量の高いユーザーの実態が見えてきたことに手応えを感じています。コトポータルを活発に利用している人は、実際のゲームも頻繁にプレイしていることが確認できています。YouTube配信との連動によって、リアルタイムでユーザーの反応を確認でき、効果的なコミュニケーション戦略が立てられるようになりました。

ユーザー同士の交流も活性化しています。コミュニティは、従来のYouTubeやSNSより会話している相手が見える感覚になり、より深い交流のきっかけになっています。

熱心なファンが新たなファンを生み出すサイクルへ

今後のコミュニティの展望をお聞かせいただけますか。

熱心なファンが新たなファンを作ってくれる状態を実現したいと考えています。例えるなら、大人気のラーメン店のイメージです。ある人気店の拡大や流行の背景には、従業員へののれん分けのほか、自分が好きなラーメンを友人に広めたいと思い自らお店を出す人が現れたことがあると聞いたことがあります。これと同じように、運営側が直接働きかけなくても、ファンによる自発的な「コトダマンの魅力を広く伝えたい」という思いが伝播して、新たなファンが生み出される姿が理想です。

現在行っている施策を通じて、ユーザー同士がより自発的に交流し、コミュニティを訪れるたびに新たな発見や交流の喜びを感じられるような場にしていきたいと思います。ユーザーの居住地などのデータも活用し、いつかはリアルな交流につなげられたらいいですね。

今後、コミュニティ運営に取り組みたいという企業へのメッセージをお願いします。

以前のCRMでは難しかった施策が、テクノロジーの進化により、今では簡単に実現できます。Communeのような機能性、拡張性の高いツールがあることで、マーケティングチーム主導でもコミュニティ運営が可能な環境が整ってきました。以前よりも気軽にスタートできるようになったと言えるのではないでしょうか。

ユーザーの声に耳を傾け、ユーザーが共感してくれる企画を用意し、一緒にコミュニティを作り上げていく姿勢が、長期的には新規ファンの獲得や持続的な成功にもつながると信じています。

ファンがファンを作るという壮大なビジョンが明確にあるから、その実現に向けてさまざまな施策が打てるのですね。

今後もコミュニティのさらなる活性化をサポートさせていただきたいと思います。

コミュニティ運用、お困りではありませんか?

コミュニティ運用、

お困りではありませんか?

- 顧客の声やインサイトを拾いたいが、やり方がわからない

- そもそもコミュニティ構築が難しい、うまく設定できない

- コミュニティを作ったものの、うまく活性化できない

- 担当者の感覚や属人的な対応に頼りがち etc..

Communeは専門家による手厚い支援で、戦略から運用までを伴走。

豊富な経験を持つ専任チームが、戦略設計からKPI設定、運営実務の代行まで一貫サポート。

成果につながるコミュニティ運営を実現します。

Communeは専門家による手厚い支援で、

戦略から運用までを伴走。

豊富な経験を持つ専任チームが、

戦略設計からKPI設定、

運営実務の代行まで一貫サポート。

成果につながるコミュニティ運営を実現します。

Communeをご利用いただいている事例を活用方法ごとに整理!自社と同じ課題・導入目的を持った企業の事例がわかります!

Communeをどう使う?活用ケース分類