コラム

マーケティング

コミュニティサイトとは?作り方や運営のポイント、メリット、SNSとの違いまで解説

2024/03/27

コミュニティサイトは、顧客との関係強化において重要な役割を果たしています。商品やサービスの品質だけでなく、人の意見を参考に判断する現代の消費者には、コミュニティサイトを通じた企業との双方向のコミュニケーションが効果的です。

本記事では、コミュニティサイトの基本的な知識から具体的な活用方法まで、包括的に解説しています。これからコミュニティサイトの立ち上げを検討している企業の方々に特におすすめです。

<記事監修:黒田悠介(くろだ・ゆうすけ)>

コミュニティ運用、お困りではありませんか?

コミュニティ運用、

お困りではありませんか?

- 顧客の声やインサイトを拾いたいが、やり方がわからない

- そもそもコミュニティ構築が難しい、うまく設定できない

- コミュニティを作ったものの、うまく活性化できない

- 担当者の感覚や属人的な対応に頼りがち etc..

Communeは専門家による手厚い支援で、戦略から運用までを伴走。

豊富な経験を持つ専任チームが、戦略設計からKPI設定、運営実務の代行まで一貫サポート。

成果につながるコミュニティ運営を実現します。

Communeは専門家による手厚い支援で、

戦略から運用までを伴走。

豊富な経験を持つ専任チームが、

戦略設計からKPI設定、

運営実務の代行まで一貫サポート。

成果につながるコミュニティ運営を実現します。

目次

- コミュニティサイトとは?まず押さえたい基本

- 企業と顧客・顧客同士の交流を目的としたサイト

- コミュニティサイトは「ファン」を作る場所

- 現代のマーケティングにはファン獲得・維持拡大が不可欠

- コミュニティサイトで顧客がファン化する理由

- SNSとコミュニティサイトの違い

- コミュニティサイトのメリット

- 自社や自社ブランドのファン顧客を増やせる

- UGCが有益なコンテンツとして機能する

- ユーザーリサーチの場として無類の価値がある

- CXを向上させながらカスタマーサポートのコストを削減できる

■記事監修:黒田悠介(くろだ・ゆうすけ)

コミューンコミュニティラボ所長。2008年に東京大学卒業後、マーケティング企業2社と起業(売却済み)を経て2013年にスローガン株式会社へ入社。2015年にはフリーランスとしてディスカッションパートナーを生業とし、スタートアップから大企業の新規事業まで、主に1on1の議論を通じて立ち上げを支援。

その傍ら2017年2月に日本最大級のフリーランスコミュニティ「FreelanceNow」や、同年11月に問いでつながるコミュニティ「議論メシ」を創立。2024年3月よりコミューンコミュニティラボ所長としてコミューン株式会社に参画しコミュニティ研究家として活動。著書にコミュニティ論『コミュニティ経営の教科書』『コミュニティシフト』及びキャリア論『ライフピボット』がある。Xアカウント

コミュニティサイトとは?まず押さえたい基本

まず、そもそも「コミュニティサイト」とは何なのか、基本的な知識からご紹介します。

企業と顧客・顧客同士の交流を目的としたサイト

冒頭でも触れましたが、コミュニティサイトとは、企業・ブランドと、その顧客であるユーザー、あるいはユーザー同士の交流・対話を目的としたサイトのことです。

多くの場合、会員制として運営されます。

コミュニティサイトが持つ機能はサイトによってさまざまです。企業の社員やスタッフとの交流、会員限定イベント、あるいはSNSのようにユーザー同士が会話できるトークルームなどがあります。

実際のコミュニティサイトをひとつ、ご紹介します。

『テレ東ファン支局』にアクセスしてみてください。

テレ東ファン支局は、テレビ東京ファンのための無料会員制コミュニティサイトです。

トップページには、こんなテキストが掲載されています。

・支局員限定の「ココだけの話」や「イベント」を楽しめます!

あのプロデューサーの素顔やあの番組の舞台裏など、会員(支局員)限定だからこそお伝えできる情報がたくさん。支局員からの「あんなこと知りたい」「こんなこと聞きたい」というリクエストにもお答えしちゃいます。(略)

・テレ東スタッフも支局員と一緒になって楽しんじゃいます!

コミュニティには、たくさんのテレ東スタッフも参加しています。 支局員であるファンのみなさんと、あれやこれやといろんなことにチャレンジできればと思っています。スタッフともたくさん交流してください。(略)

・テレ東ファン同士でゆるくもマニアックにも盛り上がれます!

テレ東が大好きという奇特な方々が参加するコミュニティです。あたたかい目でテレ東を見守っていただき、一緒に盛り上がってもらえると嬉しいです。ゆるいのもマニアックなのもテレ東っぽい。そんなコミュニティにしていきたいです。(略)

上記のテキストを引用したのは、「コミュニティサイトとは何か?」の特性が、散りばめられているからです。

具体的に定義するなら、コミュニティサイトとは以下を満たすサイト、といえるでしょう。

・顧客にとってうれしいコンテンツやイベントが、限定で提供される

・企業・ブランドと顧客がつながって、交流する

・顧客同士もつながって、交流する

コミュニティサイトは「ファン」を作る場所

さらに大局的な視点から、コミュニティサイトの目的をご紹介します。

前述の『テレ東ファン支局』がスタートしたのは、2021年10月のことです。

2020年代以降、『テレ東ファン支局』のようにコミュニティサイトを立ち上げる企業やブランドが急増しています。

その背景として理解しておきたいのが、コミュニティサイトの目的(存在意義)です。

一言でいえば、コミュニティサイトとは「ファンを作る場所」。

ここでいう「ファン」とは、アイドルやスポーツチームなどのファン、という狭義の意味ではありません。

顧客の心理的な愛着心や、信頼の形成に重点を置き、顧客のファン化を目指す「顧客ロイヤルティ重視型マーケティング」の潮流にある概念です。

顧客のファン化を実現し、より大きなビジネス成果を創出するには、コミュニティ活用が非常に効果的です。

現代のマーケティングにはファン獲得・維持拡大が不可欠

重要なポイントなので、もう少し深掘りして解説します。

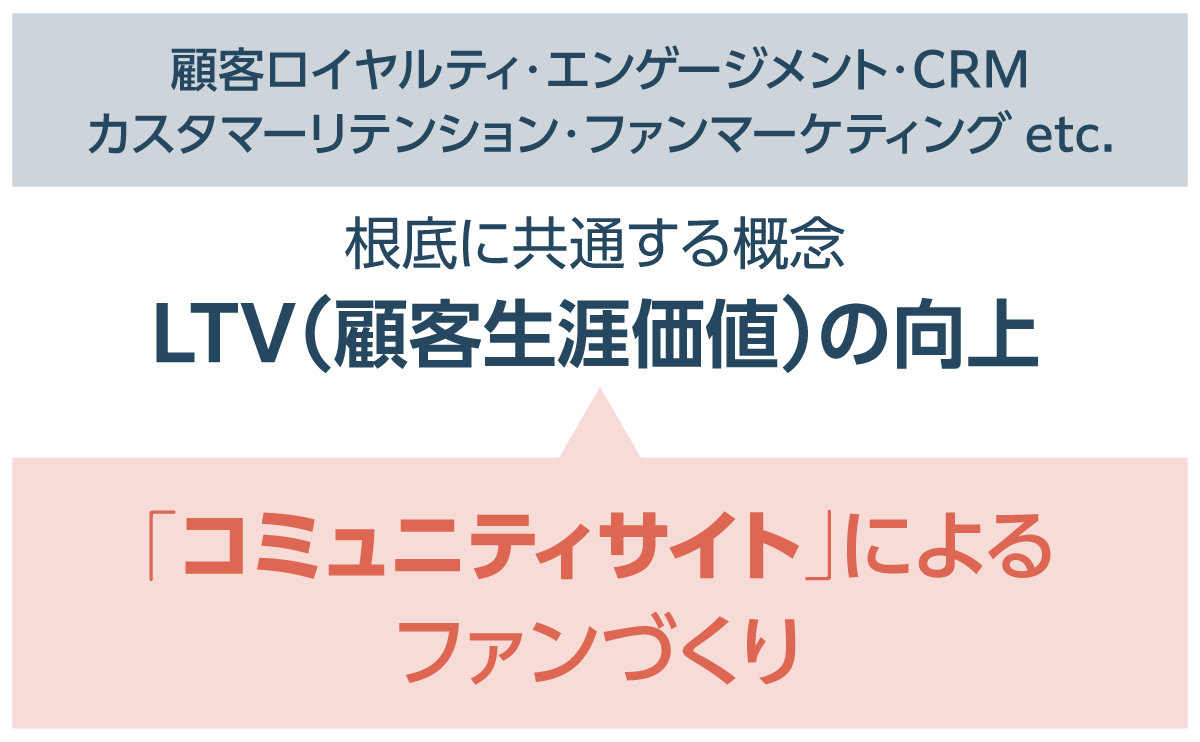

2010年代以降のマーケティング界では、以下がホットワードとして注目されてきました。

これらは個別の概念ではありません。「LTV(ライフタイムバリュー:顧客生涯価値)の向上」という、根底で共通する考え方があります。

別の言い方をすれば、マーケティングの潮目は、

「新規顧客を獲得しているだけではビジネスが成り立たない時代に突入し、既存顧客をいかに維持・拡大して、一人ひとりの顧客と長く良好な関係を続けられるか?」

……という戦いに変わった、ということです。

カギを握るのが、顧客ロイヤルティを醸成して顧客をファン化すること。

ファン化の手段として必要なのが「コミュニティサイト」という構造です。

※ファンマーケティングについて詳しく知りたい方向けの情報は、別記事の「ファンマーケティングとは?基本から実践の最重要ポイントまで解説」にてまとめています。

コミュニティサイトで顧客がファン化する理由

ここで、

「顧客のファン化が重要なのはわかったけれど、なぜ、コミュニティサイトでそれができるのか?」

という疑問を抱いた方もいるでしょう。

そのカギは、ユーザーがファンになるまでのステップにあります。

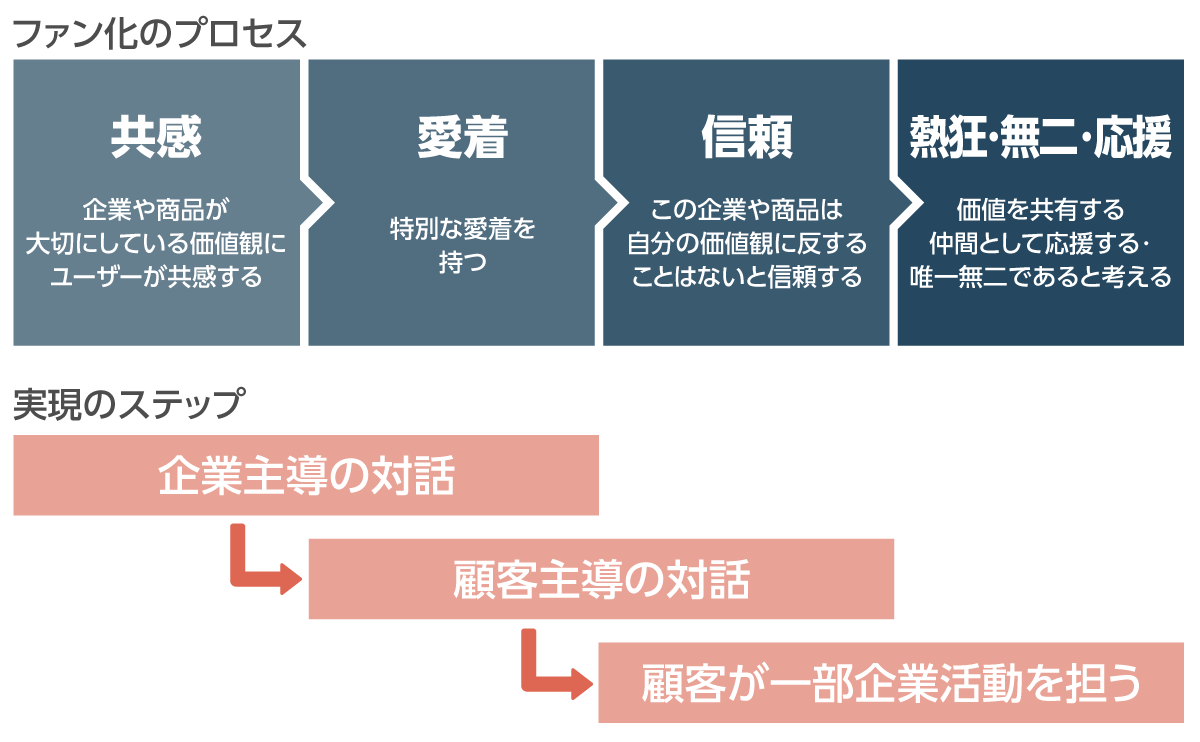

『ファンベース』の著者・佐藤尚之氏は、ファン化のプロセスを、[共感]→[愛着]→[信頼]→[熱狂・無二・応援]の4ステップで提唱しています。

実現のステップとあわせて図解すると、以下のとおりです。

詳しくは後ほど「コミュニティサイトの作り方 4ステップ」にて解説しますが、コミュニティサイトは、ファン化プロセスを網羅的に実行できる場として、機能します。

顧客のファン化を実現し、より大きなビジネス成果を創出するには、コミュニティ活用が非常に効果的です。

SNSとコミュニティサイトの違い

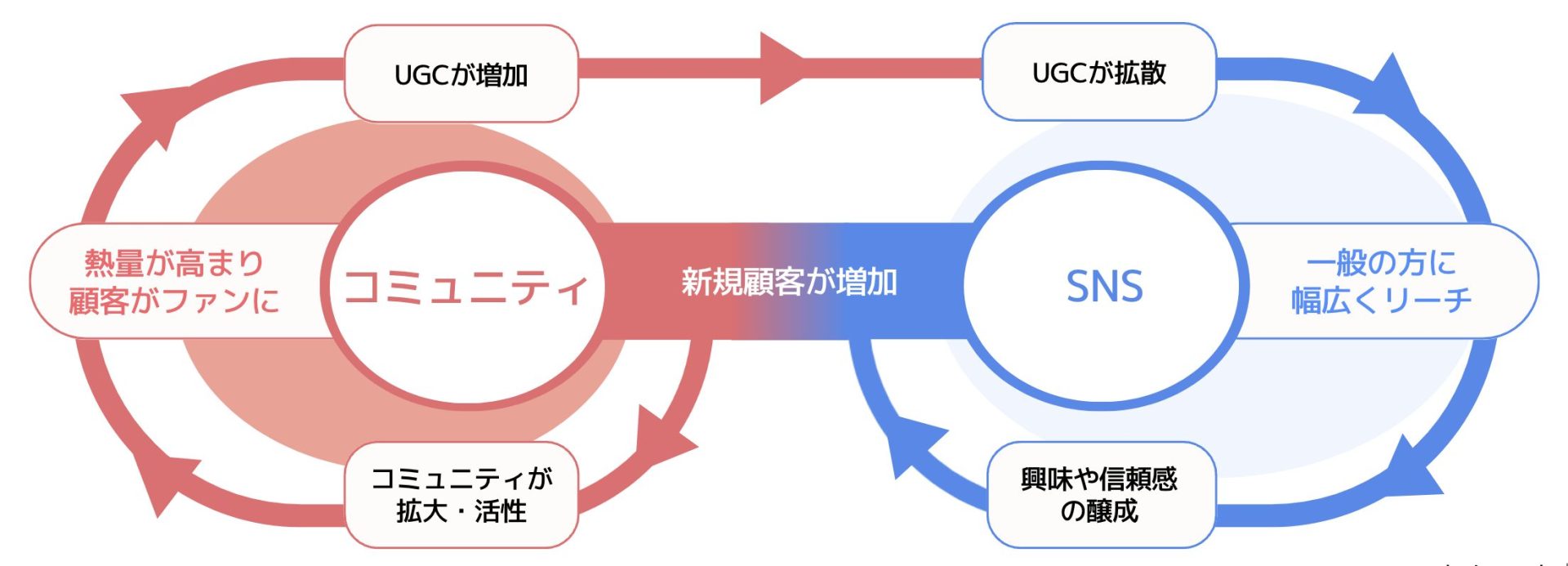

ここで、よくある質問「SNSとコミュニティサイトの違い」について補足します。

企業におけるSNS活用の主な目的は、ブランドの認知拡大と新規顧客候補へのリーチです。X(旧Twitter)やInstagramのようなプラットフォームは、不特定多数のユーザーに向けて情報を拡散させる力に長けています。

SNS上でのコミュニケーションは「1対多」が基本となり、オープンで誰もが参加できる反面、関係性は広く浅くなりがちです。また、SNSの情報はフロー型です。タイムライン形式で常に新しい情報が流れてくるため、過去の有益な投稿や議論はすぐに埋もれてしまい、資産として蓄積されにくい特性があります。また企業側はプラットフォームの規約の中で活動するため、得られる顧客データにも限りがあります。

一方、コミュニティサイトの主な目的は既存顧客との関係深化と顧客ロイヤルティ(ファン度)の向上です。ここは、自社ブランドに既に関心を持つ顧客が集まる、よりクローズドな空間です。そのため、特定のテーマについてユーザー同士や企業担当者が深く継続的に対話する「多対多」の密なコミュニケーションが生まれます。

コミュニティサイトの情報はストック型です。テーマごとに会話が整理され、後から参加したメンバーも過去の有益な情報(UGC:ユーザー生成コンテンツ)を検索して活用できます。これは企業にとって貴重な知識資産となります。さらに、自社で運営するため顧客データを直接管理・分析し、商品開発やマーケティング施策に活かすことが可能です。

顧客のファン化を実現し、より大きなビジネス成果を創出するには、コミュニティ活用が非常に効果的です。

コミュニティサイトの種類

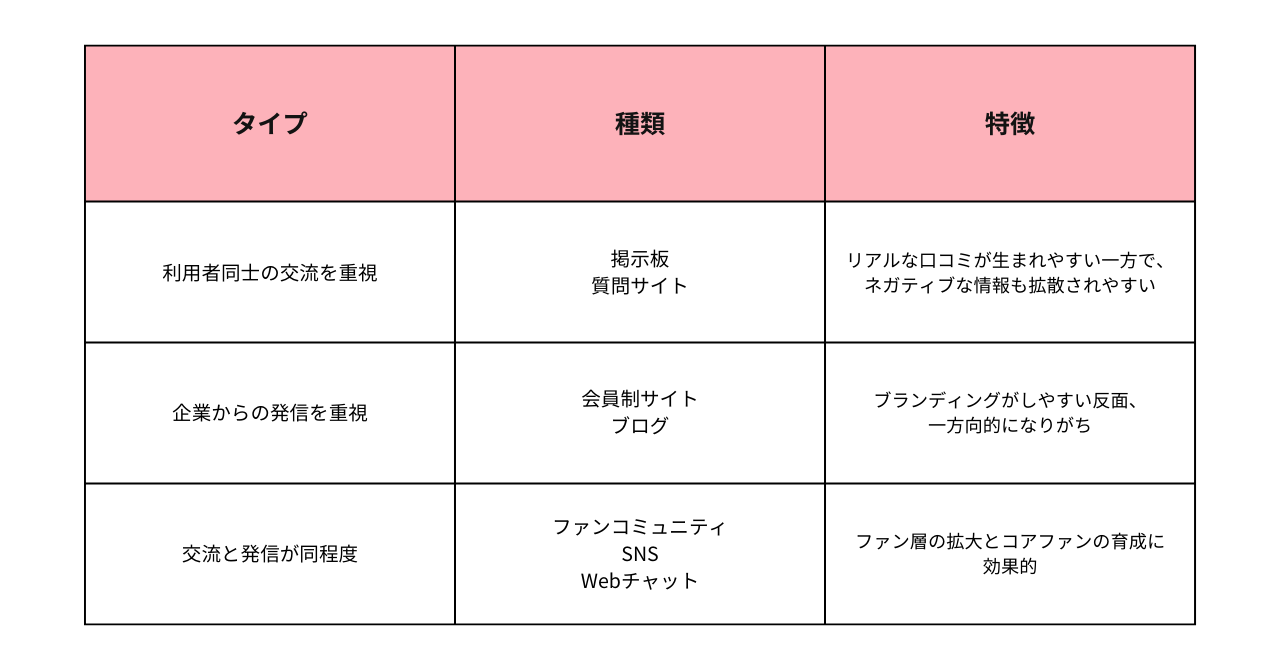

コミュニティサイトには以下のような種類があり、企業によって活用方法が異なります。

SNSは、商品を購入した、または、検討している顧客同士をつなぐプラットフォームとして活用されています。企業の公式SNSアカウントを通じて、ユーザーの投稿に「いいね」をつけたり、投稿を紹介したりすることで、ファンとの交流を活性化させます。

ファンコミュニティは、商品やブランドのファンが集まって交流する場です。企業が思いもよらない商品の活用方法がユーザーから提案されることもあり、SNSを通じて拡散されることで更なる価値を生み出します。

ブログは、記事へのコメント機能を通じて意見交換が行われます。企業側からの情報発信とユーザーからのフィードバックのバランスを取ることができます。

掲示板は、特定のテーマについてユーザー同士が語り合う場として機能します。商品やサービスに関する深い議論が可能です。

会員制の企業サイトでは、ポイント制度やキャンペーン、プレゼント企画などの会員特典を提供することで、顧客との関係構築を図ります。

質問サイトでは、投稿者の質問に一般ユーザーが回答する形式で情報共有が行われます。製品の使用方法や困りごとの解決に役立ちます。

Webチャットは、リアルタイムでの交流を可能にし、即時的なコミュニケーションを実現します。

これらのコミュニティサイトは、その特性によって3つのタイプに分類できます。

利用者同士の交流を重視するタイプ(掲示板、質問サイト)は、リアルな口コミが生まれやすい一方で、ネガティブな情報も拡散されやすい特徴があります。

企業からの発信を重視するタイプ(会員制サイト、ブログ)は、ブランディングがしやすい反面、一方向的になりがちです。

交流と発信が同程度のタイプ(ファンコミュニティ、SNS、Webチャット)は、ファン層の拡大とコアファンの育成に効果的です。

企業は自社の目的や顧客層に合わせて、最適なコミュニティサイトの種類を選択することが重要です。特に、消費者のインターネット利用状況や、重視したい機能に応じて検討を行う必要があります。

コミュニティサイトに必要な機能

コミュニティサイトを効果的に運用するために、以下の基本的な機能が必要とされます。

・会員登録/ログイン機能

ユーザーIDやパスワード、メールアドレスなどを管理する基礎的な機能です。これにより、参加者の身元確認とアクセス管理が可能になります。

・マイページ機能

各ユーザーが自身の投稿や他者へのコメントを一元管理できます。これによって、ユーザーは自分の活動履歴を簡単に確認することができます。

・コンテンツ投稿機能

運営側が自社の情報や最新ニュースを発信するために必須の機能です。また、検索機能を実装することで、ユーザーは過去の投稿やコンテンツを効率的に探すことができます。

・お気に入り機能

ユーザーは興味のある投稿を保存し、後で簡単にアクセスすることができます。

・問い合わせ管理機能

ユーザーからの問い合わせを対応済みと未対応に分類し、効率的な管理を可能にします。また、FAQ機能を設けることで、よくある質問への回答をまとめて提供し、ユーザーの自己解決を促進できます。

・資料検索・共有機能

サイト内にアップロードされた資料やコンテンツを検索したり、他のユーザーと共有したりすることができます。

顧客のファン化を実現し、より大きなビジネス成果を創出するには、コミュニティ活用が非常に効果的です。

コミュニティサイトのメリット

マーケティング担当者の方から、

「コミュニティサイトに興味があるけれど、具体的にどんなメリットがあるのか、把握しづらい」

という声を聞くことがあります。

ここでは、コミュニティサイトを企業が運営するメリットを、4つの視点からご紹介します。

- 自社や自社ブランドのファン顧客を増やせる

- UGCが有益なコンテンツとして機能する

- ユーザーリサーチの場として無類の価値がある

- CX(カスタマーエクスペリエンス*)を向上させながらカスタマーサポートのコストを削減できる

自社や自社ブランドのファン顧客を増やせる

1つめのメリットは「自社や自社ブランドのファン顧客を増やせる」です。

このポイントは、先ほど「1-4. コミュニティサイトで顧客がファン化する理由」にてご紹介したとおりです。

もう少し掘り下げて、「エンゲージメント(企業と顧客の親密度や信頼度)」の観点から見ると、コミュティサイトは、次の2つのポイントでエンゲージメントを高めます。

ユーザー同士で双方向のコミュニケーションができる

ユーザー同士での双方向コミュニケーションは、以下の点でエンゲージメントを高めます。

・同じ立場だからこそ、そのブランドを好きな気持ちや共通する悩みなどを分かち合える情緒的価値

・使用方法の不明点や使用中のトラブルなど、ユーザーならではの情報交換ができる実用的価値

・ほかのユーザーのサポートなどを通して得られる、自分もブランドの一員として参加しているという帰属感

企業とユーザーで双方向のコミュニケーションができる

コミュニティサイトでは、企業・ブランドも、ユーザーと双方向のコミュニケーションを取ります。

たとえば、先にご紹介したテレ東のコミュニティサイトでは、

「テレ東スタッフも支局員と一緒になって楽しんじゃいます!」

と宣言されているとおり、距離の近さが魅力です。

近い距離感での双方向コミュニケーションは、以下の点でエンゲージメントを高めます。

・企業に対する親しみやすさや、自分の意見を受け止めてもらえた実感が強まる

・自分も一緒にブランドを育てていると感じ、共創感を得られる

UGCが有益なコンテンツとして機能する

2つめのメリットは「UGCが有益なコンテンツとして機能する」です。

UGCは“User Generated Contents”の略で「ユーザー生成コンテンツ」のことです。(関連記事を読む)

近年、従来の広告宣伝ではなく、ユーザーにとって価値あるコンテンツを媒介として良質な顧客接点を作る手法(コンテンツマーケティング)を実践する企業が増えました。

たとえば、社内の担当者が更新するブログなど、オウンドメディアを運営されている企業は多いでしょう。

一方、UGCもコンテンツマーケティングにおいて重要な役割を担うコンテンツです。

たとえば、ブランドのファン顧客によって書かれた愛用コメントや、思わずやってみたくなるユニークな使い方は、貴重なUGCです。

新たな顧客の獲得の機会となったり、まだファン度が低い顧客のファン化を促進したりします。

ユーザーリサーチの場として無類の価値がある

3つめのメリットは「ユーザーリサーチの場として無類の価値がある」です。

コミュニティサイトは、自社にとって重要度の高い顧客たちの、生の声の宝庫となります。

リアルタイムに、深いインサイトを得られるユーザーリサーチの場として、これ以上のものはありません。

日本ではあまり知られていませんが、米国では「MROC(Market Research Online Community:マーケットリサーチ・オンラインコミュニティ)」というリサーチ手法が定着しています。

「リサーチを行うために、オンラインコミュニティを立ち上げる」

というアプローチがあるほど、コミュニティはリサーチに有用なのです。

CXを向上させながらカスタマーサポートのコストを削減できる

顧客のファン化を実現し、より大きなビジネス成果を創出するには、コミュニティ活用が非常に効果的です。

コミュニティサイトのデメリット

一方で、コミュニティサイトにはデメリットもあります。思わぬ失敗を回避するために、あらかじめ把握しておきましょう。

サイトの構築にコスト・リソースがかかる

コミュニティサイトの構築には相当なコストとリソースが必要となります。自社で制作する場合でも、人的コストや初期開発費、ドメイン取得費用などの基本的な費用が発生します。また、サイトの規模が大きくなるほど、必要な費用と工数も増加します。さらに、将来的なコミュニティの規模拡張に備えた体制やインフラを考慮して、運営コストを想定する必要があります。

コミュニティサイトの構築には一定のノウハウが必要となるため、必ずしも自社で制作できるとは限りません。重要なことは、コミュニティサイトを制作しただけで費用対効果が得られるわけではないことと、多額の初期投資を行っても見合う結果が得られないリスクがあることを考慮する必要があります。

短期的な収益には直結しない

1つめのデメリットは「短期的な収益には直結しない」です。

先にも述べたとおり、コミュニティサイトが数値的なビジネス成果として効いてくるのは、「LTV(ライフタイムバリュー:顧客生涯価値)」に対してです。

短期的な売上アップを期待してコミュニティサイト施策を進めた場合、次の2つの問題が起きます。

・短期的な結果が出ないため、社内の理解が得られず、途中で挫折する

・結果を求めてセールス色が強くなり、ユーザーに敬遠される

じつは、これらはコミュニティサイトで、最も多く見られる失敗です。

コミュニティサイトは、ユーザーと対話を通じて、良好な関係づくりをする中長期的施策です。

コミュニティサイトに期待する成果も、中長期的に設定する必要があります。

構築や運営の難しさがある

2つめのデメリットは「構築や運営の難しさがある」です。

よいコミュニティサイトを作れたら、中長期的に見れば、その効果は絶大です。企業・ブランドに与える収益的なインパクトも、大きくなります。

しかし、よいコミュニティサイトを作って運営するのは、難易度が高い、という現実があります。

その理由は、ほかのマーケティング施策に比較すると歴史が浅く、まだノウハウが体系化されていないことや、企業・ブランドによって作るべきコミュニティサイトが多種多様で、テンプレ通りにはいかないことが挙げられます。

コミュニティサイトを構築しても、「コミュニティが盛り上がらずに、閉鎖した」というケースは少なくありません。

実際に運営してみると、以下のような事態に陥ることがあります。

・ユーザーが何を発言していいのかわからず、会話が発展しない

・いつも一部のユーザーしか発言していない

・企業が利益目的の企画を持ち込んだ結果、ユーザーがしらけてしまう

コミュニティサイトを適切に構築し、運営するためには、十分なリソースを確保すること、および責任者と担当者がコミュニティサイトの意義を理解して、実現にコミットする必要があります。

コミュニティのメリット・デメリットの両面がわかり、次に、自社で取り入れるべきか検討したいという方へ。

こちらの資料では、どんな企業が取り入れるべきかチェックシート付きで解説します!

*資料ダウンロードはこちら

コミュニティサイトの作り方 4ステップ

続いて、コミュニティサイトの作り方を、4ステップでご紹介します。

- 目的とKPIを明確にする

- どんなコミュニティサイトを作るか戦略を立てる

- プラットフォームを選定する

- ベンダーと協業してサイトを構築する

ひとつずつ見ていきましょう。

Step 1:目的とKPIを明確にする

1つめのステップは「目的とKPIを明確にする」です。

失敗するコミュニティサイトに共通するのは、「コミュニティの目的が定まっていない」ことです。

「流行っているみたいなので、作ってみた」

「とりあえず始めれば、盛り上がって売上になるだろう」

このように、目的・ゴールが定まっていない状態では、コミュニティサイトは迷走しやすくなります。

コミュニティの目的およびKPIを決め、明文化してチーム内で共有しましょう。

具体的な目的やKPIは、企業・ブランドによって異なりますが、コミュニティに期待される役割は、大きく以下の4つに分けられます。

- ユーザー間での知見共有によるカスタマーサポートコストの効率化

- 顧客ロイヤルティやLTVの向上

- 新規顧客獲得に向けた新しい訴求チャネルとしての位置づけ

- リサーチ/ユーザーインサイトの取得

これらをヒントにしつつ、自社の状況や課題に合わせた目的・KPIを設定してください。

Step 2:どんなコミュニティサイトを作るか戦略を立てる

2つめのステップは「どんなコミュニティサイトを作るか戦略を立てる」です。

ここでは、企画の際に押さえたい4つのポイントをご紹介します。

コアバリューを明確にする

“コミュニティサイトとは、ファンを作る場所”と述べましたが、熱狂的なファンを生み出すための戦略は、常に「コアバリュー(価値観)」からスタートします。

ここでいうコアバリューとは、意志決定や、顧客や社会との関係、課題解決の指針となる、理想像や倫理観のことを指します。

・最優先事項は何か?

・深く抱いている信念は何か?

・どんな思いを原動力として行動するのか?

・コミュニティに参加する顧客たちとともに実現したい世界はどんな世界か?

自社あるいは自社ブランドのコアバリューについて、時間をかけて、じっくりと考えてみてください。

ユーザーを深く理解する

ほかのコミュニティサイトよりも盛り上がる、優れたコミュニティサイトを構築するための方法は、究極的にはひとつしかありません。

「ほかのコミュニティサイトよりも深く、ユーザー(自社の顧客)を理解すること」 です。

・ユーザーが、居場所としているのはどこか?

・何を話しているのか?

・どんな体験をしているのか?

・何が好きで、何が嫌いなのか?

・どんな価値観を持っているのか?

・自社ブランドや商品・サービスの何に価値を感じているのか?

・どんなことに悩み、どんな人生を歩みたいと願っているのか?

自社のユーザーについて質問されたら、どんな質問でも、スラスラと答えが出てくるほど、すべてを理解するように努めます。

ユーザー理解に全力を尽くすことができたら、コミュニティサイト構築の8割は成功が約束されるといっても、過言ではありません。

コミュニティサイトの構想を練る

深いユーザー理解を源泉として、具体的なコミュニティの構想を練りましょう。

まずは、競合他社の動向などに影響されず、“自社のユーザーにとってのベスト”に集中して、柔軟にアイデアを出していきます。

それは、この世にまだ存在しない、イノベーティブな構想になるかもしれません。あるいは逆に、すでになじみ深く保守的な(一見、ありきたりの)サイトが最善という結論となるかもしれません。

どんな選択であっても、「自社のユーザーにとってベスト」であれば、それが最も正しい答えとなります。

「アイデアのネタを幅広く集めたい」というときは、事例を見ることが役立ちます。

具体例:MAKER'S(イヤホンブランドのコミュニティサイト)

株式会社finalが展開する、自分だけの音を作るイヤホンシリーズ「MAKE」を存分に楽しむためのコミュニティサイト「MAKER’S」。

「MAKER’S」は、イヤホンシリーズ「MAKE」に関するあれこれを自由に投稿でき、MAKER(MAKEユーザー)同士で交流をしながらMAKEをもっと楽しむことができるコミュニティサイトです。

音楽好きが集うコミュニティはたくさんありますが、関心は人それぞれ異なります。

その点、コミュニティサイト「MAKER’S」では、MAKEに関心がある人同士で、好きなアーティストの楽曲とMAKEを組み合わせた時の聴こえ方や、自分だけのこだわりチューニングといった話についても熱く語ることができます。

▼ MAKER’S

具体例:大島椿ファンプログラム

1927年創業の椿油専門メーカー「大島椿」が運営する、同社製品を利用している方が参加できるオンラインコミュニティ「大島椿ファンプログラム」。

プログラムの参加 = コミュニティサイトへの登録、となっています。

「大島椿ファンプログラム」に参加しているユーザーは、製品について思っていることを投稿できたり、悩みや相談したいことがあれば他のユーザーやスタッフに相談することができます。

また、商品などのモニター体験やファン限定のイベントへの招待など、コミュニティサイト上では完結しない特典もあります。

モニター体験は「自分の意見を企業が尊重してくれる」という信頼につながったり、ファン限定のイベントは、イベント参加を通じた満足度そのものや、「企業・ブランドにとって自分は特別な顧客であること」といった感覚が、そのままブランドへの満足度向上にも貢献するでしょう。

▼ 大島椿 ファンプログラム

▼ もっと多い事例の確認はこちら

データの扱いについて検討する

●テキストデータの分析で「顧客インサイト」を抽出する

→膨大な投稿を分析し、頻出する要望や不満、顧客自身の言葉遣いを特定します。これにより、商品開発の優先順位付けや、共感を呼ぶマーケティングメッセージの作成に直接活かせます。

●優良顧客の行動から「成功事例」を発見する

→特に活動的なユーザーの投稿内容や製品の活用法を深掘りします。そこから得られた高度な使い方(ベストプラクティス)は、他の顧客向けのサポートコンテンツや効果的な営業資料へと展開できます。

●カスタマーサポートの高度化とコスト削減

→コミュニティ内のQ&Aを分析し、頻発する質問や未解決の課題を特定します 。これらを公式FAQや製品マニュアルに反映させることで、同様の問い合わせを未然に防ぎ、サポート部門の負荷を戦略的に軽減できます 。

▼ コミュニティサイトから得られるデータの活用例

・マーケティング施策のプランニング

・カスタマーサポートの品質改善

・商品企画・開発

・製品管理

社内のさまざまなステークホルダーのニーズに合わせて、適切なデータ提供ができるよう、検討していきます。

Step 3:プラットフォームを選定する

3つめのステップは「プラットフォームを選定する」です。

コミュニティサイトの構築は、専用プラットフォームを提供するベンダーを選定して導入するのが一般的な進め方です。この段階では、数社のベンダーから資料を取り寄せたり、問い合わせて詳しい話を聞いたりして、情報収集を行います。

選定のポイントとしては、以下が挙げられます。

・信頼性があるか?(導入実績の十分さや受賞アワードをチェックする)

・「コミュニティサイトはユーザー理解が最重要」という価値観を共有できるベンダーか?

・ノーコード(ソースを書く必要なく開発できる)か?

・コミュニティ運営やマーケティングに関する知見があり、相談できる相手か?

・実際にデモ画面を触ってみて、自社のユーザーに合っていると感じられるか?

・費用的な予算感が合っているか?(料金は各ベンダーに要問い合わせ)

Step 4:ベンダーと協業してサイトを構築する

4つめのステップは「ベンダーと協業してサイトを構築する」です。

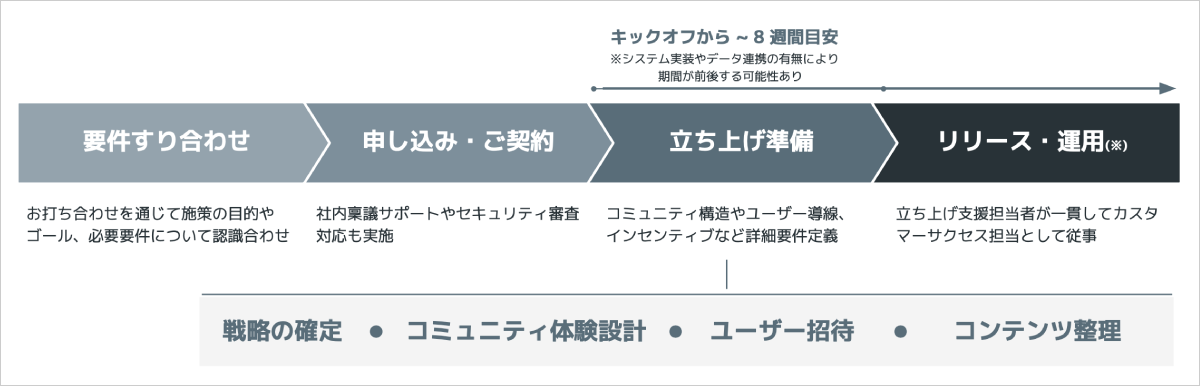

参考:リリースまでの流れ(Commune の場合)

参考までに『Commune(コミューン)』の場合、リリースまでの流れは上記のとおりです。

キックオフからローンチまでのリードタイムの目安は、およそ8週間となります。

代表的なコミュニティサイト運営サービス

Commune(コミューン)

コミュニティサクセスプラットフォーム「Commune(コミューン)」は、ノーコードで簡単に自社専用のコミュニティサイトを構築できることはもちろん、コミュニティ運営に特化した機能を備えたサービスです。

特に、豊富な自動化機能により、コミュニティ管理者の負担を大幅に軽減することができます。会員管理、投稿のモデレーション、アクセス解析などの作業を効率化し、運営者はコンテンツ制作やメンバーとの交流に注力できます。また、高いカスタマイズ性により、コミュニティの目的や規模に応じて、掲示板、チャット、ファイル共有などの機能を柔軟に組み合わせることができます。直感的なUI/UXを備えているため、専門知識がなくても簡単に設定できます。さらに、モバイル対応やSNS連携により、メンバーの利便性も高く保たれています。

セキュリティ面では、不適切な投稿の自動検出や、会員情報の暗号化など、安全なコミュニティ空間を提供できます。

顧客のファン化を実現し、より大きなビジネス成果を創出するには、コミュニティ活用が非常に効果的です。

OSIRO(オシロ)

OSIRO(オシロ)は、クリエイターやブランドに特化したコミュニティサイトサービスです。

クリエイターやブランドとそのファンの双方向コミュニケーションを促進する独自の「リアクション機能」が特徴です。従来の「いいね」だけでなく、感情や意見を細かく表現できるため、よりリアルな交流が可能になります。

また、コンテンツの多様な収益化オプションにも注目です。サブスクリプション、デジタルコンテンツ販売、投げ銭など、複数の収益モデルを組み合わせることで、好きなクリエイターやブランドをファンが直接応援することができます。

QON(クオン)

QON(クオン)は、専門家やプロフェッショナルのための高品質なナレッジコミュニティを実現するサービスで、質の高い議論と情報共有を促進する「専門性可視化システム」が特徴です。

このシステムは、メンバーの経験や実績が明確に表示され、信頼性の高い情報交換が可能にします。また、AIによる投稿内容の品質評価機能により、コミュニティの質が維持されます。

また、専門分野別のマイクロコミュニティ機能で、大きなコミュニティ内で、より専門的なトピックについて深い議論ができる空間を作れることも魅力的です。

コミュニティサイト運営のポイント

コミュニティサイトは、ローンチがゴールではありません。そこから、長い旅が始まります。

最後に、コミュニティ運営のポイントをお伝えしましょう。

初期メンバーの選定

まず非常に重要となるのが「初期メンバーの選定」です。

コミュニティがどんな方向に向かっていくのか、方向性を決定づけるのが、「最初に、その居場所に根付いた人たち」になります。

最初から一般公開でメンバーを応募するのは、おすすめできません。最も重要な初期メンバーが、運任せになってしまうからです。

ローンチ時点では、ロイヤルティの高いユーザーだけを招待し、厳選メンバーによってコミュニティサイトをスタートしましょう。

顧客の顔が見えているBtoBビジネスであれば、初期メンバーの選定もしやすいはずです。直接、コミュニティサイトの意図を伝え、協力を依頼しましょう。

顧客の顔が見えないBtoB・BtoCビジネスの場合、メンバー選定の前準備として、SNSアカウントと顧客データのひも付けができるキャンペーンを実施するのも、良策です。

メンバーのSNS上での振る舞い(TwitterでのツイートやInstagramの投稿)を確認できれば、選定の際に参考になります。

オンボーディングは力の入れどころ

1. 安心して参加できる「入り口」を作る

まず、新規参加者が最初に目にする場所に、歓迎の意を示すコンテンツを用意します。

・ウェルカムメッセージ:

コミュニティマネージャーから、参加への感謝と歓迎を伝えるメッセージを掲載します。

・「はじめにお読みください」スレッドの設置:

コミュニティの目的、楽しみ方、簡単なルールなどをまとめたガイドを用意し、参加者の不安を解消します。

2. 「最初の投稿」のハードルを徹底的に下げる

多くの参加者は、最初の投稿にためらいを感じます。その心理的なハードルを下げるための仕掛けが不可欠です。

・自己紹介スレッドの用意:

「必ずここに投稿する」という場所を用意することで、迷いをなくします。「好きな〇〇」「最近ハマっていること」といったテンプレートを用意すると、さらに投稿しやすくなります。

・簡単なアンケートや投票機能の活用:

クリック一つで参加できる簡単なアクションを用意し、「まずはコミュニティの活動に慣れてもらう」機会を作ります。

3. 新旧メンバーの「橋渡し」をする

既存メンバーの輪に新メンバーが入りにくい「内輪感」は、コミュニティの成長を阻害する大きな要因です 。運営が積極的に両者の橋渡しをします。

・運営からの新メンバー紹介:

「新しい仲間が増えました!〇〇が好きな△△さんです!」のように、運営が既存メンバーに向けて新メンバーを紹介し、歓迎のコメントを促します。

・既存メンバーへの協力依頼:

自己紹介へのコメントや「いいね」を、ロイヤルティの高い既存メンバーに依頼し、コミュニ-ティ全体で歓迎する雰囲気を作ります。

4. 運営が「最初の仲間」になる

特に初期段階では、運営担当者が新規参加者にとっての「最初の仲間」になることが重要です。

・全ての自己紹介に返信する:

新規メンバーの自己紹介には、運営担当者が必ず個別で返信します。その際、「〇〇がお好きなら、こちらのスレでも話が盛り上がっていますよ」のように、他の会話へ誘導する一言を加えると効果的です。

これらの施策を丁寧に行うことで、「一部のユーザーしか発言しない」「会話が発展しない」といった事態を防ぎ 、コミュニティ全体の活性化につなげることができます。

注意点として、コミュニティのハンドリングは、多くの企業担当者にとって初体験であり、特有の難しさがあります。

ここでつまずくリスクをあらかじめ見据えて、頼りがいあるサポートを得られるベンダーを選定しておくことも重要です。

ガイドラインのブラッシュアップ

コミュニティサイトでは、古参のメンバーによって、独自ルールやマナーが発達する傾向があります。

たとえば、Twitterの「FF外から失礼します」やInstagramの「無言フォローすみません」などがそうです。

参加者が楽しめるポジティブなものであれば問題ありませんが、行き過ぎれば、新規メンバーの参加欲を削いでしまいます。

そこで、コミュニティ内に暗黙の了解が増えないよう、ルールを明文化したガイドラインを策定する必要があります。

ガイドラインの草案は、プラットフォームのベンダーに相談しながら、他社がよく利用している一般的な内容でスタートすることが多いでしょう。最初は、それで問題ありません。

重要なのはローンチ後で、コミュニティの動向を見極めながら、ガイドラインを洗練させていく必要があります。

新しいメンバーも既存のメンバーも、

「ガイドラインさえ見ておけば、安心してコミュニティに溶け込める」

という状態を目指して、ガイドラインをブラッシュアップし続けましょう。

コミュニティサイトは、ローンチしてから長い旅が始まると言ったとおり、成果が出るまでには様々な難しさがあります。詳しくは「コミュニティ運営のよくある失敗と気をつけるべきポイント」もご覧ください。

*資料のダウンロードはこちら

会員が発信できるコンテンツを準備する

コミュニティサイト運営において、ユーザーが発信できるコンテンツを用意することは重要です。自己紹介や雑談ができるスペースやお悩み相談コーナー、情報交換用の掲示板、趣味や特技に関する交流の場などを設けることで、会員の主体的な参加を促すことができます。

ユーザー発信型のコンテンツを用意すると、運営側だけがコンテンツを投稿する形式と比べてサイトの活性化が期待できます。運営だけでなく、ユーザーによる活発なコンテンツの更新が行われ、また、それに伴い会員同士の交流が活発になれば、ユーザーはコミュニティの価値を実感しやすくなります。

読むだけでメリットがあるコンテンツを設置する

コミュニティサイトでは、ユーザー間の交流や双方向性が特徴的ですが、実際には受け身で参加する人の方が多数を占めています。そのため、積極的に発信や交流を行わなくても、読むだけ・見るだけで十分な価値を感じられるコンテンツを中心に据えることが重要です。

コンテンツを閲覧するだけの参加者や、リアクションを返すだけのユーザーも想定した環境づくりをすることで、多様な参加スタイルに対応したコミュニティが形成されます。また、受け身のユーザーでも参加しやすい雰囲気のコミュニティには新規ユーザーの参入ハードルも低くなるでしょう。

6. まとめ

コミュニティサイトは、企業と顧客、または顧客同士の交流を促進するオンラインプラットフォームです。SNS、ブログ、掲示板、会員制サイトなど様々な形態があり、新規顧客の獲得や既存顧客のファン化促進、ユーザーリサーチの場として活用できます。

一方で、構築・運営にコストとリソースがかかり、短期的な収益に直結しにくいという課題もあります。成功するコミュニティサイト運営には、明確な目的設定、適切なプラットフォームの選択、継続的な運営体制の整備が重要です。特に、会員発信型コンテンツの準備や、閲覧だけでも価値のあるコンテンツの提供が求められます。

Commune(コミューン)は、オンラインコミュニティの企画・構築・運用を一気通貫でサポートします。以下のフォームからダウンロードできる資料「3分でわかるCommune」では、Commune(コミューン)の導入事例や解決できる課題などを知ることができます。ぜひチェックしてください。

コミュニティ運用、お困りではありませんか?

コミュニティ運用、

お困りではありませんか?

- 顧客の声やインサイトを拾いたいが、やり方がわからない

- そもそもコミュニティ構築が難しい、うまく設定できない

- コミュニティを作ったものの、うまく活性化できない

- 担当者の感覚や属人的な対応に頼りがち etc..

Communeは専門家による手厚い支援で、戦略から運用までを伴走。

豊富な経験を持つ専任チームが、戦略設計からKPI設定、運営実務の代行まで一貫サポート。

成果につながるコミュニティ運営を実現します。

Communeは専門家による手厚い支援で、

戦略から運用までを伴走。

豊富な経験を持つ専任チームが、

戦略設計からKPI設定、

運営実務の代行まで一貫サポート。

成果につながるコミュニティ運営を実現します。