コラム

カスタマーサクセス

カスタマージャーニーとは?概念・基本・必要性・事例をわかりやすく解説

2024/07/04

デジタル化が進む現代のビジネス環境において、顧客体験を理解し最適化することは企業の競争力を左右する重要な要素となっています。カスタマージャーニーは、この顧客体験の最適化のために必ず押さえておきたいものです。

本記事では、顧客との接点を一連のプロセスとして捉えるカスタマージャーニーの考え方と、それを可視化・分析するためのカスタマージャーニーマップの活用方法について、業界別の具体的事例を交えながら体系的に解説します。

コミュニティ運用、お困りではありませんか?

コミュニティ運用、

お困りではありませんか?

- 顧客の声やインサイトを拾いたいが、やり方がわからない

- そもそもコミュニティ構築が難しい、うまく設定できない

- コミュニティを作ったものの、うまく活性化できない

- 担当者の感覚や属人的な対応に頼りがち etc..

Communeは専門家による手厚い支援で、戦略から運用までを伴走。

豊富な経験を持つ専任チームが、戦略設計からKPI設定、運営実務の代行まで一貫サポート。

成果につながるコミュニティ運営を実現します。

Communeは専門家による手厚い支援で、

戦略から運用までを伴走。

豊富な経験を持つ専任チームが、

戦略設計からKPI設定、

運営実務の代行まで一貫サポート。

成果につながるコミュニティ運営を実現します。

目次

カスタマージャーニーとは?

カスタマージャーニーとは、顧客が商品やサービスを認知してから購入を決断し、実際に利用するまでの一連の行動とその体験のプロセスを指します。このジャーニー(旅)には、ブランドとの最初の出会いから、情報収集、比較検討、購入決定、使用、そして継続的な関係構築まで、様々なタッチポイント(接点)が含まれます。

近年のデジタル化により、顧客との接点は従来の店舗やテレビCMだけでなく、SNS、Webサイト、アプリ、メールなど、多岐にわたるようになりました。そのため、企業は顧客の行動をより包括的に理解し、各タッチポイントでの体験を最適化する必要性が高まっています。カスタマージャーニーは、このような多岐に渡るタッチポイントを包括的に可視化することを目的とします。単なる購買プロセスの可視化ではなく、各タッチポイントにおける顧客の感情や思考、行動の背景にある動機までも深く理解しようとする点にあります。これにより、企業は顧客の真のニーズや課題を特定し、より効果的なソリューションを提供することが可能となります。

また、カスタマージャーニーは一直線ではなく、複雑に絡み合った経路を辿ることも特徴です。顧客は情報収集と検討を何度も行ったり、購入後に新たな情報を得て使用方法を変更したりするなど、動的なプロセスを経験します。

誰が始めた?

カスタマージャーニーの概念は、1980年代後半から1990年代初頭にかけて、サービスマーケティングの分野で発展しました。特に、Lynn Shostack(リン・ショスタック)が1984年に発表した「Designing Services That Deliver」という論文で提唱したサービスブループリントが、その基盤となっています。

その後、2000年代に入り、デジタルマーケティングの台頭とともに、現代的なカスタマージャーニーマッピングの手法が確立されるようになりました。特に、IDEO(アイデオ)やフロッグデザインなどのデザインコンサルティング企業が、人間中心設計(Human-Centered Design)の一環として、より詳細な顧客体験の可視化手法を開発しました。

カスタマージャーニーマップはなぜ必要?目的と活用法を紹介

カスタマージャーニーマップは、顧客体験を総合的に理解して改善するための重要なツールとして機能します。その主な目的は以下の点にあります。

第一に、組織全体で顧客視点の共有を実現できます。部門や役職を越えて、顧客が実際に何を経験し、どのような課題に直面しているのかを、視覚的に理解することにより、組織全体で顧客中心の意思決定が促進されます。

第二に、サービスの問題点や改善ポイントを特定できます。顧客の行動と感情を時系列で追跡することで、顧客の不満が生まれやすいポイントや、サービスの断絶が発生しているポイントを明確に把握できます。

さらに、カスタマージャーニーマップは新規サービスの開発やマーケティング戦略の立案にも活用できます。顧客の行動パターンや意思決定プロセスを理解することで、顧客に対して、より効果的なコミュニケーション施策や的確なタイミングでの情報提供が実現できます。

カスタマージャーニーマップが時代遅れと言われる理由

近年、従来型のカスタマージャーニーマップに対する批判が高まっています。その主な理由として、以下の点が挙げられます。

- 現代の顧客行動の複雑性に対応できていない

デジタル化が進む中、顧客は複数のデバイスやチャネルを同時に使用し、非線形的な行動を取ることが一般的となっています。従来の直線的なジャーニーマップでは、このような複雑な行動パターンを適切に表現することが困難です。

- リアルタイムの変化への対応が不十分

市場環境や顧客のニーズは急速に変化していますが、静的なジャーニーマップでは、これらの変化をタイムリーに反映することができません。一度作成したマップが、すぐに現実とかい離してしまう可能性が高いのです。

- 個別化・パーソナライゼーションへの対応が不十分

現代の顧客は、よりパーソナライズされた体験を求めていますが、従来のジャーニーマップは「平均的な顧客」を想定して作成されることが多く、個々の顧客の特性や要望を十分に考慮できていません。

- データ活用の観点からの限界

現代では、顧客行動に関する膨大なデータが利用可能ですが、従来のジャーニーマップは定性的な観察や仮説に基づいて作成されることが多く、実データの活用が不十分となっています。

カスタマージャーニーのメリット・活用方法

企業がカスタマージャーニーを活用することにより、顧客視点に立った戦略立案が可能になります。これは、より効果的なマーケティング施策の実現につながります。

顧客理解の深化とサービス改善への活用

カスタマージャーニーの最大のメリットは、顧客の行動と心理を包括的に理解できることです。従来の定量データだけでは把握しきれない、顧客の感情や意思決定のプロセスを詳細に分析することが可能となります。例えば、購入を躊躇する理由や、サービス利用時の不満など、数字には表れにくい感情的な要素を特定できます。

これにより、カスタマーサポートの品質向上や、開発における優先順位の決定にも活用できます。特に、顧客との接点が多いデジタルサービスにおいては、ユーザーインターフェースなどのUI/UXの改善やタッチポイントごとに提供するコンテンツの最適化など、具体的な改善アクションにつなげやすいという特徴があります。

クロスファンクショナルな組織連携の促進

カスタマージャーニーマップを活用することで、商品やサービスに関わる様々な部門間の連携が促進されます。マーケティング部門、営業部門、カスタマーサクセスやサポート部門など、異なる部署が同じ顧客体験マップを共有することで、組織全体で一貫した顧客像を理解し、対応することが可能となります。

特に、デジタルトランスフォメーション(DX)を推進する際には、従来の組織の縦割り構造を超えて、顧客中心の横やりの組織作りを実現するツールとして効果を発揮します。各部門が担当するタッチポイントの相互関係を理解し、より効果的な体制を構築することができます。

マーケティング戦略の最適化とROIの向上

カスタマージャーニーを理解することで、より効果的なマーケティング投資が可能になります。顧客が商品やサービスを購買するポイントや購入前に情報を収集するプロセスを把握することで、適切なタイミングで最適なメッセージを届けることができ、マーケティングROIの向上につながります。

例えば、認知段階では最適なチャネルでの広告による認知度向上、検討段階では詳細な商品情報の提供、購入後はアフターフォローなど、各段階に応じた適切なコミュニケーション施策を展開できます。これらによって、デジタル広告の配信最適化やコンテンツマーケティングの企画にも、顧客インサイトを活用することが可能になります。

データドリブンな意思決定への貢献

カスタマージャーニーマップは、定性的な顧客理解とデータ分析を組み合わせることで、より精度の高い意思決定を支援します。例えば、Webサイトやアプリのアクセスログ、購買データ、顧客満足度調査など、様々なデータソースを統合して分析することで、顧客行動の実態をより正確に把握できます。

これにより、商品開発やサービス改善における投資判断、マーケティング施策の効果測定など、ビジネス成長にかかわる重要な意思決定をデータに基づいて行うことが可能となります。特に、AIやマシンラーニングを活用することで、顧客行動の予測モデルを構築し、より先進的なマーケティング施策を展開することも可能です。

カスタマージャーニーの事例と分析におけるポイント

顧客体験を最適化するために、実際のビジネスシーンにおける具体的な事例と分析方法を理解することが重要です。

BtoC EC事業者における購買行動分析

ECサイトにおける顧客の購買行動は、商品との出会いから購入後のレビュー投稿まで、デジタル上で完結することが特徴です。特に重要なのは、商品検索からカート投入、決済までの導線設計です。分析では、商品詳細ページの閲覧時間、カート放棄率、リピート購入率などの指標を活用します。例えば、カート放棄率が高い場合は、決済プロセスの簡略化や送料の見直しなど、具体的な改善策を検討することができるでしょう。

BtoB SaaS企業における契約更新プロセス

BtoB SaaSにおける契約更新は、複数の意思決定者と予算サイクルが絡む複雑なプロセスです。分析の要となるのは、契約更新の6ヶ月前からの準備期間における顧客行動です。具体的には、主要ユーザーのMAU(月間アクティブユーザー)、コア機能の利用率、カスタマーサクセスとのコミュニケーション頻度などを指標として活用します。特に注目すべきは、更新判断のキーパーソンとなるユーザーによる管理画面へのアクセス頻度や、ROI検証のためのレポート出力状況です。これらの指標を総合的に分析することで、更新リスクの早期発見と適切な介入タイミングを特定できます。

金融サービスにおけるオンライン口座開設プロセス

ネット銀行や証券会社のオンライン口座開設では、eKYC(電子的本人確認)を含むデジタル完結型のプロセス設計が重要です。分析の焦点となるのは、スマートフォンでの本人確認書類の撮影完了率、顔認証の成功率、マイナンバー登録のコンバージョン率などのデジタル特有の指標です。特に注目すべきは、各ステップでの離脱率とエラー発生箇所の特定です。例えば、本人確認書類の撮影ガイドの改善など、デジタルならではのUX改善ポイントを見出すことができます。

小売業における店舗とオンラインの連携

デジタル化が進む中で、小売業界の多くの企業が、オムニチャネル戦略において、実店舗とECサイトの顧客体験を統合することが課題となっています。このケースの分析ポイントとしては、オフライン店舗での商品確認後のオンライン購入率、オンラインでの在庫確認から店舗購入に至る導線、さらにはポイントカードなどによる購買データの統合などがあります。これらの分析により、チャネル間の相乗効果を最大化できます。

BtoB製造業における商談プロセス

BtoB製造業では、引き合いから成約までに半年以上かかることも珍しくありません。このプロセスでは、営業担当者の初回訪問から技術担当者との仕様すり合わせ、購買部門との価格交渉など、複数の接点が生まれることも多くあるでしょう。分析のポイントは、各部門との打ち合わせ回数、見積書の改訂回数、競合との比較検討における自社の評価項目などです。例えば、技術仕様の確認に時間がかかっているケースでは、提案資料のテンプレート化や、よくある技術的な質問などのFAQ整備などの対策が有効です。

医療サービスにおける患者体験

クリニックでの患者体験を例に取ると、予約サイトでの空き枠確認から始まり、受付、問診、診察、会計、薬の受け取りまでの一連の流れを分析します。特に重要なのは、予約から実際の受診までのリマインドメールの開封率、診察待ち時間の実測値、診察後の次回予約率などです。例えば、待ち時間が30分を超えるケースが多い時間帯では、予約枠の調整や、オンライン問診票の導入による待ち時間の短縮といった改善策を検討できます。また、患者の年齢層に応じて、予約方法(電話・Web・アプリ)の利用傾向も分析対象となります。

教育サービスにおける学習継続性

オンライン英会話サービスを例で挙げると、無料体験から本契約、そして継続的なレッスン受講までの過程を追跡します。ここでの重要指標は、初回レッスンまでの予約率、レッスン実施率(または欠席率)、同一講師の継続指名率などです。特に、入会後3ヶ月間は要注意期間とされ、この期間のレッスン受講頻度が後の継続率に強く影響します。例えば、2週間以上レッスンを受講していない生徒には、おすすめの講師やレッスン時間帯の提案を行うなど、個別のフォローアップが効果的です。また、レベルテストの結果や上達度を可視化して提示することも、モチベーション維持の重要な要素となります。

カスタマージャーニーマップの基本の作り方

カスタマージャーニーマップの具体的な作成方法や、実践的なテンプレート、さらに詳しい事例については、「カスタマージャーニーマップとは?基本・作り方を事例・テンプレート付きで解説」で詳しく解説しています。ぜひ、合わせてご確認ください。

*関連記事を読む

カスタマージャーニーマップとは?基本・作り方を事例・テンプレート付きで解説

カスタマージャーニーマップを作成する手順とは?

①マップのゴールを設定する

まずは、作成するカスタマージャーニーマップのゴールを定義する必要があります。

「問い合わせ」「初めての購入」「リピート購入」「購入後の満足度」というようにゴールの置き方が変わると、検討すべきフェーズの範囲や収集すべき情報が変わってきます。

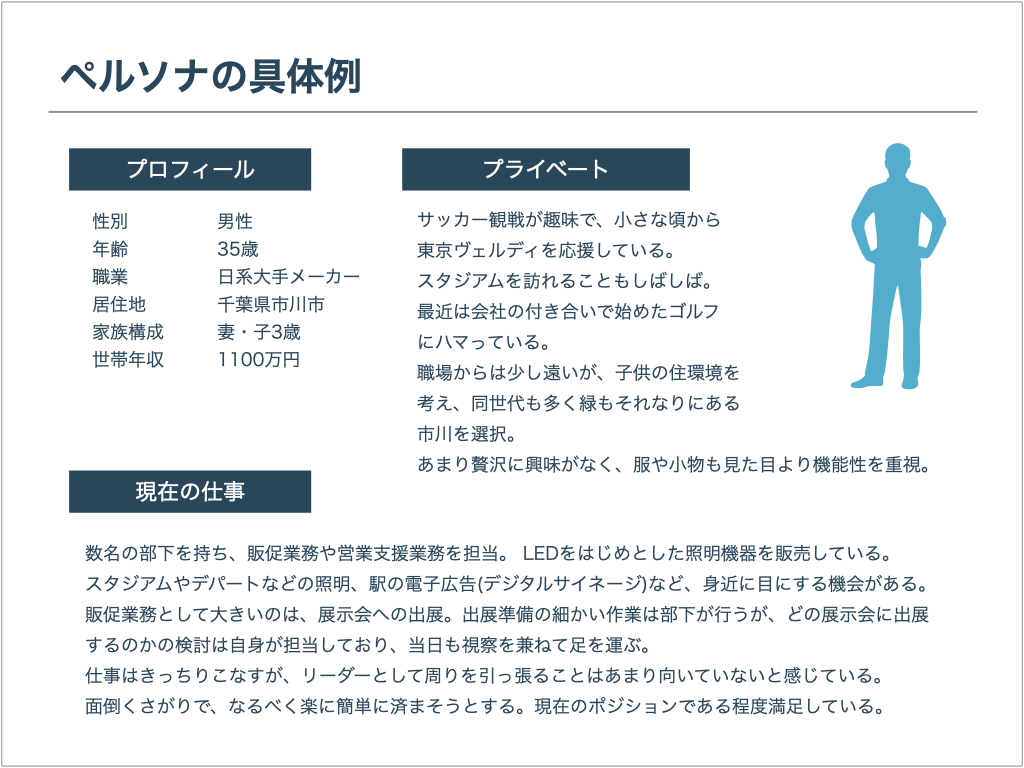

②ペルソナを明確にする

ゴールが設定できたら、次は分析の対象となる具体的なターゲットを設定します。

ペルソナとは「企業が提供する製品・サービスにとって最も重要で象徴的な顧客モデル」のことです。

ペルソナを設定するときは、リアルな人物像を思い描くことが重要です。カスタマーセグメントのような大雑把な捉え方では、顧客の行動特性や期待すること、不満や不便に思っていることなどを詳細に描写することはできません。

具体的には、以下のような要素を埋めると良いでしょう。

・年齢、名前、職業、性別、趣味、生活スタイル、現在の居住地

・どんな性格で、日々の出来事にどんな印象を持つか

・普段はどのようなメディアで情報を集めているか、最近気になっている話題は何か

・どんな行動の特徴があるか、ITリテラシーはどれくらいか

・仕事はどういった役割でどんな業務内容か、与えられているミッションは何か

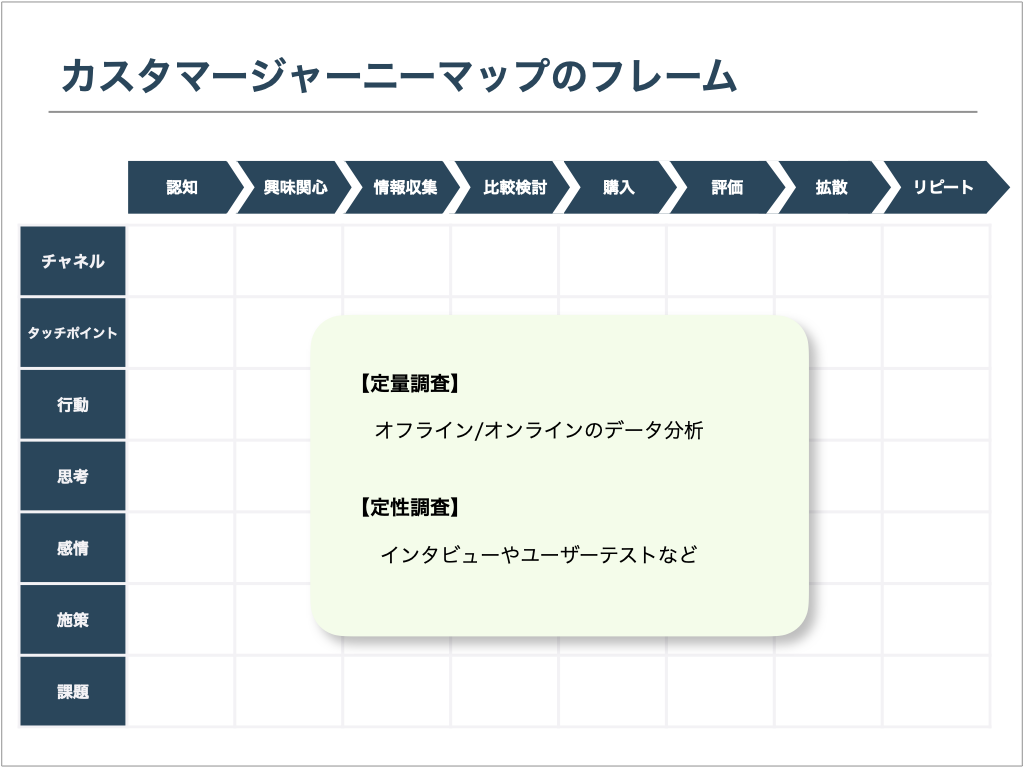

③フレームを設定する

ゴール・ペルソナが決まったら、収集した情報を区分するためのフレームを決定します。フレームがマップ全体の骨格になります。

カスタマージャーニーマップには様々なフレームがあるので、自社に適したものを選ぶと良いでしょう。フェーズ設定が難しい場合は、先にステップ4に進み、顧客の行動を一通り洗い出してからフェーズに分類するという手法もあります。

いずれにせよ大切なのは、テンプレートにこだわらず、目的にあったフェーズ設定を行うことです。

よく使われるフレームは以下の通りです。

【横軸】

顧客の行動プロセスをフェーズに分けて時系列で整理する。

例) 「認知」「興味・関心」「情報収集」「比較検討」「購入」「評価」「拡散」「リピート」

【縦軸】

縦軸で作ったフェーズごとに顧客がどんな行動をとり、どんな思考・感情を持っているのか整理する。

例) 「チャネル(媒体)」「タッチポイント(製品・サービスとの接点)」「顧客の行動」「顧客の思考」「顧客の感情」「自社の課題」「施策」

④情報を収集する

フレームが決定したら、中身を埋められるように情報を収集します。

情報収集には、オフライン/オンラインのデータ分析などの定量調査と、インタビューやユーザーテストなどの定性調査の双方から収集すると良いでしょう。

過去の問い合わせ情報やカスタマーサポートの対応履歴などのデータは有効でしょう。BtoB企業であれば、SFAに入っている商談・受注情報、展示会やセミナーで実施したアンケートなども活用できるはずです。

⑤カスタマージャーニーを浮かび上がらせる

最後にマッピングした情報をもとに、顧客がゴールへと至るストーリーを結びつけていきましょう。情報を整理して、顧客の行動をそのときの感情や思考などと絡め、ストーリーにしていきます。

このとき、視点の偏りが出ないよう、複数の担当者で作業にあたると良いでしょう。ワークショップ形式で進めるなど、多様な意見やアイデアが出やすい環境を用意することも重要です。

カスタマージャーニーマップを作成する際の注意点

①企業目線が組み込まれてしまっている

企業担当者には、少なからず「この記事からこのイベント申し込みページに移るだろうな」「この訴求の仕方に響いて欲しいな」といった思いがあるはずです。しかし、こういった顧客に対する先入観やこだわりが反映されてしまうと、現実に即さない内容になってしまいます。

カスタマージャーニーはあくまで、顧客の行動や思考、感情を企業が正しく汲み取るためのものです。希望や憶測が入ることで、対応策が顧客視点からズレてしまいます。

顧客の実態に沿ったカスタマージャーニーマップを作成するため必要なのはデータです。

ペルソナに当てはまる人たちを徹底的にリサーチし、反応を測った数値やヒアリングの情報などを十分に収集することが大切です。もし、データに確信がない場合は、しっかりと検証を行うべきでしょう。

②ペルソナが具体的でない

カスタマージャーニーは、現実的な顧客の行動や思考、感情を知るためのものです。そのため、ペルソナはできるだけ具体的なものが良いでしょう。ペルソナの詳細が詰め切れていないと、カスタマージャーニーもぼんやりとした曖昧なものになってしまいます。

したがって、大勢のペルソナを一つに集約して、大体の傾向でマッピングすることはおすすめしません。ひとりひとりの顧客の行動や思考、感情は異なるものです。リアルに忠実なペルソナを時系列に沿って追うことに意味があるので、ターゲットとなる顧客像は絞り込みましょう。

もし、複数人のペルソナを設定したほうが良い場合は、その人数分のカスタマージャーニーを用意しましょう。

ただし、初めから網羅的に顧客像を記述しようとすると行き詰まりやすくなります。仮に完成したとしても、いくつものペルソナがあると、実際のマーケティング業務での適用が難しくなります。

まずは、ターゲット層の中心となるようなペルソナを設定し、シンプルでも良いので一通り仕上げてみることを目指しましょう。

簡単なものでもスタートからゴールまでの一連の流れが俯瞰できると、解像度が粗い点が浮かび上がるので、どこのデータを補強すれば良いのか見えやすくなります。このように全体を見ながら、徐々にブラッシュアップしていったほうが、精度の高いカスタマージャーニーマップができます。

③作りっぱなしになってしまう

一度作ったカスタマージャーニーを何年も使い続けることは、あまり好ましい状態とは言えません。なぜなら、カスタマージャーニーは時代背景や経済状況などによって変化するものだからです。

特に、昨今の購買活動は、様々なWebサービスやデジタルデバイスとの関連性がかなり深くなっています。そのため、新しい購買チャネルが登場したり、今までのツールが役立たなくなったり、顧客に新しいニーズが発生したり、ということが頻繁に起こるでしょう。

そのため、一度作成したカスタマージャーニーも、半永久的には利用できません。定期的に効果を検証し、現実と不適合な点は改善するというPDCAのサイクルを回し続ける必要があります。常に、現実とのギャップがないか気にする必要があるでしょう。

まとめ

カスタマージャーニーは、顧客との全ての接点を包括的に理解し、最適化するための重要な考え方です。デジタル化の進展により、顧客接点は複雑化し、その管理はより綿密な戦略を必要としています。

カスタマージャーニーの理解と実践は、業種や規模を問わず、あらゆる企業にとって価値があります。一方で、その効果を最大化するには、自社の状況に応じた適切なカスタマイズと、継続的な改善が不可欠です。顧客体験の向上を通じて競争優位性を確立するため、まずは自社の顧客接点を見直し、カスタマージャーニーマップの作成に着手することをお勧めします。

顧客体験向上にはCommune(コミューン)

顧客体験の向上には、顧客同士のつながりを促進するコミュニティ構築が効果的です。顧客コミュニティは、実際の顧客の声や行動パターンをリアルタイムで把握できる貴重な情報源となり、より正確なカスタマージャーニーマップの作成を可能にします。また、コミュニティ内での顧客同士のコミュニケーションから、従来の調査では見落としていた重要なタッチポイントや課題を発見することもできます。

コミュニティサクセスプラットフォーム「Commune(コミューン)」を活用することで、こうした顧客インサイトの収集と分析が容易になり、より実効性の高いカスタマージャーニーマップの作成・更新が可能となります。

以下のフォームから「3分でわかるCommune」資料を無料でダウンロードできます。気になる方は、ぜひご確認ください。

コミュニティ運用、お困りではありませんか?

コミュニティ運用、

お困りではありませんか?

- 顧客の声やインサイトを拾いたいが、やり方がわからない

- そもそもコミュニティ構築が難しい、うまく設定できない

- コミュニティを作ったものの、うまく活性化できない

- 担当者の感覚や属人的な対応に頼りがち etc..

Communeは専門家による手厚い支援で、戦略から運用までを伴走。

豊富な経験を持つ専任チームが、戦略設計からKPI設定、運営実務の代行まで一貫サポート。

成果につながるコミュニティ運営を実現します。

Communeは専門家による手厚い支援で、

戦略から運用までを伴走。

豊富な経験を持つ専任チームが、

戦略設計からKPI設定、

運営実務の代行まで一貫サポート。

成果につながるコミュニティ運営を実現します。