コラム

マーケティング

サービスドミナントロジック(SDL)のすべて。「モノからコトへ」時代の成長戦略

2024/10/16

「サービスドミナントロジック(Service-Dominant Logic/SDL)」とは、簡単に言えば、「ビジネスにおける価値は、企業が一方的に提供するものではなく、お客さまと一緒に作っていくものだ」という考え方です。

今の時代、「サブスクリプション(定額課金)」「コミュニティ」「IoT(モノのインターネット)」「プラットフォーム」など、現代のビジネスを象徴するキーワードがたくさんありますが、これらすべてに共通するのは、「お客さまと一緒に体験や価値を育てていく」という姿勢です。

本記事では、そんなSDLの考え方について、「聞いたことはあるけれど、よく分かっていない」という方や、「マーケティングを始めたばかり」「新しい事業のヒントを探している」といった方々に向けて、できるだけわかりやすく、そして明日から実務に活かせるような形で紹介していきます。

コミュニティ運用、お困りではありませんか?

コミュニティ運用、

お困りではありませんか?

- 顧客の声やインサイトを拾いたいが、やり方がわからない

- そもそもコミュニティ構築が難しい、うまく設定できない

- コミュニティを作ったものの、うまく活性化できない

- 担当者の感覚や属人的な対応に頼りがち etc..

Communeは専門家による手厚い支援で、戦略から運用までを伴走。

豊富な経験を持つ専任チームが、戦略設計からKPI設定、運営実務の代行まで一貫サポート。

成果につながるコミュニティ運営を実現します。

Communeは専門家による手厚い支援で、

戦略から運用までを伴走。

豊富な経験を持つ専任チームが、

戦略設計からKPI設定、

運営実務の代行まで一貫サポート。

成果につながるコミュニティ運営を実現します。

目次

サービスドミナントロジックとは何か

サービスドミナントロジック(Service-Dominant Logic/SDL)とは、「企業が提供する商品やサービスは、お客さまと一緒に価値を生み出すものだ」という考え方です。モノ(=製品)であっても、コト(=サービス)であっても、その区別に関係なく「価値は企業と顧客の共同作業で生まれる」ととらえます。

この考え方を説明する際によく使われる有名な言葉があります。

「お客さまはドリルが欲しいのではなく、“穴”が欲しいのだ」

これはどういう意味かというと、お客さまが本当に求めているのは「ドリルという商品」ではなく、「壁に穴をあける」という目的を達成するための手段だということです。つまり、「モノ(製品)」よりも、「それによって得られる効果・体験」のほうが価値があるというわけです。

このように、サービスドミナントロジックでは、商品とサービスを分けて考えるのではなく、「価値を届ける手段」として一体的に捉えることが重要だとしています。

サービスドミナントロジックの提唱者

サービスドミナントロジック(SDL)は、2004年にアメリカのマーケティング研究者であるロバート・F・ラッシュ(Robert F. Lusch)氏と、スティーブン・L・ヴァーゴ(Stephen L. Vargo)氏によって提唱されました。

彼らが登場するまで、ビジネスの中心は「モノをつくって売る」ことでした。たとえば、車や家電、食品など、目に見える“有形の商品”をつくって、それをどれだけ効率よく売るかがビジネスの基本とされてきたのです。一方で、「接客」「アフターサポート」「アプリの使いやすさ」などの“無形のサービス”は、どちらかといえば“おまけ”や“付加価値”のように扱われ、あまり重視されていませんでした。

そんな時代に、「それって本当に今の時代に合っているのか?」と疑問を投げかけたのが、ラッシュとヴァーゴです。彼らはこう主張しました:

-

商品とサービスを分けて考えるのはもうやめよう

-

どちらも「お客さまのニーズを満たすための手段」として、一体的に考えるべきだ

-

そして何よりも、価値とは「企業が一方的に与えるもの」ではなく、「お客さまと一緒に生み出すもの」である

つまり、モノ中心のビジネスから、顧客中心・サービス中心のビジネスへと考え方を切り替えるべきだと説いたのです。この考え方は、インターネットやスマホが普及し、商品そのものよりも「使い心地」や「体験」が重視されるようになった現代に、とてもマッチしています。

サービスドミナントロジックの特徴

サービスドミナントロジック(SDL)には、他のビジネス理論とは少し違うユニークな3つの特徴があります。それぞれをやさしく説明していきます。

使用価値・経験価値

「お客さまが使って初めて価値が生まれる」という考え方です。

たとえば、高機能なコーヒーメーカーを買ったとしても、それを使って「朝の一杯が楽しみになった」「毎日カフェに行かずに済んだ」と感じてこそ、本当の価値=使用価値・経験価値が生まれます。

つまり、企業が「良い商品を作った」と思っても、お客さまが「使ってみて満足した」と感じなければ、意味がないということです。SDLでは、「お客さまが実際にサービスや商品を使ったときの体験」こそが、価値の出発点だと考えます。

文脈価値

「誰が、どんな状況で使うか」によって価値は変わるという考え方です。たとえば、同じオンライン英会話サービスでも、

-

留学前の高校生にとっては「試験対策としての価値」

-

海外出張が多いビジネスパーソンには「実践的な会話力としての価値」

-

子育て中の主婦には「家で学べる手軽さとしての価値」

というように、人それぞれの背景や目的(=文脈)によって価値の感じ方が変わります。サービスドミナントロジックでは、このようにお客さまの「状況」や「経験」が、価値を左右するという視点をとても大切にします。これが「文脈価値」と呼ばれる理由です。

価値共創

企業とお客さまが一緒になって価値を作っていくという考え方です。たとえば、SNSで「この使い方がおすすめです!」とユーザーが発信したり、企業がユーザーのフィードバックを受けてサービスを改良したりする場面がこれに当たります。

企業が一方的に「これは良い商品です」と押し付けるのではなく、お客さまが自ら価値を感じ、発信し、使いこなしていくことで、はじめて本当の価値が完成する。これが「価値共創」という考え方です。

このようにサービスドミナントロジックでは、「価値は企業の中で完結するものではなく、お客さまとの関係性の中で生まれる」という視点が一貫して大切にされています。

サービスドミナントロジックとグッズドミナントロジックとの違い

サービスドミナントロジック(SDL)をしっかり理解するためには、それと正反対の考え方である「グッズドミナントロジック(Goods-Dominant Logic)」と比較するのが効果的です。

サービスドミナントロジックの価値観

SDLでは、「価値は商品やサービスをお客さまが使ってはじめて生まれるもの」だと考えます。このとき企業は、「こういう使い方をすれば価値がありますよ」という提案をする存在にとどまります。その提案を受けて、実際に使ってみて「これは役立つ!」と感じるのはお客さま自身です。つまり、

-

企業:価値の提案者

-

顧客:価値の創造者(体験者)

というふうに、お互いが役割を持ちながら、一緒に価値を生み出す「共創(きょうそう)」の関係になるのです。

グッズドミナントロジックの価値観

一方で、グッズドミナントロジック(GDL)はもっと昔ながらのビジネスの考え方です。こちらでは、「価値は企業が商品にあらかじめ詰め込んだものであり、それをお金と引き換えにお客さまに渡すことで完結する」と考えます。

つまり、

-

企業が「この商品は1万円の価値がある」と決める

-

顧客が「その価格で納得できる」と判断して購入する

-

その時点で「価値の交換=取引成立」となる

という構造です。この考え方では、商品の使い心地やその後の体験は重視されません。「売れたら終わり」「渡した時点で価値は移った」と見なすからです。

グッズドミナントロジックは、これまでのビジネスの基本的な考え方として長く使われてきました。工場でモノを大量に作って、それを売って利益を出すというモデルには、この考え方がピッタリだったからです。

しかし、現代のビジネスでは状況が変わってきました。

-

顧客は「モノ」だけでなく「体験」や「関係性」も重視するようになった

-

サブスクやアプリなど、長期的に使ってもらうモデルが増えた

-

SNSなどを通じて、顧客の声や行動が企業のサービスに影響するようになった

こうした変化の中で、「使ってこそ価値が生まれる」「お客さまと一緒に価値を作る」というサービスドミナントロジック的な発想が、ますます求められるようになっているのです。

サービスドミナントロジックの事例

サービスドミナントロジックの価値観を、事業に落とし込む企業は増えてきています。ここではサービスドミナントロジックの事例を3つ紹介します。

素(そ)のままポテトチップス|無印良品

これまでのポテトチップス市場では、「とにかく味を濃くする」「新しいフレーバーを出し続ける」といった競争が中心でした。どちらかというと、メーカーが用意した商品をそのまま消費者が“受け取る”という、グッズドミナントロジック的な発想に近いものです。

そんな中、無印良品が打ち出した「素のままポテトチップス」は、これまでとは違う視点から価値を生み出そうとしました。

施策:素材そのまま+“味付け体験”の提供

無印良品は、味付けを一切していないシンプルなポテトチップスと、8種類の「味付けパウダー」をセットで発売しました。食べる人が自分の好みに合わせて、味をカスタマイズできる仕組みです。

さらに、ネットストアには日本地図を掲載し、「わたしはこう食べてみた」というようなオリジナルのアレンジ投稿ができるコーナーを設置。地域ならではの食文化や個人のアイディアをシェアできる場をつくりました。

効果:使って生まれる価値、地域文脈、共創のプロセス

この取り組みは、まさにサービスドミナントロジックの3要素を体現しています。

✔ 使用価値・経験価値

食べる人が自分の好みで味を調整できることで、**「自分で味を作る楽しさ」や「飽きずに食べ続けられる体験」**が生まれました。つまり、ポテトチップスという商品そのものよりも、使い方や体験そのものに価値が宿っているのです。

✔ 文脈価値

「うどんのだしをかける」など、地域によってユニークな食べ方が投稿され、その人の生活や文化(=文脈)に根ざした価値の見せ方が浮かび上がりました。同じ商品でも、食べる人や地域が違えば感じる価値も違う。それがSDLの考える「文脈価値」です。

✔ 価値共創

顧客が投稿したアレンジ方法やアイディアが、商品そのものの新たな魅力を生み出し、企業側の発想にも影響を与えています。これはまさに、企業と顧客が一緒に価値を作っていく「共創」の形です。

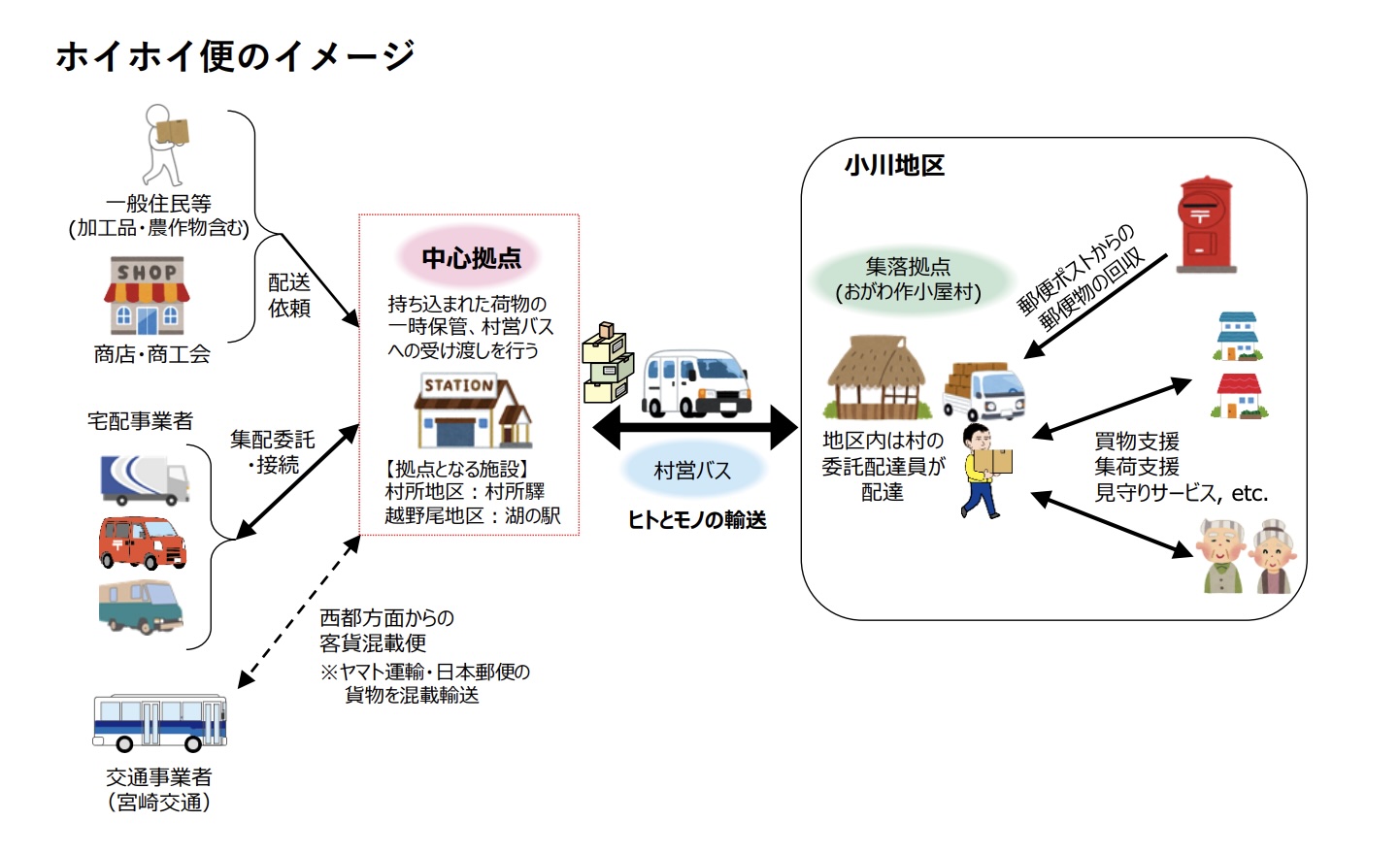

貨客混載事業|宮崎交通・ヤマト運輸・日本郵便

宮崎県西米良村では少子高齢化が進む中、生活サービスを維持していくための仕組みづくりが急務となっていました。中でも地域住民の足となっていたコミュニティバスは、一定のニーズがありながらも、輸送人員減少により運営が難しい状況に陥っていました。そこで提案されたのが、宮崎交通・ヤマト運輸・日本郵便による貨客混載事業です。

施策

バスの後部空きスペースにヤマト運輸の宅配荷物を積み込み、人と物の両方を乗せた貨客混載運行を開始しました。数年後にはヤマト運輸だけでなく、日本郵便に預けられた荷物や郵便物も一緒に運ぶようになりました。

効果

住民のバスを利用したいというニーズを満たし、少子高齢化地域における生活サービスの維持にも貢献できました。またヤマト運輸と日本郵便2社の荷物を1台のバスにまとめて運ぶことができるようになり、過疎地における物流が効率化されました。

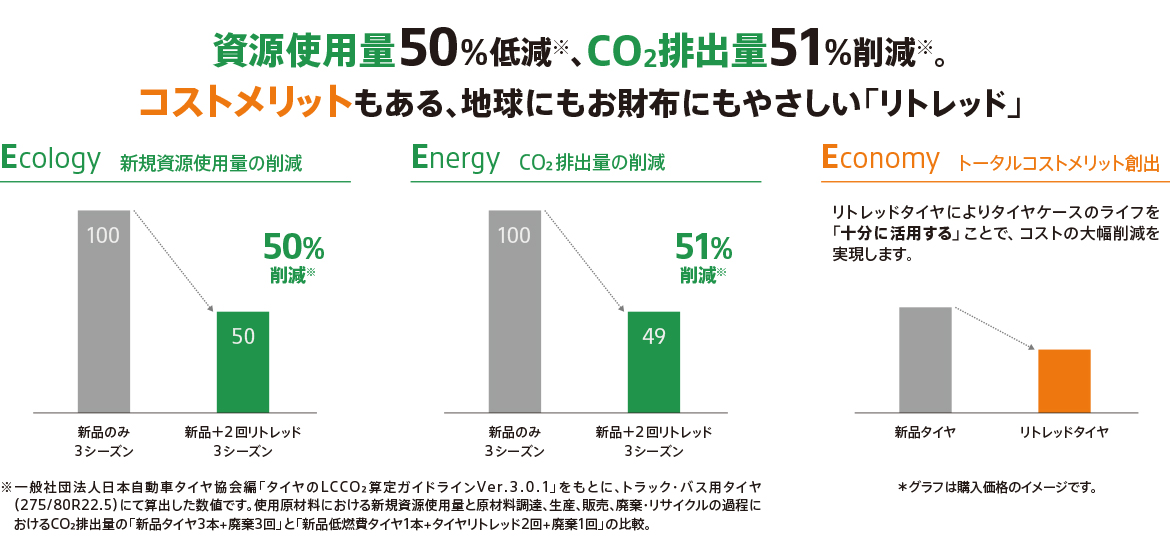

リトレッドタイヤ|ブリヂストン

近年、SDGs(Sustainable Development Goals)が世界中で注目を集めています。ビジネスの世界でこの考えを取り入れたのが、ブリヂストンのリトレッドタイヤサービスです。

施策

一次寿命が終了したタイヤを顧客から預かり、路面と接する部分のゴムを削って新しいゴムを貼り付けることで再利用を可能にしました。また遠隔モニタリングによりタイヤの使用状況を把握し、必要なタイミングでリトレッドタイヤの提案を行えるようにもしました。

効果

省資源化はもちろん、タイヤの寿命を伸ばすことで顧客のコスト削減にも貢献可能になりました。またタイヤメンテナンスを最適なタイミングで提案することにより、安全運行や業務効率化のサポートにもつながっています。

まとめ

サービスドミナントロジックでは、商品やサービスは顧客に利用されて、初めて価値を創出されると考えます。そのため顧客と継続的な関係を築き、商品やサービス購入後の顧客の様子をリアルに捉えられるかが重要になります。

オンラインコミュニティなどを活用して顧客の利用体験を吸い上げ、ビジネスに役立てましょう。

マーケティングならCommune(コミューン)

サービスドミナントロジックに基づくマーケティング施策を始めるためには顧客に提供すべきサービスを正確に特定する必要があります。

オンラインコミュニティでは、企業と顧客が継続的に接点を持つことが可能です。商品やサービスを販売した後の顧客の利用体験を吸い上げて、新たな商品・サービス開発に活かすこともできるでしょう。

オンラインコミュニティの企画・構築・運用に不安がある場合は、Commune(コミューン)の利用を検討してみてください。Commune(コミューン)ではオンラインコミュニティに必要な機能全てをノーコードでご提供しています。特別な知識やスキルがなくてもオンラインコミュニティを簡単に構築できるはずです。また経験豊富なカスタマーサクセスが企画・運用をサポートしますので、コミュニティの成功率を高められるでしょう。

Commune(コミューン)の詳細については以下のフォームからダウンロードできる「3分で分かるCommune(コミューン)資料」に記載しています。ぜひチェックしてみてください。

コミュニティ運用、お困りではありませんか?

コミュニティ運用、

お困りではありませんか?

- 顧客の声やインサイトを拾いたいが、やり方がわからない

- そもそもコミュニティ構築が難しい、うまく設定できない

- コミュニティを作ったものの、うまく活性化できない

- 担当者の感覚や属人的な対応に頼りがち etc..

Communeは専門家による手厚い支援で、戦略から運用までを伴走。

豊富な経験を持つ専任チームが、戦略設計からKPI設定、運営実務の代行まで一貫サポート。

成果につながるコミュニティ運営を実現します。

Communeは専門家による手厚い支援で、

戦略から運用までを伴走。

豊富な経験を持つ専任チームが、

戦略設計からKPI設定、

運営実務の代行まで一貫サポート。

成果につながるコミュニティ運営を実現します。