コラム

カスタマーサクセス

従量課金とは?仕組み・料金計算式・メリット&デメリット・導入事例まで徹底解説

2024/03/27

従量課金とは、使った分だけを支払う課金モデルのことです。クラウドサービスやSaaSの普及で再び注目度が上昇していますが、シンプルなモデルの裏には、料金設計や収益予測の落とし穴も潜んでいます。

本記事では従量課金の基本原理から計算式、他モデルとの比較、導入手順、国内外の成功事例までを網羅。メリット・デメリットを踏まえ、自社に最適な課金モデルを選ぶための判断材料を提供します。

コミュニティ運用、お困りではありませんか?

コミュニティ運用、

お困りではありませんか?

- 顧客の声やインサイトを拾いたいが、やり方がわからない

- そもそもコミュニティ構築が難しい、うまく設定できない

- コミュニティを作ったものの、うまく活性化できない

- 担当者の感覚や属人的な対応に頼りがち etc..

Communeは専門家による手厚い支援で、戦略から運用までを伴走。

豊富な経験を持つ専任チームが、戦略設計からKPI設定、運営実務の代行まで一貫サポート。

成果につながるコミュニティ運営を実現します。

Communeは専門家による手厚い支援で、

戦略から運用までを伴走。

豊富な経験を持つ専任チームが、

戦略設計からKPI設定、

運営実務の代行まで一貫サポート。

成果につながるコミュニティ運営を実現します。

目次

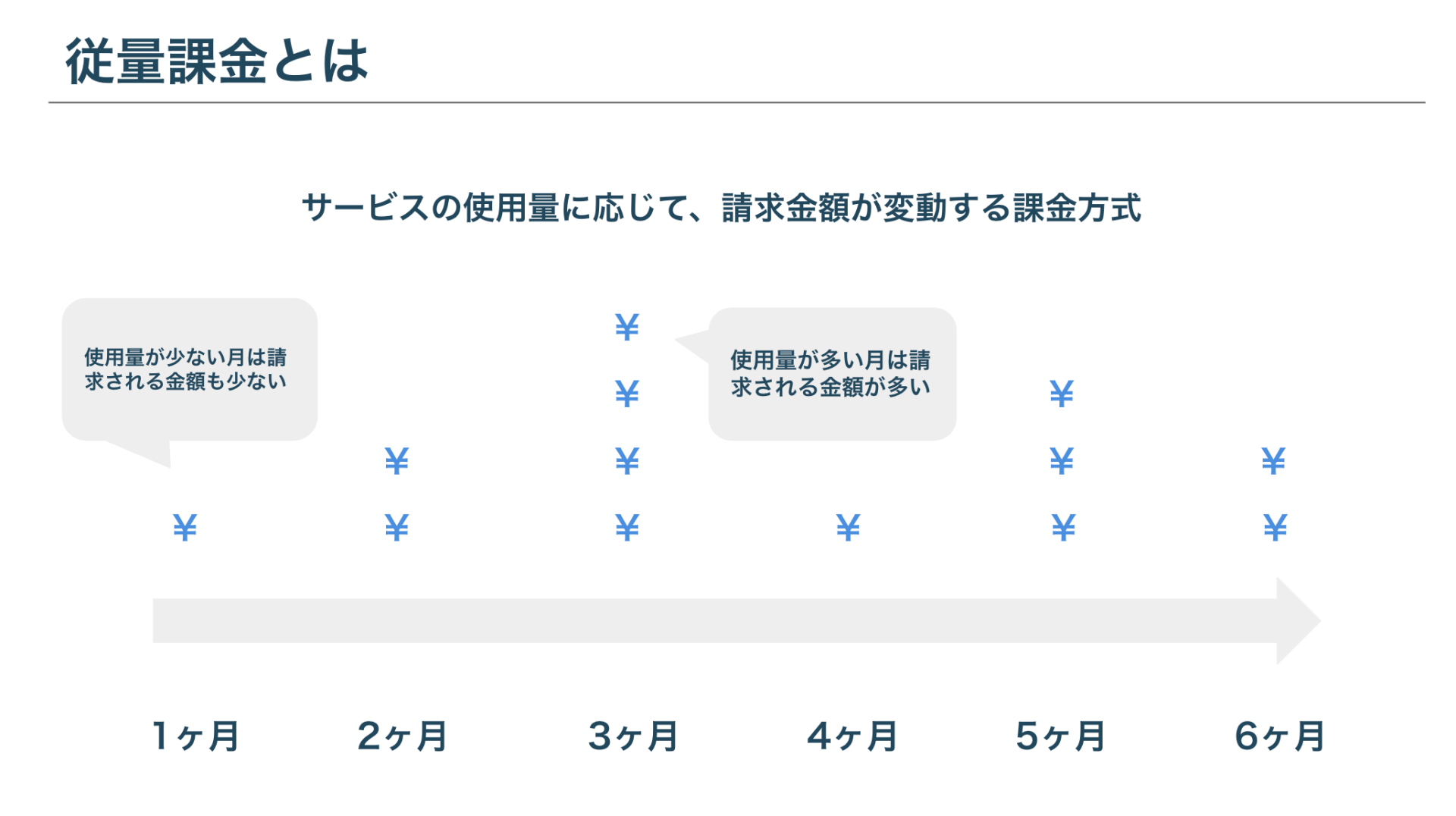

1. 従量課金とは

従量課金とは、ユーザーが「使った量」に応じて請求額が変動する課金モデルです。料金の算定基準には、利用時間・回数・データ通信量・利用ユーザー数などが採用されるケースが一般的で、コインパーキング・高速道路料金・携帯電話の通信料などが身近な例として挙げられます。

ビジネスにおいて適切なプライシング戦略を立てるのは難題ですが、定額課金(サブスクリプション)の場合、利用頻度が少ない月に「損をしている」と感じた顧客が離反するリスクがあります。一方、従量課金は“利用した分だけ支払う”ため、コストと価値の納得感を得やすく、導入障壁も低いのが特徴です。

-

顧客側メリット:不要な月額固定費を負担せずに済むため、利用量が変動しやすいサービスでも気軽に試せる。

-

事業者側メリット:価格に対する心理的ハードルを下げながら継続利用を促進でき、使用量の増加がそのまま売上成長に直結する。

このように従量課金制は、ユーザー・事業者の双方にとって合理的かつ柔軟性の高い価格モデルと言えるでしょう。

・関連記事:MRR(月次経常収益)とは?定義・計算方法から伸ばし方まで

┗ 従量課金と同じく「継続収益」を扱う指標MRRをセットで学ぶと、売上の読み方がクリアになります。

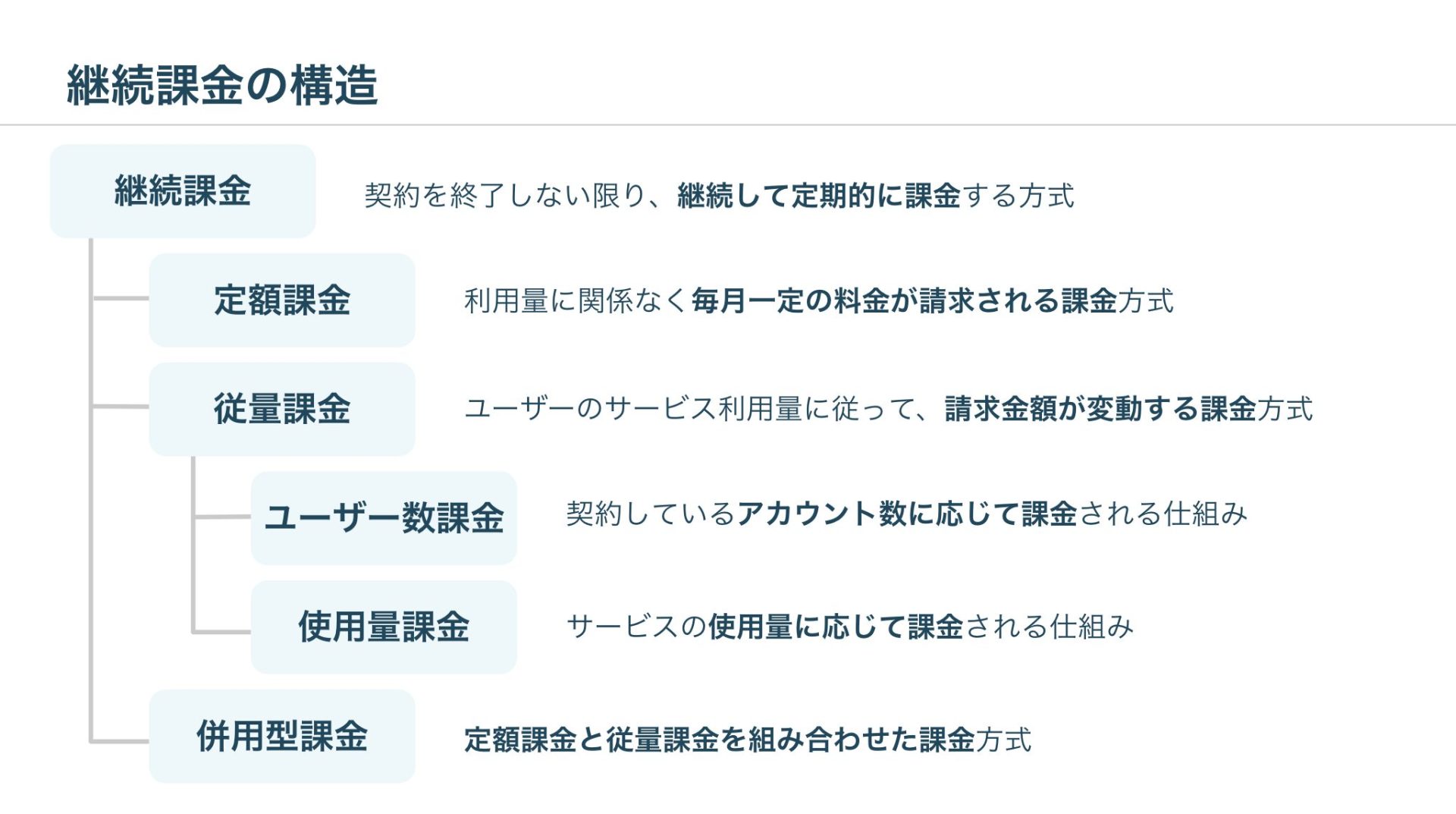

2. 継続課金の種類

継続課金とは、ユーザーが解約を行わない限り一定のサイクルで自動的に請求が発生する仕組みを指します。

このモデルを導入すると、ユーザーは決済の手間を省きながらサービスを継続利用でき、事業者は安定したキャッシュフローを確保しやすくなります。代表的な方式は「定額課金」「従量課金」「併用型課金(二部料金制)」の三つです。

従量課金の説明は、上記のとおりです。以下は、それ以外の2つの課金方式について特徴と導入時のポイントを解説します。

定額課金

定額課金は、利用量にかかわらず毎月あらかじめ決められた金額を支払う方式です。動画配信サービスやフィットネスジムの月会費、さらにはコーヒー豆やシャンプーを定期配送する EC サブスクなどが典型的な例です。

ユーザーは月々の支出を予算化しやすく、利用頻度が高ければ高いほど得をしている感覚が強まります。また、継続して利用すればするほど行動が習慣化し、解約率(チャーンレート)が下がる傾向があるため、事業者側は顧客生涯価値(LTV)の最大化を図りやすいメリットがあります。

その反面、利用頻度が少ないユーザーは「料金と使用量が見合わない」と感じやすく、離脱につながるリスクがあるため、継続的な付加価値の提供やアップセル施策が欠かせません。

・関連記事:LTVとは?重要視される背景や計算方法、向上させる施策例を解説

┗ 定額・従量・併用型いずれのモデルでも欠かせない「顧客生涯価値」、計算方法と改善策を確認できます。

併用型課金

併用型課金は、毎月一定額の基本料金に加え、利用量に応じた従量部分を組み合わせる二段構えのモデルです。

電気・ガス料金が代表例で、家庭や企業は「契約アンペア」や「基本料金」で最低限のサービスを確保しつつ、実際の使用量に応じた料金を追加で支払います。オンラインゲームなどでも、月額プレミアム会員費に加えて追加アイテムを購入すると別料金が発生するケースが一般化しています。

このモデルは、事業者がベース収益を安定させながらヘビーユーザーからの追加収益を享受できる点が非常に魅力的です。ユーザーにとっても最低限のサービス品質を担保しながら、必要に応じてリソースを柔軟に拡張できる利便性があります。

ただし基本料金と従量料金のバランスを誤ると、「二重取り」に感じられて満足度が下がる恐れがあるため、価格設計には綿密なシミュレーションとユーザーインタビューが欠かせません。

3. 従量課金の種類

従量課金は、課金対象を「どの尺度で計測するか」によって大きく二つに分類できます。

ひとつはデータ転送量や API コール数など“使用量”を基準にする方式、もうひとつはシステムへアクセスできる“ユーザー数”を基準にする方式です。ここではそれぞれの特徴と、実務でよく使われる派生モデルについて解説します。

使用量課金

使用量課金とは、特定機能の呼び出し回数、保存・転送されたデータ容量、あるいは処理時間など、サービスを利用した実量に応じて料金が増減する仕組みです。

クラウドインフラの CPU 時間やストレージ容量、API プラットフォームのリクエスト回数が典型例で、利用が少ない月には請求額も下がるため、コスト最適化を重視するユーザーに受け入れられやすい反面、利用量が急増した際には予算超過が起こりやすい点に注意が必要です。

そのため、多くの事業者は上限額(キャップ)や割引階段を設けて予算管理を支援しています。

ユーザー数課金

ユーザー数課金 は、契約したアカウント(いわゆる「シート」)の数に応じて料金を算定する課金方式です。

人単位の課金はコストの見通しが立てやすく、導入規模の拡大に合わせて段階的に追加購入できるため、SaaS のプロジェクト管理ツールやグループウェアで広く採用されています。

ただし「アカウントを共有すれば料金を節約できる」と考える企業が一定数存在するため、ログイン共有が容易なサービスでは収益逸失が課題になりがちです。

アクティブユーザー課金

こうした課題を解決する選択肢として普及しているのが アクティブユーザー課金 です。月間または一定期間内にログイン実績があるアカウントだけを課金対象とし、未使用のアカウントには料金が発生しません。

組織は必要な数だけ自由にユーザーを登録できる一方、実際に利用していない分は自動的にコストがゼロになるため、「アカウント共有で節約」という動機を抑制しやすく、ユーザー満足度も高まりやすい仕組みです。また、事業者側も利用実態に即した収益を確保でき、アップセルやクロスセルの分析が容易になるメリットがあります。

このように、同じ従量課金でも測定単位によって収益構造やユーザー体験が大きく変わります。サービスの利用パターン、ユーザー組織の規模、共有リスクの許容度を踏まえ、使用量課金・ユーザー数課金・アクティブユーザー課金のいずれが最適か、あるいは複数を組み合わせるかを検討することが、健全で持続的な課金設計につながります。

4. 従量課金のメリット・デメリットとは

メリット:多くのユーザーにとって料金への納得感が高い

従量課金は「使った分だけ支払う」というシンプルな構造ゆえに、多くのユーザーにとって料金への納得感が高いモデルです。特に月によって利用頻度が変動しやすいサービスでは、固定費を負担したくない顧客の導入ハードルを大幅に下げられます。

実際にクラウドや API サービスでは「初期コストゼロで始め、必要に応じてスケールする」という運用が定着しており、これが市場拡大の原動力になっています。さらに、利用していない期間は請求が発生しないため、ユーザーは解約手続きを取るメリットを感じにくく、結果的に自然失客(チャーン)率が低下する傾向があります。

利用が再開されれば即座に収益が復活する点も、長期的な顧客関係を築くうえで大きな利点と言えるでしょう。

デメリット:収益の予測精度が下がりがち

事業者側から見ると、従量課金は収益の予測精度が下がりがちです。

トップユーザーの利用量が増減するだけで月次売上が大きく上下するケースも珍しくなく、キャッシュフロー計画や在庫・人員の最適化が難しくなります。また、料金が利用量に比例して青天井で増えていく構造は、ユーザーに「使い過ぎたら請求が怖い」という心理的ブレーキをかけやすく、結果として本来期待していた利用拡大を自ら抑制してしまうリスクがあります。請求額を逐次確認しながら操作するストレスは、体験価値を損なう要因にもなり得ます。

こうした課題を緩和する方法として、あらかじめ「月額上限(キャップ)」を設定して予算超過の不安を解消したり、ある使用量を境に単価が逓減する階段式価格を導入してヘビーユーザーのコスト負担をなだらかにする工夫が挙げられます。

また、収益の安定性を高めたい場合には、少額の基本料金を加えた二部料金制や年間最低利用料の設定を組み合わせるハイブリッド設計も有効です。重要なのは、利用状況データを継続的に分析し、ユーザーが無理なく利用を拡大できる価格レンジをチューニングし続ける運用体制を整えることです。

・関連記事:チャーンレートとは?種類から計算方法まで徹底解説!

┗ 収益予測の難しさと解約リスクを補うために必須のチャーン管理を解説しています。

5. 従量課金制を採用している主なビジネス領域

従量課金制は「利用したぶんだけ支払う」という明快さゆえに、個人向けから大規模法人向けまで幅広い業界で浸透しています。ここでは代表的な四つの分野を取り上げ、それぞれが従量課金をどのように活用しているかを詳しくご紹介します。

運用型広告の広告料金

まず挙げられるのがインターネット広告、とりわけリスティング広告や SNS 広告などの運用型広告です。

これらはクリック数やインプレッション数を基準に課金額が増減するしくみで、広告主は決められた月次予算の中で配信量を柔軟にコントロールできます。クリック単価(CPC)や一千回表示あたりのコスト(CPM)がリアルタイムに変動するため、広告効果を測定しながら入札額を最適化する運用手法が確立されています。

オンラインショップでの商品購入

次にオンラインショップ、いわゆる EC プラットフォームの決済手数料モデルです。

たとえばショッピングモール型サイトや個人間取引アプリでは、注文が成立したタイミングで商品の販売価格に数パーセントの手数料が上乗せされ、プラットフォーム事業者の収益となります。利用者が購入を行わなければ料金は発生しないため、出品者は固定コストを気にせず商品数を拡大でき、結果として市場そのものが活性化しやすい構造になっています。

携帯電話の通信・通話料金

三つ目は携帯電話の通信・通話プランです。

データ通信量や通話時間に応じて月額料金が変わるプランは、従来の定額制とは対照的に「使いすぎなければ支払いを抑えられる」選択肢を提供します。近年は大容量・定額制プランも普及していますが、ライトユーザーにとっては従量課金プランの方が月々のランニングコストを低く抑えられるケースが多く、キャリア各社は両者を併売することで多様なニーズをカバーしています。

クラウド型プラットフォームサービス

最後にクラウド型プラットフォームサービス、特にストレージや API、IaaS/PaaS といった分野です。

多くのクラウドベンダーは基本料金を無料、あるいは極めて低額に設定し、CPU 使用時間やデータ転送量、追加機能の有効化といった指標に応じて従量課金を行っています。これによりスタートアップや小規模プロジェクトでも初期投資をほぼゼロに抑えながらスモールスタートが可能となり、需要が増えた段階で自動的にリソースをスケールアップできる点が大きな魅力です。ただし機能を細分化しすぎると課金体系が複雑化し、利用者がコストを把握しづらくなるため、料金シミュレーターや上限設定機能などのサポートが欠かせません。

このように従量課金制は、広告・EC・通信・クラウドの各分野でそれぞれの特性に合わせて発展してきました。事業者はユーザーの利用状況データを綿密に分析し、コスト負担を抑えつつサービス価値を最大化する仕組みを提供することで、ユーザーの継続利用と自社の収益成長を両立させています。

・関連記事:エクスパンションとは?アップセル/クロスセルでMRRを伸ばす方法

┗ 従量課金と相性の良いアップセル/クロスセルによる収益拡大事例が学べます。

6. まとめ

従量課金は、クラウドサービスやオンライン広告、EC 決済など幅広い領域で採用が進んでおり、「使った分だけ支払う」という分かりやすさから導入ハードルを大きく下げる効果があります。ユーザーは固定費を気にせずサービスを試せるため離脱リスクが低く、事業者にとっても長期的な関係を築きやすいモデルです。

ただし、利用量が月ごとに大きく変動すると収益予測が難しくなるため、キャップ価格や二部料金制などを組み合わせてリスクをコントロールする設計が欠かせません。最終的には、サービスの特性と顧客ニーズに合わせて「定額」「従量」「ハイブリッド」を柔軟に選択できる料金体系を用意することが、顧客満足度と事業成長の双方を高める鍵となります。

コミュニティサクセスプラットフォーム Commune(コミューン) では、企業のコミュニティ施策を企画から構築・運用までワンストップで支援しています。既存ユーザーのロイヤルティ向上や追加購買、さらには新規顧客獲得まで豊富な成功実績があり、顧客コミュニケーションを強化したい企業様から高い評価をいただいています。

詳細資料は、こちらのリンクからダウンロードいただけます。コミュニティ施策を通じて顧客体験を一段と向上させたいマーケティング担当者の方は、ぜひご覧ください。

コミュニティ運用、お困りではありませんか?

コミュニティ運用、

お困りではありませんか?

- 顧客の声やインサイトを拾いたいが、やり方がわからない

- そもそもコミュニティ構築が難しい、うまく設定できない

- コミュニティを作ったものの、うまく活性化できない

- 担当者の感覚や属人的な対応に頼りがち etc..

Communeは専門家による手厚い支援で、戦略から運用までを伴走。

豊富な経験を持つ専任チームが、戦略設計からKPI設定、運営実務の代行まで一貫サポート。

成果につながるコミュニティ運営を実現します。

Communeは専門家による手厚い支援で、

戦略から運用までを伴走。

豊富な経験を持つ専任チームが、

戦略設計からKPI設定、

運営実務の代行まで一貫サポート。

成果につながるコミュニティ運営を実現します。