コラム

マーケティング

なぜ、コミュニティがVoC活用に圧倒的に強いのか?生成AI時代のVoC活用最前線

2025/11/05

Voice of Customer(顧客の声、以下VoC)は、「アンケート結果」「問い合わせデータ」だけを指すものではなくなりました。 SNSやレビュー、オンラインコミュニティなどなど、生活者のあらゆる行動が“声”として可視化される時代。企業は、この膨大な「生の声」をどう活かせばいいのでしょうか。

生成AIの進化が、その状況を大きく変えつつあります。かつて専門家しか扱えなかったVoC分析は、いまやAIが文脈を理解し、感情を読み取り、次のアクションを導く時代へと進化しています。

この変化の最前線に立つのが、コミューン株式会社で「Commune Voice」事業責任者を務める斎藤雅史です。Commune Voiceは、VoCを収集するだけでなく“経営資源”として活かすためのツールです。

本記事では、インタビュアーの黒田悠介(コミューンコミュニティラボ所長)が斎藤さんに「顧客の声が生む新しい経営の形」について掘り下げました。 顧客の声が企業の意思決定をどう変え、どんな未来を拓くのか?その最前線をお届けします。(取材・執筆・編集:澤山モッツァレラ[コミューン株式会社])

VoC分析、時間かけすぎてませんか?

VoC分析、時間かけすぎてませんか?

- 月次でCSVをまとめるだけで手一杯

- 投稿・レビュー・問い合わせの量が増えて追いきれない

- 定量は取れても、定性の読み解きに時間がかかる

- レポートをつくっても、次の打ち手に繋がらない

Commune Voiceは、生成AIが“声の要点を自動整理”し、解約要因・購買動機・顧客セグメント別の違いまでを数秒で可視化。分析〜施策立案の時間を大幅に縮小し、担当者が本来注力すべき企画・改善に集中できる環境をつくります。

Commune Voiceは、生成AIが“声の要点を自動整理”し、解約要因・購買動機・顧客セグメント別の違いまでを数秒で可視化。分析〜施策立案の時間を大幅に縮小し、担当者が本来注力すべき企画・改善に集中できる環境をつくります。

目次

なぜ今、顧客の声(VoC)が注目されるのか

黒田: まずは斎藤さんのVoC領域にまつわるキャリアから伺います。どういう経緯で、この領域に関わるようになったのでしょうか?

斎藤: 私が最初にVoCの世界に触れたのは、新卒で入社したエン・ジャパン(現・エン株式会社)にいた頃です。

2015年にエン・ジャパンが不満買取センターを買収し、私はその立ち上げメンバーとして新規事業開発室に移りました。買収後の事業グロース、いわゆる「1から10」を担うポジションでした。

当時の不満買取センターは、SNS型の“不満専用SNS”といえるサービスで、世の中のさまざまな不満の声を集め、企業にとっての価値に変換する仕組みを構築していました。

黒田: 顧客の声を構造化する取り組みを、かなり早い段階からやっていたわけですね。約10年後の現在、改めて「顧客の声=VoC」が注目されています。この理由はどのあたりにありますか?

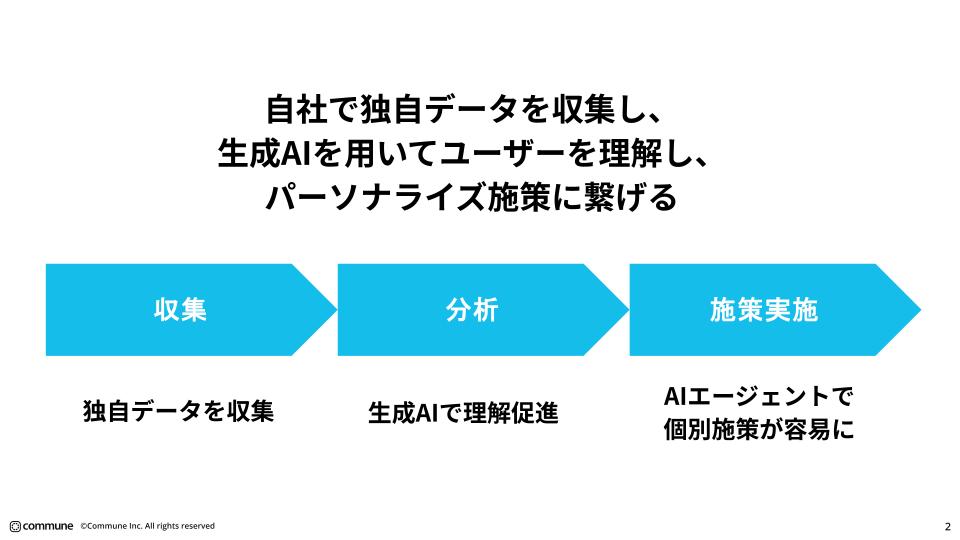

斎藤: 一番大きいのは、生成AIの登場です。従来のVoC分析は、機械学習で各社の持っているVoCを分けるための教師データを大量に用意しないと成り立ちませんでした。「これは不満である」「これは質問である」と人が定義しないとAIは動けなかったんですね。

しかし今は、教師データがなくてもAIが自社のVoCの文脈を理解し、自動分類してくれます。エントリーのハードルが一気に下がり、参入する会社が増えました。

ーー技術的な革新によって、中小企業でもVoC活用に踏み出せる環境が整いつつあるんですね。

斎藤:施策部分でいうと、AIエージェントの進化ですね。現在のマーケティングではパーソナライズ施策が注目を集めており、今後さらに重要性が高まることが予想されます。これまでもセグメントごとにメルマガを出し分けたり、行動データに基づいて配信内容を最適化するような試みはありましたが、実際には運用が複雑になって回しきれないことが多かったです。

生成AIの登場によって、それが大きく変わりました。AIが自動でセグメントを判別し、最適なコンテンツやメッセージを生成する。メルマガなら読者層ごとに文面を自動で調整し、Webサイトの表示内容やバナークリエイティブまでユーザー単位で最適化できるようになると思います。

そしてAIによってパーソナライズが進むほど、「データの文脈理解」が重要になります。 単に数値や行動履歴を分析するだけでなく、「この人はなぜこう感じているのか」「どんな価値観で選んでいるのか」といった背景理解が必要になります。それを理解する上で、VoCが今後重要になっていくと考えています。

企業側のVoCニーズはどう変化したのか?

黒田: これまで企業は、自社が保有するデータや文脈の範囲でしか顧客理解を深められませんでした。でも今は、AIが事前に学習した外部の文脈を取り込むことで、自社データをより豊かに扱えるようになった。AIによってデータ分析の“アクセシビリティ”が格段に上がったという意味で、非常に大きな変化だと伺っていて思いました。

そこで気になるのが、企業側の“本音のニーズ”です。AIやVoCの活用を進める背景には、何を実現したいという欲求があるのでしょうか?

斎藤: 企業がVoCやAIを活用する理由は、大きく分けて二つあります。一つ目は「コストを下げること」です。多くの企業が自社でコールセンターを抱えていますが、そこにかかる人件費や運用コストは大きい。そこで、VoC分析を活用してコスト構造を見直そうという動きが強まっています。

具体的にはコールセンターのログを分析し、問い合わせが多いテーマを特定して、ヘルプページやチャットボットで自己解決できるようにする。また、オペレーターが手作業で行っていた問い合わせ内容の分類を、AIによって自動化する試みも進んでいます。

以前はこうした取り組みには大量の教師データが必要でしたが、今はAIが自律的に学習して分類を行えるようになりつつあります。

ーー技術進化によって、「人が対応しなくても済む領域」を少しずつ広げ、顧客対応の効率化とコスト削減を同時に実現しようとしているわけですね。

斎藤: そうですね。もう一つの目的は「売上を上げる」、正確に言えば「LTV(顧客生涯価値)を高めること」です。

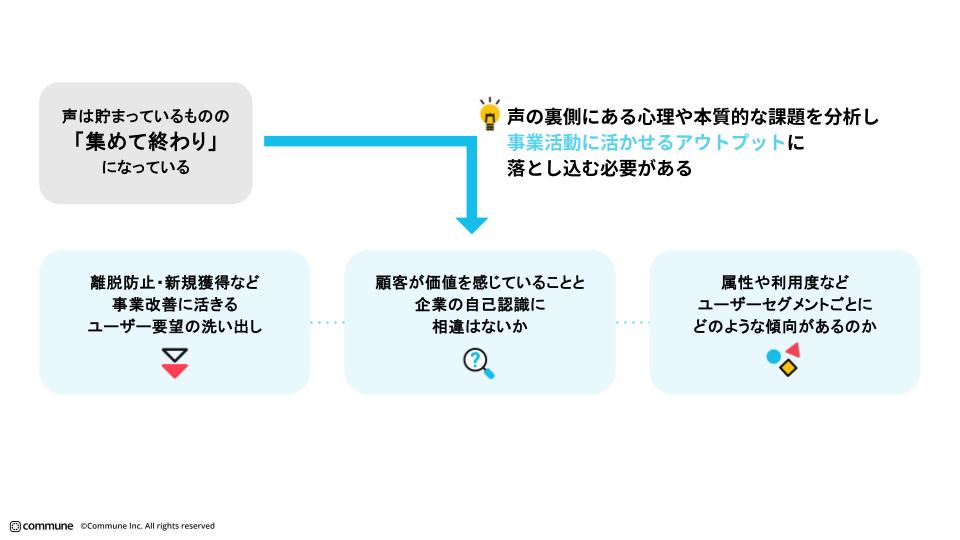

われわれが企業から求められるのは、単に「どんな声が多いのか」「ポジティブかネガティブか」を可視化することではありません。その分析が事業成果につながるかどうかです。

たとえば、定期便を解約した人はなぜ離脱したのか。複数の商品を併用している人は、何を目的にしているのか。従来のWeb解析では「**という商材から入った人は解約率が高い」といった定量的な傾向は分かっても、「なぜ高いのか」は分かりませんでした。

そこを補完するのがVoCです。顧客の声を通じて、数字の背後にある“理由”を明らかにし、解約を減らしたりクロスセルを促したりする。売上やLTVの改善に直結する打ち手を導き出すのが、VoC分析の本質的な役割だと思います。

マーケティング部門がVoCを“使い切れない”理由

黒田: なるほど。企業がVoCを活用する目的には、コストを下げる方向と売上を上げる方向の両輪がありますね。

しかも、その“どこまで遡るか”によって効果の出方も変わってくる。コールセンターの領域でコスト削減を狙うケースもあれば、マーケティング施策の見直しにまで踏み込むケース、さらに商品開発の段階までVoCを反映させるケースもある。そう考えると、VoCって本当に企業活動の根幹に関わる重要なデータだと感じます。

一方で、ここまで価値があるにもかかわらず、まだ十分に活用されていない印象もあります。プロセスのどこにボトルネックがあると思われますか?

斎藤: おそらく、まだまだマーケティング部門にVoCの重要性が浸透していないことですね。ここに大きな課題と、同時にチャンスがあると感じています。

歴史を振り返ると、国内のVoC分析市場は2000年代後半にいわゆるテキストマイニングツールの登場から始まりました。当時の主な用途は、コールセンターのログ分析です。SNSもまだ一般的ではなく、オペレーターが記録した問い合わせ内容を分析して、クレームを減らすために活用するというのが主流でした。

ーー現在でもこうしたツールの6〜7割はコンタクトセンター領域で利用されており、マーケティング部門での導入はまだ少ないのが実情のようですね。

斎藤: そうです。コールセンターでのVoC活用は、まず「お客様の困りごとを解消し、負の体験を減らす」が中心となり、一方でマーケティング部門では、「お客様の前向きな声を活かして価値を広げる」が主な目的になります。

ところが問い合わせログは不満やクレームの割合が多く、インサイトが含まれにくいため、「見ても意味がないでしょ」という認識が根強かったんです。

ただ、今はSNSやECのレビュー、YouTubeなど生活者が自発的に声を発信するチャネルが増えてました。そこには、マーケティングや商品企画に活かせるインサイトが豊富にある。しかし既存の分析ツールは依然として“問い合わせログを分類する”段階に留まっており、売上をあげるために購買データやWeb行動データとリアルタイムに掛け合わせて分析できるものは少ない。

実際、現場では「CSVで月次レポートを更新する」という運用が一般的です。でも、今のD2CやECの世界では、リアルタイムでの意思決定が求められる。ツール側が追いついておらず、マーケターもまだ「VoCを活かす」実感を持てていないんですね。

ーーこの状況を変えるには、どんな考え方が必要なのでしょうか?

斎藤:プロモーション領域への応用だと考えています。これまでVoCは「商品開発」に使われることが多かった。お客様の声をもとに新商品を作る、というのは半年から1年単位の長いサイクルです。

でも今の時代、デジタルマーケティングならVoCをすぐに活かせますよね。たとえば食品会社様ならVoCからヒントを得て「罪悪感なく食べられる」といったキャッチコピーを採用する、といったケースも考えられます。VoCを即座に広告クリエイティブやコピーに落とし込み、効果検証まで短期間で行えるのはデジタルマーケティングの強みです。

このように、VoCの“使いどころ”を商品開発からプロモーションへとシフトしていくことで、よりスピーディに事業成果へ結びつけることができる。ツールもこの発想に追いつけば、マーケターが自然と「VoCを使いたい」と思えるようになるはずです。

黒田: なるほど。マーケティングの現場で、VoCを“攻め”に転じる。その発想の転換が鍵になりそうですね。

斎藤: 今後はテキスト解析だけでなく、VoCをマーケティング施策の自動化・パーソナライズに直結させる仕組みが重要になってくる。そこにこそ、今のVoC市場の伸びしろがあると感じています。

なぜコミュニティはVoC活用に強いのか?

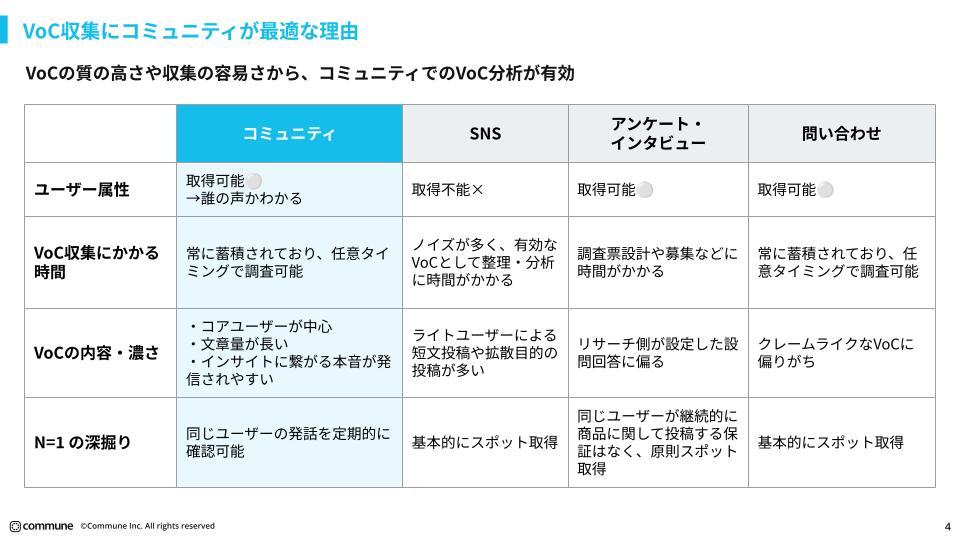

黒田: SNSのようなオープンな場ではノイズが多いという話がありましたが、逆にコミュニティのデータにはどんな強みがあるのでしょうか?

斎藤:そうですね。SNSとの大きな違いは、まず「ユーザー属性が明確に取れる」という点です。SNSでは、誰がどんな背景で発信しているのか分からないケースが多いですが、コミュニティでは会員情報や利用履歴と紐づいているため、「この人はどんな立場で、どんな目的を持っているのか」が把握できます。

さらに、コミュニティの場合は純粋なファンの方が多く、宣伝目的で投稿している人が少ない。だからこそ、得られる声の信頼性が高いんです。投稿内容もSNSに比べて文章量が長く、文脈がしっかりしているので、背景理解がしやすいというメリットもあります。

ーーなるほど、一見するとネガティブに見える内容でも、その人の生活環境や状況が分かればまったく違う解釈ができると。

斎藤:子育て中の方が特定の商品を使って感じた不便さを率直に書いているだけなのに、文脈を知らないとクレームのように見えてしまう。コミュニティではそうした背景情報とセットで声を捉えられるので、インサイトの精度が格段に上がるんです。

つまり、コミュニティのVoCは「誰が、どんな文脈で発言しているか」が分かる“整ったデータ”。これが、SNSにはない強みであり、企業がVoCを本当に活かせる基盤になっていると感じています。

黒田: なるほど。SNSの「浅く広いデータ」に対して、コミュニティのVoCは「深く分厚いデータ」なんですね。

斎藤:もう一つ面白いのは、アンケートとの違いですね。たとえば、企業が「解約した理由を知りたい」と考えてアンケートを実施しても、実際には多くの人が真面目に答えてくれません。選択肢にチェックを入れて「特に理由はありません」と書いて終わり、というケースがほとんどです。

でも、本当はそこにこそ企業が知りたい“本音”がある。なぜ離脱したのか、どんなきっかけで熱が冷めたのか。アンケートでは拾いきれない微妙な感情の変化があるわけです。

コミュニティの場合、その点がまったく違います。最初はファンとして参加しているので、日々の投稿やコメントの中に“やめるまでの軌跡”が残っている。解約する瞬間に聞いても答えてもらえないような情報が、過去のVoCやUGC(ユーザー生成コンテンツ)として自然に蓄積されているんです。

つまり、コミュニティでは顧客の声を「点」ではなく「線」で捉えられる。時間の流れの中で、どんな変化があって離脱に至ったのかを追える。これはアンケートでは絶対に得られない視点であり、コミュニティVoCの大きな価値だと思います。

黒田:素晴らしいお話ですね。今のお話を聞いていて思い出したんですが、海外の論評の中で「コミュニティで得られるデータは“ビッグデータ”ではなく“シックデータ(Thick Data)”だ」という表現がありました。

つまり、量ではなく“厚み”で価値を持つデータ。ノイズだらけの巨大なデータよりも、文脈がしっかり取れていて、人の感情や背景が読み取れる“分厚いデータ”を扱うことの方が、今の時代には意味があるという考え方です。

コミュニティから得られるVoCはまさにそれですよね。データの一つひとつにストーリーがあって、そこから人の行動や変化の理由までたどれる。まさに“シックデータ”という言葉がぴったりだなと感じました。

ベースフード事例に見るVoCの力

黒田: ここからは、実際の活用事例をお聞きしたいです。ベースフードさんとの取り組みでは、AIがどんな“発見”をもたらしたのでしょうか?

斎藤: はい、具体的な取り組みで言うと、まず「解約理由の分析」をコミュニティのVoCデータを使って行っています。

これは、定期便を解約した方がなぜ離脱してしまったのかを、過去の投稿内容から読み解くというものです。解約者のVoCをクラスタリングして、「どんな理由で解約に至ったのか」「どの要因が特にネガティブに作用したのか」を明らかにしました。

もう一つは、「カテゴリーエントリーポイント(CEP)分析」です。これは、たとえばBASE FOODさんの新商品「BASE焼きそば」のように、新たな商品カテゴリーを立ち上げたときに、顧客がどんなきっかけで購入したのかをVoCから抽出・分析するという取り組みです。

具体的には、コミュニティ投稿をもとに「健康志向」「手軽さ」「罪悪感のなさ」など、購入動機をパターン化し、それぞれの理由に応じて異なるプロモーション施策を打ち分けるというところまで設計しています。

黒田: なるほど、ここまで分析できれば単に「売れた・売れなかった」ではなく、「なぜそうなったのか」「次に何を打つべきか」という具体的な示唆が得られますね。

斎藤:そうです。当初は、「罪悪感なく食べられる」という理由でBASE焼きそばを購入している人が多いだろうと想定していました。いわゆる“夜食でも気兼ねなく食べたい”という層ですね。実際にそうした声も多くありましたが、分析を進めるとそれだけではなかったんです。

たとえば、「カップ麺を食べるのは久しぶりです」「人生で初めてカップ麺を食べました」といった投稿が結構見つかりました。中には、「昔はバレエをやっていて、常に“痩せなきゃ”と思っていたからカップ麺なんて何十年も食べていなかった。でも、BASE FOODさんが出した商品なら安心して食べられる気がして、思い切って買ってみました」という声もありました。

つまり、これまで“カップ麺を避けていた層”が新たに市場に入ってきていたんです。カップ麺を食べる人が「よりヘルシーな選択肢」としてBASE焼きそばを選んでいるだけでなく、これまで対象外だった層まで取り込めているという発見がありました。

こうした気づきは、VoCを通じてこそ見える部分です。購買データだけでは絶対に分からない、“感情の変化を伴う市場拡張”の兆しを捉えられるのが、コミュニティVoCの面白さですね。

黒田: 今のバレエの方のエピソード、すごく印象的ですね。普通ならデータ上では埋もれてしまいそうな話だけど, VoC分析を丁寧に行ったからこそ、そこに意味を見いだせた。まさに“発掘”ですよね。

そういうエッジが効いたストーリーが見つかるのも、Commune Voiceのような仕組みの価値だと思います。単なるトレンド分析では拾えない、個人の背景や感情までたどれる。それが結果的にブランド理解の深さにつながっている気がします。

斎藤:そうですね。今は単に「どんな声が多いか・少ないか」を見るだけでなく、購入のきっかけや解約の理由といった、マーケティングに直結する切り口での分析に力を入れています。

私たちとしても、マーケティング部門の方々にもっと使っていただきたいという思いがあるので、マーケターが“そのまま施策に活かせるVoC分析”を実現したいと思っています。

また、コミュニティ内のコンテンツ運営にもAIを活用し始めています。たとえば、夏場になると「BASE BREADを冷やして食べると美味しい」という投稿が急増したんですね。中には“凍らせて食べる派”の方もいて(笑)、公式としては推奨していないんですが、そうしたトレンドが自然に生まれるのがコミュニティの面白さです。

そこで私たちは、そのVoCをもとに「冷やしBASE BREADおすすめ」といった記事をAIで自動生成し、運営側が少し手を加えれば公開できる仕組みを整備しています。運営チームが一から企画して書く手間を減らし、ユーザーの声をダイレクトに反映した記事をスピーディに出せるように。

今後はこうした仕組みをさらに進化させ、ユーザーのトレンドをAIが検知 → 記事テーマを提案 → 草案まで自動生成という流れを実現したいと考えています。VoCを“分析で終わらせず、施策やコンテンツ生成までつなげる”、そんなマーケティング特化型のAI活用を今後ますます強化していきたいですね。

黒田:今のお話、すごく面白いですね。特に投稿量が多くて流れが速いコミュニティだと、「ついていけない」と感じて離脱してしまうケースって結構ありますよね。

でも、VoCとして要点をまとめた投稿や記事があれば、それを見ているだけで「コミュニティの空気をキャッチアップできている」と感じられる。これはリテンション(継続参加)にもつながるし、アクティブ率の維持にも効果がありそうです。

つまり、VoC分析が単に企業のためのツールにとどまらず、コミュニティ自体の健全性や持続性を高める機能にもなっているというのが、すごく良い流れだと思います。

■ベースフード様事例記事:

ユーザーコミュニティで継続率の向上とお客様からの紹介数増加を実現

VoCの未来について

黒田:では最後に、少し未来の話を伺いたいです。 今後、VoC分析はどんな方向に進化していくと思われますか?

たとえば、先ほどお話に出たVoE(Voice of Employee)のように領域が広がっていくのか、あるいはAI技術の進歩によって、まったく新しい分析や活用の形が生まれてくるのか。斎藤さんが見ている少し未来のVoCの姿”について、展望を聞かせてください。

斎藤:今後は、マーケティング部門でのVoC活用が一気に広がっていくと思います。AIの進化によってパーソナライズされた施策がごく当たり前になる中で、それを支える“ユーザーの文脈理解”がより重要になっていく。

つまり、顧客一人ひとりの背景を理解した上で施策を設計するために、VoCが中核データになるという流れが加速すると思います。

これからは「VoC分析をやること」自体が特別ではなくなっていくでしょう。生成AIの普及で分析そのものの差別化は難しくなります。だからこそ重要になるのは、その前後――どうデータを集めるか(収集)と、分析結果をどう活かすか(施策)という部分です。

たとえばコミュニティであれば、そこで生まれる生の声を自然に収集できるし、分析後もすぐに施策として試せる。その“シームレスな循環”こそが今後のVoC活用の理想形だと考えています。分析で終わらず、そこから買ったきっかけ別の施策を打つ、コンテンツを自動生成するといった実行フェーズまでを一気通貫でつなぐ仕組みを整えていきたいですね。

そしてもう一つのトレンドは、“VoC分析の民主化、VoC活用の民主化”です。これまでのように膨大な教師データがなくても分析が可能になり、より多くの企業が手軽に取り組めるようになる。専門的な知識がなくても誰もがVoCを扱える時代が来ると思います。

デザインをCanvaが民主化したように、VoC分析もまた「誰もが使えるインサイトツール」へと変わっていく。私はその未来に向けて、今まさに投資していきたいと思っています。

黒田: 今のお話に出てきた“VoCの民主化”という流れの中で、Commune Voiceが果たす役割もかなり大きくなっていくと思います。

そこで最後に、改めてCommune Voiceとはどんなサービスなのか、そしてどんな価値を企業にもたらすのかを、斎藤さんの言葉で紹介してもらえますか? 記事の締めくくりとして、読者の方に一番伝えたいポイントをお願いします。

斎藤:Commune Voiceは、コミュニティの声だけでなく、レビュー、問い合わせ、アンケート、SNSなど――あらゆるチャネルから集まる顧客の声(VoC)を生成AIで分析し、マーケティングに活かすことができるプラットフォームです。

単に「何が言われているか」「ポジティブ・ネガティブの傾向はどうか」を把握するだけでなく、購買のきっかけやトレンドの変化、セグメントごとの違いまでを可視化できます。さらに、AIとのチャット機能によって、「今知りたいこと」を誰でも自然な会話の中で探索できるのも特徴です。

つまり、専門知識がなくても、誰もが自分の視点で顧客の声を理解し、次の施策に活かせる。VoCを“使える知見”に変えるためのツールとして、Commune Voiceをこれからも進化させていきたいと思っています。

VoC活用の最前線が3分でわかる!Commune Voice解説資料はこちら

VoC分析、時間かけすぎてませんか?

VoC分析、時間かけすぎてませんか?

- 月次でCSVをまとめるだけで手一杯

- 投稿・レビュー・問い合わせの量が増えて追いきれない

- 定量は取れても、定性の読み解きに時間がかかる

- レポートをつくっても、次の打ち手に繋がらない

Commune Voiceは、生成AIが“声の要点を自動整理”し、解約要因・購買動機・顧客セグメント別の違いまでを数秒で可視化。分析〜施策立案の時間を大幅に縮小し、担当者が本来注力すべき企画・改善に集中できる環境をつくります。

Commune Voiceは、生成AIが“声の要点を自動整理”し、解約要因・購買動機・顧客セグメント別の違いまでを数秒で可視化。分析〜施策立案の時間を大幅に縮小し、担当者が本来注力すべき企画・改善に集中できる環境をつくります。