イベントレポート

マーケティング

MIXI『コトダマン』が“オウンドコミュニティサイト”に白羽の矢を立てた理由 ── GAME FUTURE SUMMIT 2025 完全レポート

2025/07/22

2025年6月に開催された「GAME FUTURE SUMMIT 2025」は、国内ゲーム業界の未来を見据えたマーケターやプロデューサーが集結する、年に一度の大規模イベントです。本レポートでは、その中でもひときわ注目を集めたセッション「MIXI『共闘ことばRPG コトダマン(以下、コトダマン)』が“オウンドコミュニティサイト”に白羽の矢を立てた理由」を詳細に記録します。

SNSでの情報発信が当たり前となった時代に、あえて“オウンド”コミュニティを構築するという選択。その理由と背景、得られた成果、そしてこれからのビジョンについて、株式会社MIXIとコミューン株式会社の両社による生の声が語られました。

コミュニティ運用、お困りではありませんか?

コミュニティ運用、

お困りではありませんか?

- 顧客の声やインサイトを拾いたいが、やり方がわからない

- そもそもコミュニティ構築が難しい、うまく設定できない

- コミュニティを作ったものの、うまく活性化できない

- 担当者の感覚や属人的な対応に頼りがち etc..

Communeは専門家による手厚い支援で、戦略から運用までを伴走。

豊富な経験を持つ専任チームが、戦略設計からKPI設定、運営実務の代行まで一貫サポート。

成果につながるコミュニティ運営を実現します。

Communeは専門家による手厚い支援で、

戦略から運用までを伴走。

豊富な経験を持つ専任チームが、

戦略設計からKPI設定、

運営実務の代行まで一貫サポート。

成果につながるコミュニティ運営を実現します。

目次

登壇者紹介

柳瀬 史和氏(株式会社MIXI デジタルエンターテインメントオペレーションズ本部 コトダマン運営部 ファンマーケティンググループ マネージャー)

外資系広告代理店にてCRMやロイヤルティプログラム、ダイレクトマーケティングなどを経験し、その後ゲーム業界へ転身。モバイルゲーム企業でプロデューサーや外資系ゲーム会社の日本法人の経営、グローバルゲームのリリース・運用を経験し、現在は「共闘ことばRPG コトダマン」におけるファンサービス体系化と向上に取り組んでいます。

真殿 晃輔氏(コミューン株式会社 エンタープライズ事業部 BDR責任者)

SIerや製造業向けソフトウェア企業を経て、2021年よりコミューンに参画。現在はゲーム業界向け案件の戦略立案から個別提案、実行フェーズのディレクションまでを一気通貫で支援。あらゆるジャンルのゲーム案件に携わり、今回の「コトポータル」構築においても中核的役割を果たしました。

オウンドコミュニティサイトを選んだ背景

コトダマンは2025年でリリースから7周年を迎えた、MIXIを代表する人気タイトルのひとつで、ひらがなをつなげて「ことば」を作り、バトルを展開するというゲーム性が特徴です。

柳瀬氏はオウンドコミュニティを選択した理由について、こう語ります。

「CRMに長く携わってきた経験から、“お客様の顔が見える状態をつくることがビジネス成長の鍵”だと思っています。

フォロー&リツイートキャンペーンなどをやっているのを見て、キャンペーンの評価の仕組みが”数”でしかないことが腑に落ちない状態でした。更に、“この人はゲーム内で誰なのか”が見えず、どこまで投資していいのか判断できないモヤモヤがあり、どうにか可視化する方法を考えていました。

だからこそ、自社のコミュニティとゲームのユーザーを紐付けて、行動を可視化できる仕組みができれば、オンラインでも”しっかり顔の見える接客”ができるんじゃないかと考え、プラットフォーム選びが始まりました。」

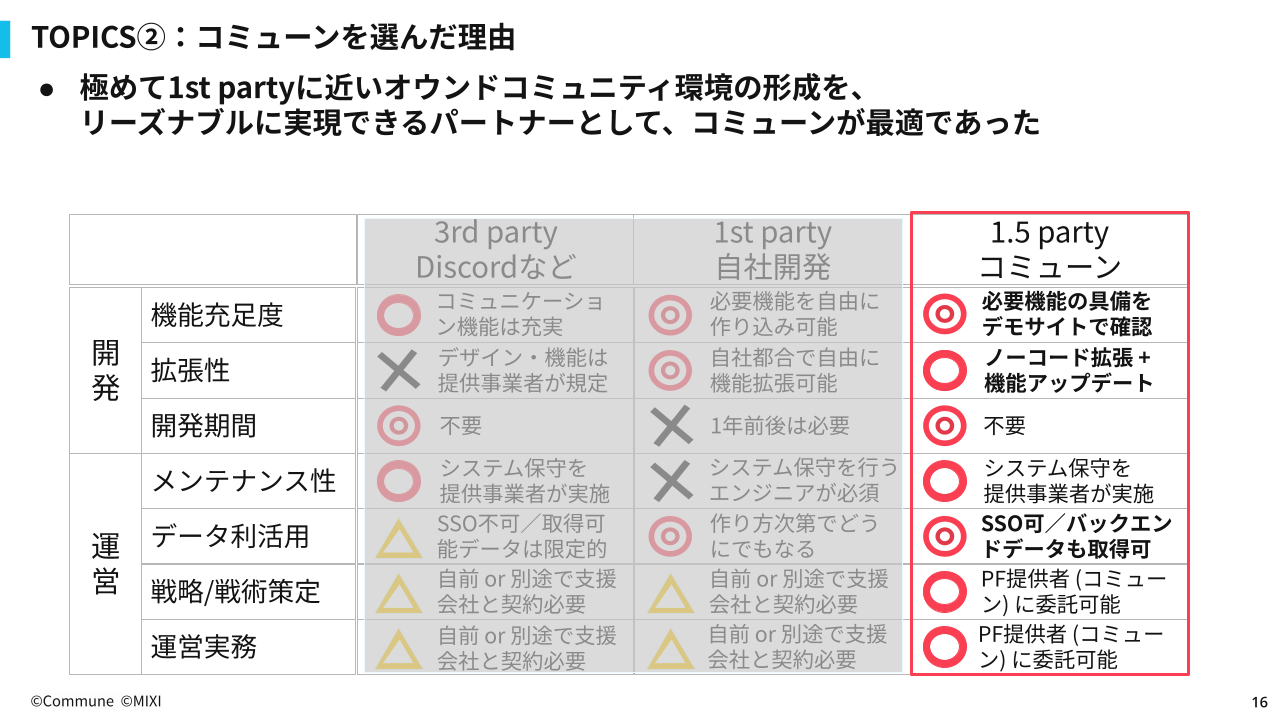

プラットフォーム選定の葛藤と“1.5パーティ”という発明

オウンドコミュニティサイトを構築するにあたり、MIXIコトダマン運営チームでは以下のような3つの選択肢を検討したといいます。

- 自社スクラッチ開発(ファーストパーティ)

- Discordなどの外部SNS(サードパーティ)

- 外部企業と共同開発・運営(1.5パーティ)

柳瀬氏の上司であるプロデューサーの大槻氏も同様の課題感を抱いており、解決策としてどの選択肢を取るか議論する中で、リソースやデータ活用の広がりを意識したと言います。

「“短期間で立ち上げること”と“運営負荷を最小限にすること”が前提条件でした。サードパーティのSNSはスピード感はありますが、機能制限やデータ連携の自由度に大きな壁がありました」

そこで注目されたのが、「1.5パーティ」のような存在であるコミュニティプラットフォームです。

「1.5パーティとは、開発は自分たちと並走してくれつつ、自社にデータの所有権がある形です。企画・運営は自分たちで担えるようなパートナーを探していたところ、コミューンさんを見つけました。」

立ち上げ初期のスピード感と柔軟な開発体制

コミューンとの初回ミーティングからわずか1週間で、コトダマン専用にカスタマイズされたデモサイトが完成。そのスピードと完成度は、コトダマン運営チーム側を驚かせました。

柳瀬氏は次のように振り返ります。

「話したばかりなのに、翌週には欲しい機能が全部搭載されたデモサイトが来たんです。UIも直感的で、もうこのままリリースできるのでは? という完成度でした。結果的にそのデモサイトをそのまま本番に転用しています」

スピードだけではなく、運用を見越した柔軟性の確保にも注力したと言います。SaaSである以上、拡張性には一定の制約があると予想していた柳瀬氏。しかし、コミューンの対応はその予想を良い意味で裏切るものでした。

「コミュニティがビジネスに貢献するには、コミュニティ自体に求心力がある必要があります。だからこそ、コミュニティ内だけでなく外部にもその良さを広げていきたいと考えていて、SEOの強化をしたいという要望は当初から伝えていました。その結果、SNSシェア時に必ずOGPが表示されるようにしたり、Googleの強調スニペットに表示される記述をするなど当初対応のなかった箇所の改修・開発を素早く実施くださいました。

他にも、ユーザー画像の権限設定、画像投稿の制御、さらにはステップメールの自動送信まで、要望に対して都度柔軟に対応してくれました。」

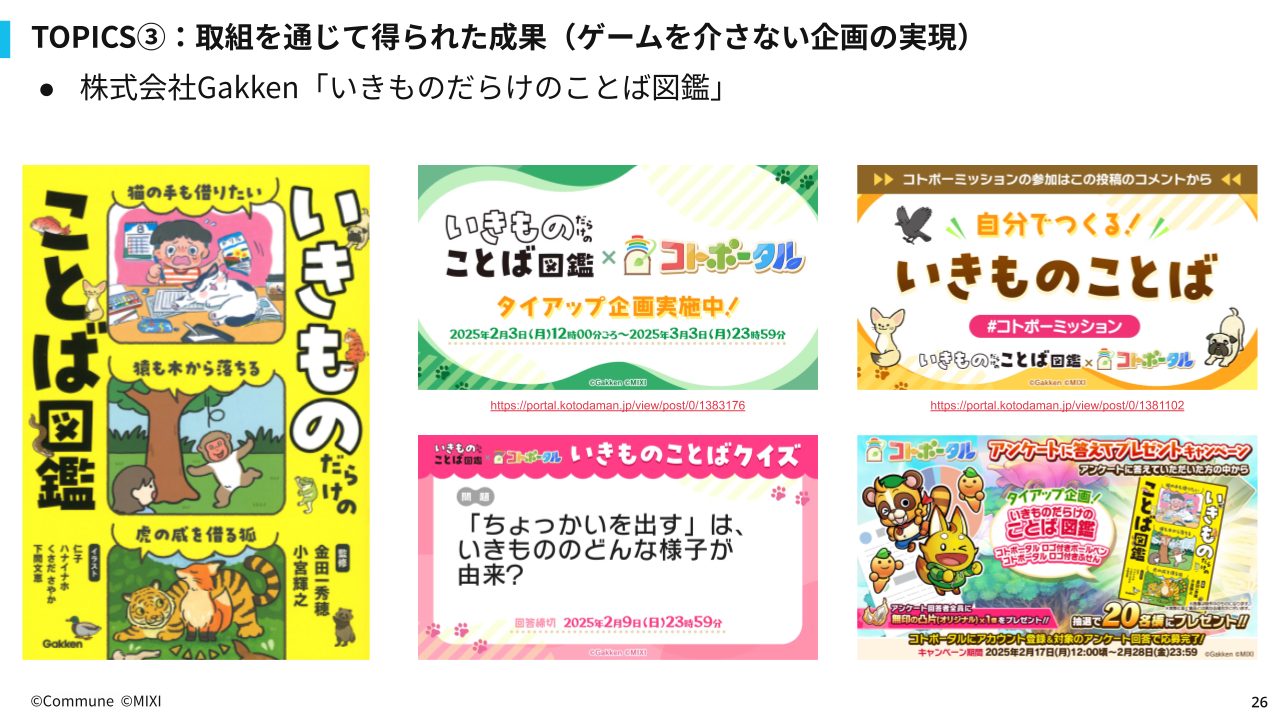

Commune導入企業同士の懇親会をきっかけに発売予定の書籍とのタイアップが実現するといった二次的成果も生まれています。

「Commune導入企業の懇親会に参加したところ、同じくCommuneを活用している株式会社Gakkenの方と意気投合してコラボをしましょう、と話が上がりました。その後打ち合わせを経て1ヶ月程度でコラボが実現するなど、トントン拍子に進みました。」

データ活用で変わる顧客理解

コトポータル最大の特徴の一つは、MIXI IDと連携したデータ基盤です。これにより、コトポータル内でのユーザーの行動と、ゲーム内でのプレイ状況を紐づけることが可能です。柳瀬氏はこの点について、次のように語っています。

「たとえばゲーム内でのレベルやログイン頻度、プレイ時間は、いわば“時間”という資産を投じてくれている証で重要なデータです。一方で、ゲームの提供だけでなく”豊かなコミュニケーションを作る”ということも会社が目指すところです。そこで、例えばコトポータルで他のユーザーと交流したり、投稿をするとコトポータルのポイントが貯まるように設計しました。こうして、ゲームの中でのつながり度とコミュニケーションを軸としたつながり度の両軸をデータに基づいてかけ合わせることができるようになりました。」

このようなデータのかけ合わせに基づいたセグメントによって、グッズの発送、ゲーム内アイテムの配布など、きめ細やかな顧客対応が可能になってきています。

イベントDXと接客の可視化

特に印象的だったのは、オフラインイベントの運営における“接客履歴の可視化”です。

従来は応募フォームを都度用意し、終わり次第申込情報を削除していたため、「この人は以前も来てくれたのか?何回目の参加なのか?」という判断がスタッフの記憶に依存していたといいます。しかし、コトポータルの導入により、個人情報を除いた形でユーザーの申し込み履歴が蓄積できるようになりました。

「これまでは、一部のオフラインイベントに来場された方々の熱量に応える対応はできていましたが、地理的な制約などにより来場が難しい方や、熱量はあるものの接点を持てていなかった層、“もう一歩でコアなユーザーになり得る方々”への接客が行き届いていなかったことに気づきました。」

結果として、2025年の7周年イベントでは、参加型企画を盛り込んだオンライン配信と、会場でのライブビューイングを組み合わせたハイブリッド開催という新たな座組みを採用。オフラインイベントの体験価値を損なうことなく、全国のファンにもアプローチできる形式が確立されました。

ゲームを越える社会連携と教育分野への拡張

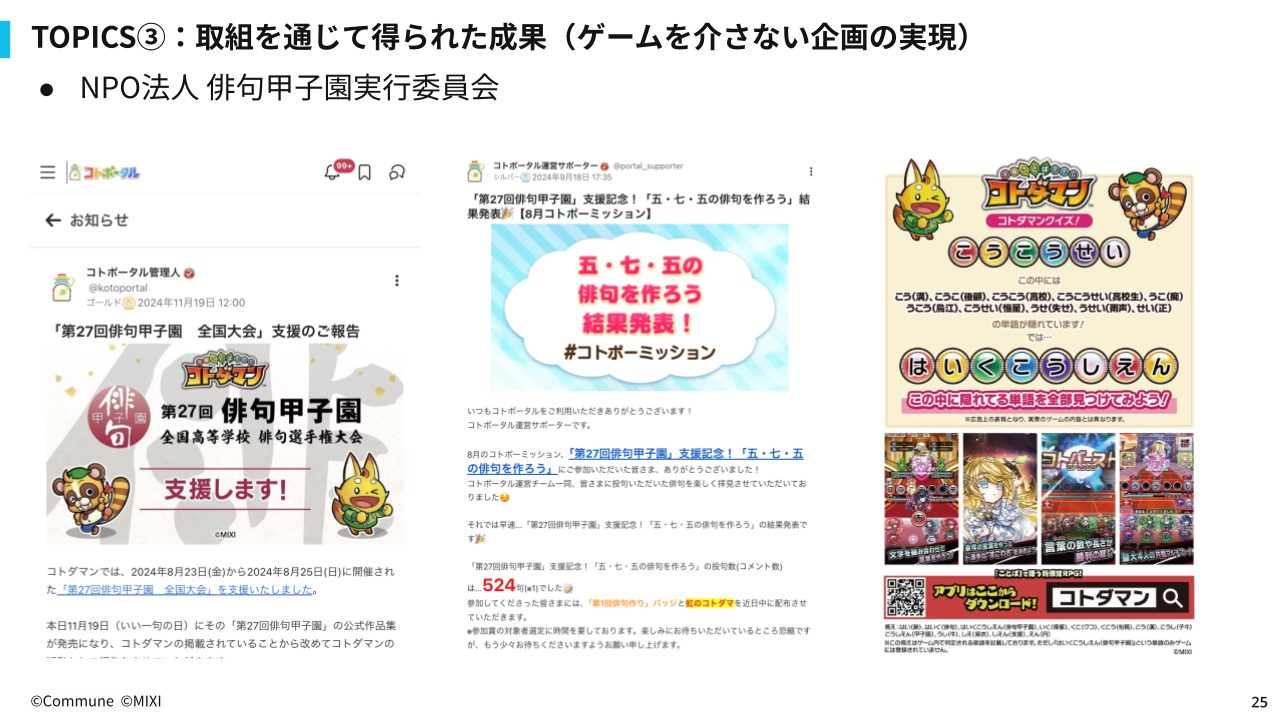

「新感覚ことば遊びゲーム」というコンセプトの通り、コトダマンは“ことば”という教育的価値を内包しています。この特性を活かした取り組みとして、社会的な意義を持つコラボレーションも少しずつ広がりを見せています。

運用は、コトダマン運営チームが企画の方向性を主導しつつ、実行部分はコミューンのコミュニティマネージャーと連携・分担する形で進めています。戦略や意思決定に注力しながら、実働面は専門性の高いパートナーに託すことで、少人数体制でもスムーズな運用を実現しています。たとえば、

- 俳句甲子園実行委員会と連携し、ユーザーから五・七・五の俳句を募集

- 株式会社Gakken『いきものだらけのことば図鑑』とコラボし、書籍発売にあわせた投稿キャンペーンを実施

- 独立行政法人 国立青少年教育振興機構(子どもゆめ基金)とのタイアップで「イイねを送って寄付を贈ろうキャンペーン」を展開

といったゲームを超えたコラボレーションを実現してきたといいます。

「コトダマンが取り組んでいる青少年教育や社会的なテーマに関するお知らせも、ゲーム内に掲載するだけでなく、コミュニティを通じて発信することで、より深い共感を生み出すことができるようになりました。

公式サイトが主に情報提供の役割を果たすのに対し、コミュニティではユーザーとの対話や共感の共有がしやすく、異なる形で価値ある情報発信が可能になります。

これまで他業界では一般的だった手法を、私たちも自分たちのスタイルで取り入れられるようになってきたことは、大きな変化だと感じています。」

コトポータルが担う今後の役割と展望

2年目を迎えるコトポータルでは、さらに3つの軸で進化を遂げようとしています。

①公式コンテンツの集約

「コミュニケーション軸を強化したいと思っています。公式サイトと違い、更新に専門的なIT知識が不要になったことで、コトダマンの運営に携わる誰もが情報発信ができる体制になりました。ゲームの中も外も含めた情報ポータルに加え、マーケティング担当者以外からの運営の生の声も届く、コトダマン体験を作れたらと考えています。」

②ゲーム体験との連動

「コトポータルのランクに応じた特典がゲーム内に反映されるようにはなっています。今後はゲーム内でのアクションがコミュニティやリアルに反映されるなど、コミュニティ体験、ゲーム体験、リアルな生活をそれぞれシームレスに連動させられる仕組みを検討しています。」

③VoC(Voice of Customer)の高度な分析

「コトポータルに集まったVoCを分析したいと思っています。ゲーム内のデータとコトポータルのユーザーデータが紐づけられているので、それをもっと深く分析して、施策の優先順位付けに活かしたいと考えています。さらに、アンケートなどの回答と組み合わせることで、“ユーザーの行動や趣味嗜好がビジネスにどんな影響を与えているか定量的に見えるようになる”と期待しています。」

まとめとセッション全体の意義

本セッションは、「なぜ今、SNSではなく“オウンドコミュニティサイト”なのか?」という問いに対して、戦略・実務・成果・ビジョンの4点から非常に具体的な答えを示した稀有な事例でした。

主なポイントを整理すると:

- SNSでは接触の“質”が見えにくく、プラットフォーム依存のリスクも高い

- Commune=1.5パーティにより、理想とスピードの両立が実現

- コミュニティはユーザーとの“継続的な関係”を築ける場として機能

- ゲーム外での接点がゲーム内体験にも好影響を与える“コトダマン経済圏”の形成

- 教育・社会連携など、ゲームの枠を超えた活動にも波及

柳瀬氏の最後の言葉に、コミュニティ施策の価値が凝縮されています。

「定性的にしか見られなかったユーザーデータが定量化できるようになったことが大きな変化です。そこにゲームの中のデータやアンケート回答データなども含め、3軸でビジネス貢献度が分析できるようになりました。」

コトダマンのように、ゲームが「遊び」だけでなくつながりや社会的インパクトを生む場になっている今、オウンドコミュニティはユーザーと企業のつながりを深める重要な基盤として、その存在感を増しています。

コミュニティ運用、お困りではありませんか?

コミュニティ運用、

お困りではありませんか?

- 顧客の声やインサイトを拾いたいが、やり方がわからない

- そもそもコミュニティ構築が難しい、うまく設定できない

- コミュニティを作ったものの、うまく活性化できない

- 担当者の感覚や属人的な対応に頼りがち etc..

Communeは専門家による手厚い支援で、戦略から運用までを伴走。

豊富な経験を持つ専任チームが、戦略設計からKPI設定、運営実務の代行まで一貫サポート。

成果につながるコミュニティ運営を実現します。

Communeは専門家による手厚い支援で、

戦略から運用までを伴走。

豊富な経験を持つ専任チームが、

戦略設計からKPI設定、

運営実務の代行まで一貫サポート。

成果につながるコミュニティ運営を実現します。