イベントレポート

マーケティング

【イベントレポート】「LIXILが語る“にゃんぺき”事業の軌跡とコミュニティを活用したファンづくり」

2025/03/10

住宅設備大手LIXILが手がける新規事業「にゃんぺき」について、そのマーケティング戦略やファンコミュニティ構築の秘訣を紐解くイベントが開催されました。(24年11月27日)

ゲストとしてお招きしたのは、LIXILビジネスインキュベーションセンターに所属し、「にゃんぺき」のマーケティングを担当されている三原 氏です。新規事業でありながら、「CRMベストプラクティス賞」を受賞するまでに至った背景や、コミュニティ運営を通じてユーザーとどのように共創を実現しているのかが大きな見どころとなりました。

モデレーターは、コミュニティ構築支援やエバンジェリストとして活躍する小宮 氏です。オンラインイベントとして実施され、参加者からは「コミュニティをどう作り、どう盛り上げるのか具体的に聞きたい」「顧客との距離が遠いビジネスモデルで、どのようにユーザーの声を拾っているのか興味がある」といった声が多く寄せられました。本レポートでは、当日のトーク内容を中心にイベントの概要をお伝えします。

目次

「にゃんぺき」事業とは

LIXILが取り組む“猫のいる暮らし”の新提案

LIXILといえば、トイレ・キッチン・玄関ドアなど、住まいのさまざまな設備を手がける総合住宅設備メーカーというイメージが強いかもしれません。しかし、そのLIXILが2021年に新たに正式販売を開始したのが「にゃんぺき」です。

「にゃんぺき」は、壁面とパーツ(キャットウォークなど)を組み合わせて、猫が縦横無尽に遊べる空間を作る新しい発想の製品です。壁にマグネットが仕込まれており、キャットステップやボックスなどのパーツを自由に“付け外し”できることがポイントです。猫が飽きてきたらレイアウトを変えたり、高いところに上れなくなったら低い位置にしてあげたり、猫のライフステージに合わせて柔軟に楽しめる特徴があります。

*「にゃんぺき」について詳しく知りたい方はこちら

「BtoBtoC」の課題とコミュニティ構築への道のり

LIXILは住宅設備の業界構造上、工務店や流通店を介した「BtoBtoC」形態が主流で、エンドユーザー(最終消費者)との距離が遠く、実際の使用状況や率直なフィードバックが届きにくいという課題がありました。「にゃんぺき」のように、追加パーツなどでLTV(顧客生涯価値)の向上を狙うビジネスにおいては、購入後もユーザーの声を直接拾うことが重要です。

当初はインスタグラムを情報発信・交流の場としていましたが、より濃いコミュニケーションを実現するために、LIXILが立ち上げたのが「にゃんぺき広場」というオンラインのファンコミュニティです。

受賞につながった「共創型BtoCマーケティングモデル」とは

「にゃんぺき広場」での取り組みは、一般社団法人CRM協議会が主催する「CRMベストプラクティス賞」でも評価されました。受賞理由は大きく以下の3点に集約されます。

1.購入者との接点確立

購入者を中心としたコミュニティの構築で、最終消費者との直接接点を確立したこと。

2.共創型マーケティング

コミュニティ内で生の声が集まる仕組みを作り、その声を製品開発やサービス改善に活かしていること。

3.UGC活用

ユーザーが自主的に運営や販促に貢献し、“共創”が実現していること。

例えば、新パーツ(ハンモックなど)の試作段階からモニターを募集してユーザーに実際に使ってもらい、オンラインインタビューで感想や改善点を聞く仕組みを確立しました。この仕組みで、モニター協力者はコミュニティに体験や動画を投稿し、ほかのユーザーの購入意欲を高める好循環を生み出しています。

また、SNSなどではなかなか詳細を知ることができなかった実際のユーザーが使っている「レイアウト」や「設置工事の様子」「猫がどう遊んでいるか」といった詳細な口コミ・写真・動画が、コミュニティでは自然と投稿されるようになりました。多くのリアルユーザーが“にゃんぺき”の魅力を語り合い、それを見た購入検討者から「ぜひ導入したい」という声が相次いで生まれています。

コミュニティ運営で得られた成果・実例

UGC(User Generated Content)の大量発生

コミュニティに参加したユーザーは、自宅のレイアウト写真や工事の様子をタイムラプス動画で共有するなど、運営側が想定していなかったほど積極的に情報を発信しています。これまでLIXIL側が負担していたマーケティング用の写真撮影や、商品・設置PR用の動画制作にかかるコストを大幅に削減できただけでなく、より信頼感のある“生の声”を提供できるようになりました。

検討段階のユーザーへの説得力抜群のアプローチ

「にゃんぺき広場」には、まだ製品を購入していないユーザーも参加して、既存ユーザーとの交流を楽しむことができます。購入を検討中の人から「強度はどのくらい?」「猫は気に入ってくれる?」などの質問が投稿されると、既存ユーザーたちが親切に回答し合う場面が日常的に見られます。文字だけでなく写真付きの投稿も多く、工事の詳細や費用面など、公式サイトには載りきらないリアルな情報がタイムリーに得られるのです。その結果、「にゃんぺきを導入する決め手になった」「運営さんよりユーザー同士のやりとりで背中を押された」といった声が多数上がっています。

ファンが自ら販促活動を行う

コミュニティには“アンバサダー”とも呼べる熱量の高いユーザーが少なくありません。例えば「にゃんぺき」を店頭で紹介するイベントに、偶然近くに住む会員が足を運び、ホームセンターのスタッフに設置のコツなどを逆にレクチャーしていたというエピソードもありました。企業側が望んでもなかなか実現しないような貴重な状況が「コミュニティを立ち上げたからこそ起きた想定外の嬉しい出来事」だと三原氏は語ります。

ユーザーのセグメント別にアプローチ

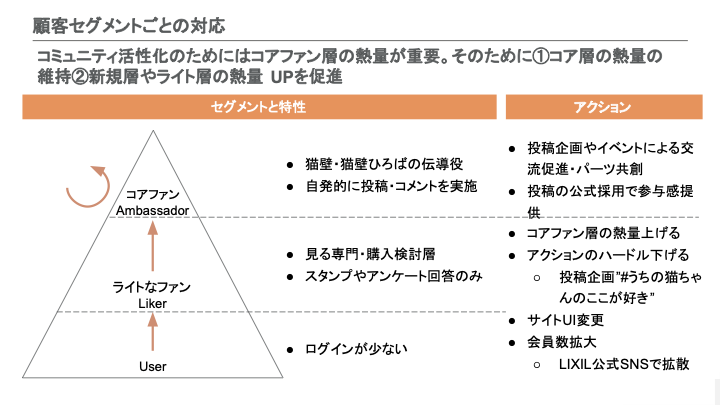

「にゃんぺき広場」では、参加ユーザーを大きく3つの層に分けて考えています。

- ログインはするが、閲覧のみが多い層(ロム専)

- たまにコメントや投稿をする層(ライトユーザー)

- 自ら発信したり、イベントにも積極的に参加する層(アンバサダー)

運営では「より多くのユーザーにアクションしてもらう施策」と「すでに熱量が高いアンバサダーのモチベーションをさらに高める施策」を分けて用意しています。

- ロム専・ライトユーザーに向けた施策

- 猫全般の話題や季節限定のテーマなど、投稿ハードルを下げる企画を実施

- LIXIL公式SNSなど、コミュニティ外からの流入経路を増やす

- 具体的に投稿例を示し、会員数全体の底上げを図る

- アンバサダー層に向けた施策

- 新パーツ開発のモニターテストへの招待

- オンラインイベントでの“講師”役や対談者として登壇してもらう

- コミュニティ外(公式サイト・SNS等)へのUGC転載時にしっかりお礼を伝え、“貢献実感”を高める

こうした施策を通じて、アンバサダーを中心とした継続的な口コミの発生を促す一方、ライトユーザー層にも徐々に参加のハードルを下げつつコミュニティ全体を活性化させているとのことです。

事業への寄与と社内外へのインパクト

製品サイトとの連携で購入促進

「にゃんぺき」の公式製品サイトには、コミュニティ内で投稿された口コミが閲覧できるリンクを設置しています。閲覧者がそのままコミュニティに遷移して質問し、既存ユーザーと直接やりとりできる導線も設けています。公式サイトとして案内するだけでは十分ではない多様な設置事例やリアルな使用感を手軽に知ることができ、購入検討者にとって大きな後押しになる仕組みです。

製品開発・コンテンツ制作のコスト削減

コミュニティ会員に開発中の新パーツのモニター協力を依頼し、使用感や改善点をリアルタイムでフィードバックを収集しています。また、コミュニティに投稿されている、ユーザー自身が作成した動画の中には、公式サイトの製品紹介動画に、流用できるほどのクォリティが高いものもあります。従来は社内で手間とコストをかけて実施していた部分を大幅に効率化しています。

競争優位の確立

ユーザーとの距離が遠いBtoBtoCモデルでも、エンドユーザーと直接つながりを持ち、積極的なコミュニケーションを図っている点は大きな差別化要因になります。ユーザーが「ブランドと一緒に物事を作り上げている」と感じられる場があることで、顧客満足度向上だけでなく、継続購入・口コミ拡散が持続的に生まれる好循環が形成されます。

Q&Aピックアップ

イベント後半は参加者からの質問に答えるQ&Aセッションが行われました。特に印象的だったやり取りを抜粋します。

コミュニティ運営の費用対効果をどう測っているのか

追加パーツの売上データやECでの購入トラッキング、UGCの発生件数、調査コストの削減を定量的に確認しています。さらに、ユーザーが自発的に作成したインストール動画や口コミがどれほど活用できたかも大きな指標になります。

最初から想定していた成果と、想定外の出来事は?

期待通りだったのは「コミュニティを通じて顧客の声を製品開発に反映させる」ことでした。ただし、ユーザーがホームセンターに出向いてスタッフにレクチャーしたり、勝手に工事動画を撮影してSNSにアップするなどは完全な想定外で、嬉しいサプライズでしたね。

導入検討者や新規ユーザーをどうやってコミュニティに誘導している?

製品の梱包物にコミュニティ紹介の案内を同梱したり、LIXIL全社の公式SNSやWebサイトの関連ページに「にゃんぺき広場」へのバナーを配置するなど、多角的に流入経路をつくっています。

コミュニティがもたらす「共創」の価値

三原氏は、「コミュニティ運営はユーザーにとっても価値があることをいかに提供するか」が最大のポイントと話しました。新製品のモニターやイベント講師への参加など、「企業に貢献する場」でもありながら「自分の体験・知識を共有する楽しさ」や「同じ価値観を持つ仲間との繋がり」を得る場でもあると、多くのユーザーが感じているそうです。

その結果、「にゃんぺき広場」は単なる製品PRではなく、“猫との暮らしをより快適にしたい”という思いを持つ人々が集うコミュニティへと成長しました。企業・ユーザー双方にメリットのある形で「共創」を推進できている点が、今回の受賞や他社との違いを生む大きな要因と言えるでしょう。

おわりに

「にゃんぺき」は“かわいい猫のため”という分かりやすいテーマがある一方、壁の工事が必要で、BtoBtoCの構造があるなど、課題も多い新規事業です。しかし、ユーザーの声を生かすことで、リピーターを増やし、追加パーツの開発スピードと販促効率の向上にもつなげています。

今回のセッションを通じて、LIXILがコミュニティを活用しているのは決して「猫がかわいいから盛り上がる」というだけではなく、「ユーザーと企業が対等に協力し合う場を提供し、その価値を適切に共有する」という明確な戦略のもとであると強く感じました。コミュニティだからこそ得られる「想定外の喜び」を後押しし、ユーザー自身が運営や販促に自発的に協力してくれる姿こそが、今回のアワード受賞を後押しした大きなポイントでしょう。

今後も「にゃんぺき」では新パーツの開発やコミュニティ活性化に取り組んでいくとのことでした。猫を飼っていない方でも学べる“ファンと一緒に事業を育てる”ためのヒントが数多く詰まったセッションでした。「顧客とのコミュニケーションをもっと深めたい」「ファンコミュニティで新しい価値を生みたい」という企業・事業者にとっては、非常に参考になったのではないでしょうか。

ユーザーの声をどう製品開発に反映し、どうコミュニティを盛り上げるか。そこに真摯に取り組み続けるLIXILと「にゃんぺき」の事例は、今後のマーケティングやブランディング施策に大いに生かせるはずです。ユーザー同士が助け合い、コミュニティを自発的に盛り上げる姿は、まさに「共創」の好例と言えるでしょう。

以下のフォームから「3分でわかるCommune」資料を無料でダウンロードできます。気になる方は、ぜひご確認ください。