コラム

社内コミュニティ

社内SNSとは?導入メリット・デメリットとおすすめツール比較

2024/10/03

社内SNSとは、部署や勤務地を越えて「全社員がリアルタイムに情報共有・意思決定できる社内専用のソーシャルプラットフォーム」です。チャットやタイムライン、ナレッジ検索などを一元化することで「情報のサイロ化を解消する」「業務スピードを最短化する」「エンゲージメントと離職率を改善する」といった効果が、多くの導入企業で確認されています。

本記事では、社内SNSのメリット・デメリットやおすすめツールについて詳しく解説します。

コミュニティ運用、お困りではありませんか?

コミュニティ運用、

お困りではありませんか?

- 顧客の声やインサイトを拾いたいが、やり方がわからない

- そもそもコミュニティ構築が難しい、うまく設定できない

- コミュニティを作ったものの、うまく活性化できない

- 担当者の感覚や属人的な対応に頼りがち etc..

Communeは専門家による手厚い支援で、戦略から運用までを伴走。

豊富な経験を持つ専任チームが、戦略設計からKPI設定、運営実務の代行まで一貫サポート。

成果につながるコミュニティ運営を実現します。

Communeは専門家による手厚い支援で、

戦略から運用までを伴走。

豊富な経験を持つ専任チームが、

戦略設計からKPI設定、

運営実務の代行まで一貫サポート。

成果につながるコミュニティ運営を実現します。

目次

社内SNSとは

社内SNSの導入が広がっている理由

近年、社員間コミュニケーションの多様化を背景に、社内SNSを導入する企業が急増しています。メールや電話に代わり、日常で慣れ親しんだタイムライン型のやり取りをビジネスにも持ち込むことで、情報共有の速度と心理的ハードルを同時に下げられるためです。

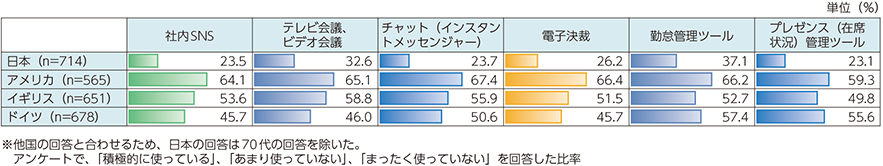

総務省が発表した「ビジネスICTツールの利用状況」によると、日本企業の導入率は23.5%にとどまります。しかし、テレワーク常態化や多拠点化が進むなか、今後は「業務チャット+社内SNS」を併用しナレッジ蓄積とエンゲージメント向上を狙うケースが主流になると見込まれます。

XやLINEの感覚で投稿できる社内SNSは、電話やメールより敷居が低いツールです。リアルタイムで意見が飛び交い、部署を超えたナレッジ共有やアイデアの化学反応を促進し、暗黙知の見える化と連携強化を実現できます。さらにログが自動的に蓄積され、検索・再利用も容易なため、うまく使えば生産性向上にも寄与しうるでしょう。

社内SNSとビジネスチャットの違い

Slack や Chatwork などのビジネスチャットは、プロジェクト単位で即時に情報をやり取りし、タスクを前へ動かす「会議室」的な場所です。スレッドやメンションで意思決定を素早く共有できる一方、メッセージは時系列で流れやすく、数週間後には検索性が低下しがちなのが弱みと言えます。

一方、社内SNSはオープンなタイムラインや掲示板を備えた「社員ラウンジ」に近い性格を持ちます。部署や世代を越えた雑談・ナレッジ投稿が可視化され、いいねやコメントでエンゲージメントが循環します。その結果、暗黙知や成功事例 を長期アーカイブとして残せるのが強みと言えるでしょう。

目的が“リアルタイム連絡”ならビジネスチャット、組織の壁を崩して文化を育てたいなら社内SNSが適しています。ただし多くの企業では両方のニーズが混在します。チャットの重要スレッドはAPIでタイムラインへ自動転記するなど、二つを補完的に組み合わせる設計がポイントになると言えるでしょう。

社内SNSの主な導入目的・メリット

社内SNSを導入する主な目的とメリット

社内SNSは単なる“社内版SNS”にとどまらず、組織課題を横断的に解決するデジタル基盤として注目されています。以下では導入企業が得やすい四つの効果を整理し、導入判断のヒントを提示します。

企業課題を解決するハブになる

従来の電話やメールは「誰に送るか」「件名はどうするか」などの心理的コストが高く、気軽な声掛けが阻害されがちでした。社内SNSはタイムライン形式で情報が流れるため、コミュニケーション不足・部門間の壁・制度浸透の遅れといった慢性的な課題を一つの場で解消できます。投稿テンプレートや社内イベント機能を活用すれば、人材育成や人事評価のサポートツールとしても機能します。

コミュニケーションをカジュアルに活性化する

社内SNSでは、発言に「いいね」や絵文字で素早くリアクションでき、改まった文書が不要です。カジュアルだからこそ発言量が増え、ディスカッションが活発化。役職や世代を超えてフィードバックが循環するため、心理的安全性が高まり、組織エンゲージメント向上にもつながります。

ナレッジを全社で共有し、属人化を防止する

情報が個人メールに埋もれると、退職や異動の度に知見が失われます。社内SNSなら、資料・議事録・成功事例がテーマ別グループに蓄積され、検索ひとつで再利用可能。新入社員は過去ログを読むことでキャッチアップでき、ベテランの暗黙知も“会社の資産”として可視化されます。

働き方改革を後押しするインフラとなる

リモートワークや時短勤務が定着する今、たとえば「連絡のためだけに出社する」といった行為は生産性向上の足かせに。社内SNSはPC・スマホのマルチデバイスに最適化されており、場所と時間を選ばず情報にアクセス可能です。意思決定のスピードを保ったまま、柔軟な働き方を実現できます。

社内SNSは「気軽さ」と「ナレッジ蓄積」の両輪で、企業のコミュニケーション構造を根本からアップデートするツールです。自社の課題と目的を照らし合わせ、ビジネスチャットや既存グループウェアとの役割分担を明確にしたうえで導入すると、最大の効果を引き出せるでしょう。

社内SNS導入前に押さえるべきデメリットと対策

導入・教育コストが発生する

社内SNSは無料版もありますが、利用規模が大きくなるほど月額料金や初期設定費が増大します。さらに「導入して終わり」ではなく、管理者の設定工数やサポート窓口の運用費も見込む必要があります。加えて、 IT 慣れしていない社員には操作説明や活用事例の共有が欠かせず、オンボーディング用マニュアルや研修時間(=教育コスト)が発生します。対策としては、少人数パイロット→横展開の段階導入や、eラーニングによる自己学習コンテンツの併用が有効と言えるでしょう。

セキュリティ対策が必要

多くのツールは暗号化通信や二要素認証を備えるものの、パスワードの使い回し・端末の無断持ち出しといったヒューマンエラーの発生リスクは付きまといます。特にリモートワーク普及で公衆 Wi-Fi を利用する機会が増えれば、情報漏えいリスクも高まります。

導入時はセキュリティポリシーとアクセス権限を細分化すること、端末管理(MDM)とログのモニタリング、定期的なフィッシング訓練などをセットで実施し、技術と教育の両輪でガードを固めたいところです。

“SNS疲れ” と通知ストレス

タイムラインが常時更新される便利さは、裏返せば「即レス圧力」や「情報洪水」の原因にもなり得ます。通知が鳴り続けることで余計な心理的負荷が高まり、かえって生産性が低下するリスクもあります。

防止策としては1)業務時間外の通知抑制や“サイレントタイム”を設定する 2)「いいね」強制や投稿ノルマを作らないガイドラインを整備 3)目的別グループ分けとピン留め機能で情報を整理する などが挙げられます。これらにより「気軽さ」と「集中」のバランスを保てるでしょう。

社内SNSはコミュニケーションを滑らかにする強力なツールである一方、費用・セキュリティ・心理的負荷という三つのデメリットもあります。小規模テスト⇒教育プログラム⇒ルール運用の順に導入することでメリットを最大化し、デメリットを最小限に抑えることが可能です。

社内SNSツールを比較するポイント

社内SNSツールを比較するときは、次の4つのポイントを重視して検討しましょう。

- 導入効果を測定できる機能があるか

- メッセージ到達の確実性が高いか

- 外部サービスとの連携性が高いか

- メッセージの翻訳機能が充実しているか

導入効果を測定できる機能があるか

社内SNSは長期的に運用するものなので、導入した目的が達成できているかどうか定期的に検証することが大切です。例えば、従業員のコミュニケーション量やアクセス時間などを分析できれば、それぞれの従業員の行動傾向が抽出できます。

チームとのつながりや投稿の質を分析できれば、組織課題の抽出や対策にも活用できます。社内SNSツールによって利用できる機能はさまざまなので、自社の課題に合わせて適切なものを選ぶようにしましょう。

メッセージ到達の確実性が高いか

社内SNSは基本的に参加メンバー全員に対してメッセージを送ることができます。ただし、単にメッセージを送っても、各メンバーはメッセージに対して当事者意識を持ちにくいでしょう。そのため、特定の相手に言及する「メンション機能」があれば、情報を届けたいメンバーと確実に連絡が取れます。誰がメッセージを読んだか把握できる「既読機能」や、投稿を読むように促せる機能もあれば、より確実にメッセージが届きやすくなるでしょう。

外部サービスとの連携性が高いか

ビジネスチャットや外部システムと連携できる社内SNSツールを選ぶと、情報の集約や業務効率の改善に役立ちます。例えば「Microsoft 365」との連携では、メールやスケジュールの確認、Web会議の実施までシームレスに運用できます。既存の社内システムやツールとの連携性が高ければ従業員の手間が減るため、社内SNSがスムーズに浸透しやすくなります。

メッセージの翻訳機能が充実しているか

企業規模や事業内容によっては、コミュニケーションの多言語化に備えて、メッセージの翻訳機能にも注目してみましょう。グローバル化や人材確保の観点から、日本語以外でメッセージをやり取りする機会が増えることが予想されます。多言語の翻訳に対応している、もしくは翻訳アプリと連携できる社内SNSツールを選ぶと便利です。

おすすめの社内SNSツール10選

社内SNSにはさまざまな種類があるため、どれを選ぶべきか分からないということも多いでしょう。特に人気が高い社内SNSツール10選を紹介するので、検討時の参考にしてみてください。

- Commune for Work(コミューン)

- Chatwork(チャットワーク)

- Slack(スラック)

- LINE WORKS(ラインワークス)

- Workplace from Meta(ワークプレイス)

- gamba!(ガンバ)

- nanoty(ナノティ)

- TUNAG(ツナグ)

- Yammer(ヤマー)

- Talknote(トークノート)

Commune for Work(コミューン)

「Commune for Work」は、自社コミュニティの創出をサポートしているサービスです。部署の壁を越えて従業員同士がコミュニケーションを取るための機能や、社内コミュニティへの貢献度を可視化する機能などが網羅されています。

また、社内報などの企業から発信される情報や、部門内で共有したい知識やノウハウについて、コミュニティ内ですべて一元管理することができます。ほかのサービスとのAPI連携やSalesforce連携などの機能もあるため、導入による業務効率化も期待できるでしょう。Commune for Workの機能については、こちらの特設ページもぜひご参照ください。

Chatwork(チャットワーク)

株式会社kubellが展開する「Chatwork(チャットワーク)」は、国内トップクラスのシェアを誇るビジネスチャットツールです。チャット・ビデオ通話・音声通話のほかにタスク管理ができるなど、機能性が充実しており、社内だけでなく社外の人ともつながれることが魅力です。Chatworkには有料プランがありますが、基本的な機能は無料プランでもすべて使えます。

Slack(スラック)

「Slack(スラック)」はアメリカ発のビジネスチャットツールで、150か国以上の国で利用されています。X(旧Twitter)・Skype・Dropbox・Googleドライブなど、さまざまな外部サービスと連携できる点が魅力です。

そのため、社内SNSとしての用途に加えて、日々の業務を効率化するためのシステムとしても活用できるでしょう。なお、Slackには有料プランもありますが、無料プランでも基本的な機能はすべて利用できます。

LINE WORKS(ラインワークス)

「LINE WORKS(ラインワークス)」は、LINE株式会社が展開するビジネスチャットツールです。基本的にはLINEのビジネス版であり、通常のLINEと同じようなチャットやスタンプに加えて、アドレス帳・カレンダー・掲示板などビジネスに欠かせない機能が利用できます。通常のLINEと同じように使えるので、普段からLINEを利用していれば導入直後からスムーズに使えるでしょう。

LINE WORKSには有料プランがありますが、基本的な機能は無料プランでも網羅されているため、まずは無料プランから試してみるのがおすすめです。

Workplace from Meta(ワークプレイス)

「Workplace from Meta(ワークプレイス)」は、Facebookで有名なMeta社が提供するビジネスチャットツールです。基本的なUIがFacebookと同じなので、多くの従業員が直感的に使いこなせるでしょう。

また、タイムラインで情報を容易に共有できるため、社内コミュニケーションを活性化させやすくなります。ただし、Workplace from Metaには無料プランがなく、1ユーザーあたりの月額料金は4ドルです。

gamba!(ガンバ)

「gamba!(ガンバ)」は日報に特化した社内SNSです。日報を提出や報告ではなく「シェア」できるため、従業員の心理的な負担が減ります。また、SNSのような感覚で日報を確認できるため、メールやExcelのように1件ずつ開くような手間がかかりません。

日報はほかの従業員も閲覧でき、コメント欄やいいねなどの仕組みがあるため、社内コミュニケーションの活性化に役立ちます。目標進捗の管理機能もあり、従業員の目標意識を向上させる用途でも活用できるでしょう。ただし無料プランはなく、ユーザー1人あたり980円の月額料金がかかります。

nanoty(ナノティ)

「nanoty(ナノティ)」は、日報・工程・案件などの管理機能に重点を置いた社内SNSです。特徴的な機能が「サンクスポイント」で、社員同士が「ありがとう」の気持ちを伝え合うことでそれぞれの社員にポイントが貯まる仕組みになっています。感謝の気持ちが可視化されるため、社内コミュニケーションの活性化に役立つでしょう。

また「時間集計機能」もあり、プロジェクト・顧客・担当者などの観点から作業時間を集計し、負荷の高い業務を抽出しやすくなります。人員配置や業務の振り分けなどの最適化にも活用できるでしょう。利用人数によって月額料金が変動しますが、14日間の無料トライアルが利用できます。

TUNAG(ツナグ)

「TUNAG(ツナグ)」は、社内コミュニケーションやモチベーションの向上などに焦点を当てた社内SNSです。従業員がタイムラインに記事を投稿したり、互いに感謝や賞賛の気持ちを伝えたりする機能が充実しているため、社内コミュニケーションの活性化に役立ちます。

また、社長メッセージなどで経営陣の考えも表明できるため、企業理念やビジョンへの共感も醸成できます。こちらも利用料金は人数によって変動しますが、無料トライアルが利用可能です。

Yammer(ヤマー)

「Yammer(ヤマー)」はMicrosoft社が運営する社内SNSで、X(旧Twitter)のようにタイムラインにテキストや画像などを投稿できます。画面共有も簡単にできるため、大勢の従業員にまとめてメッセージを伝えることが可能です。メッセージやタスク管理などの機能も充実しており、テレワークでも役立つでしょう。

Yammerは「Office365」に含まれているため、Office365を導入中の企業なら実質無料で利用できます。

Talknote(トークノート)

「Talknote(トークノート)」は、従業員同士のコミュニケーションの活性化を重視した社内SNSです。メッセージの送受信やタスク管理がメインで、SNSに欠かせないスタンプ機能・予約投稿・投稿テンプレートなどの機能が充実しています。

また「アクションリズム解析」では、従業員の組織への関心度やアクセス傾向などのデータから、各従業員のメンタルヘルス不調につながるような気持ちの変化を早期発見し、未然防止に役立てることができます。Talknoteに無料プランはなく、選択するプランによって月額料金が変動します。

社内SNS導入を成功させるポイント5選

社内SNSの導入を成功させるために、次の5つのポイントを意識しましょう。

- 社内SNSの導入目的を明確化する

- 機能とコストのバランスを考える

- 社内で運用ガイドラインを設ける

- 全社に浸透させるための研修を行う

- 気軽に利用できる雰囲気をつくる

社内SNSの導入には「Commune for Work」がおすすめ

社内SNSを導入することで、従業員同士のコミュニケーションを活性化させて、情報やノウハウを全社的に共有しやすくなります。ただし、適切な準備のうえで導入しなければ効果が得られないので、自社の導入目的に合う社内SNSツールを選ぶことや、事前にルールやガイドラインを策定しておくことが大切です。

社内SNSの導入を検討されている場合は、「Commune for Work」がおすすめです。Commune for Workには社内SNSとして必要な機能が網羅されており、社内コミュニケーションの活性化はもちろん、従業員エンゲージメントの向上や人材育成効果の最大化も実現可能です。この機会にぜひ、Commune for Workの導入を検討してみてください。

以下のフォームから「3分でわかるCommune for Work」資料をダウンロードできます。社内コミュニティのメリットや具体的な事例をご確認いただけます。

コミュニティ運用、お困りではありませんか?

コミュニティ運用、

お困りではありませんか?

- 顧客の声やインサイトを拾いたいが、やり方がわからない

- そもそもコミュニティ構築が難しい、うまく設定できない

- コミュニティを作ったものの、うまく活性化できない

- 担当者の感覚や属人的な対応に頼りがち etc..

Communeは専門家による手厚い支援で、戦略から運用までを伴走。

豊富な経験を持つ専任チームが、戦略設計からKPI設定、運営実務の代行まで一貫サポート。

成果につながるコミュニティ運営を実現します。

Communeは専門家による手厚い支援で、

戦略から運用までを伴走。

豊富な経験を持つ専任チームが、

戦略設計からKPI設定、

運営実務の代行まで一貫サポート。

成果につながるコミュニティ運営を実現します。